影响厄尔尼诺事件的物理因子都是互相联系、互为因果的。

如信风是厄尔尼诺事件的成因,太阳黑子活动又是信风的成因;地球自转速度是厄尔尼诺事件的成因,大气角动量又是地球自转速度的成因。

其中信风与地球自转速度、太阳黑子活动与大气角动量又是互相联系的。

这些物理因子层层相接、环环相扣,组成了一个互相联系、互为因果的厄尔尼诺事件成因链。

1.1信风

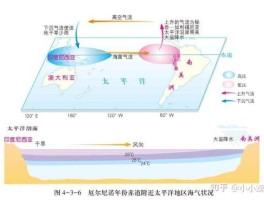

在正常情况下,赤道太平洋盛行偏东风(信风),大洋东侧的表层暖水被输送到西太平洋,西太平洋水位不断上升,热量也不断积累,使得西部海平面通常比东部偏高40cm,年平均海温西部约为29℃,而东部沿岸只有24℃左右。

但是,当信风减弱时,维持赤道太平洋海面西高东低的支柱被破坏,西太平洋的表层暖水迅速向东蔓延,以致东太平洋地区的冷水上翻作用减弱,最终导致东太平洋海表温度SST上升,形成厄尔尼诺事件。

1.2沃克环流

当沃克环流处于低强度状态时(即复活节岛的高压和印尼的低压同时减弱时),南半球东南信风减弱,以致赤道涌升流减弱,热带东太平洋海表温度SST上升,有利于出现厄尔尼诺事件,反之则不利于出现厄尔尼诺事件。

沃克环流时强时弱,周期大约为3~5a,与厄尔尼诺事件的周期相吻合。

1.3东亚大槽

在厄尔尼诺事件发生前的冬半年,东亚强冷空气活动频繁,并且可直接影响到赤道中西太平洋地区,造成偏东信风减弱。

因此,冬半年强东亚大槽的频繁活动,通过行星波活动不断将能量向东南方向频散到中西太平洋地区,引起赤道中西太平洋地区偏东信风持续减弱,以及对流活动加强,最终可能导致厄尔尼诺事件的发生。

1.4热带大气环流

东亚季风区对流层高层异常强的东风急流,通过高层北风越赤道气流向南输送东风动量,使得高层澳大利亚至中太平洋散度风东风以及澳大利亚上空的辐合和下沉运动加强,导致澳大利亚低层冷空气堆积,使澳大利亚至东太平洋的纬向热力对比和澳大利亚至太平洋辐散西风增强,通过低层南风越赤道气流向北输送西风动量,抑制赤道太平洋偏东信风,从而导致厄尔尼诺事件。

1.5太阳黑子活动

1981~1994年发生的3次厄尔尼诺事件均出现在太阳黑子活动的50d振荡周期的谷值时期。

计算表明,在太阳黑子活动11a周期的谷年前后,地球上各纬度带的年平均温度都是正距平,即此时太阳辐射达到最大值;在太阳黑子活动11a周期的峰年前后,太阳辐射达到最小值。

太阳辐射是气候形成的决定性因子,所以太阳辐射的异常变化必将引起气候的异常变化。

1.6日食

当日食发生时,地球上接受的太阳辐射能减少,日食区气柱对外作正功是日食诱发厄尔尼诺现象的热—动力机制。

大尺度涡旋的动能不到地球一日获得的太阳能量的1/100,这远小于一次日食形成的大气有效位能,所以一次或数次日食可以激发大气长波。

日食次数每年2~5次,不尽相同,这足以使大气环流出现异常变化。

1.7火山爆发

陆地上强烈的火山爆发可形成全球性的尘幔。

这些尘幔在高层大气中能停留数年之久,它们强烈地反射和散射太阳辐射。

1883年喀拉喀托火山爆发后的三年内,北半球中纬度的太阳直接辐射分别减少10%、15%和10%。

因此,火山爆发产生一种使地球变冷的效应,从而导致信风减弱,最终形成厄尔尼诺事件。

1.8行星运动

行星运动的位置与厄尔尼诺事件有重要的联系,它是通过天体引潮力来引发厄尔尼诺事件的。

四大行星(火星、木星、土星、天王星)冲日时日心黄纬的极值年指与前次和后次冲日时行星的日心黄纬相比,本次冲日时日心黄纬为极大或极小的年份。

在1950~1995年,四大行星冲日时日心黄纬共出现了10个正极值年,除了1980、1981年以外,其余8个都是厄尔尼诺年。

在8个负极值年中,有4个当年是厄尔尼诺年,其余4个在次年发生了厄尔尼诺现象。

1.9天文周期

把黄道面四颗一等恒星先后与太阳、地球运行成三点一直线的四个天文奇点之太阳投影瞬时位相看成一种天文周期[7]。

黄道面附近四颗一等亮星和太阳位于地球之两侧,视赤经相等之时为“合日”,四颗一等亮星和太阳位于地球之一侧,视赤经相差180°为“冲日”。

合日和冲日都是星、日、地三者成直线之时。

当天文奇点出现时,地球受到的天体引潮力达到最大值,从而引发厄尔尼诺事件。

1.10地球自转速度

海水和大气都是附在地球表面的物质,它们随地球快速地自西向东旋转。在赤道上,地球自转的线速度最大,达到465m/s。计算表明,由于地球自转速度减慢,在±10°的低纬度地区,海水可获得0。

5cm/s的向东相对速度。

由于这一相对速度系作用于全球低纬度地区的整层海水,并且该向东相对速度已达全球海洋平均流速2cm/s的四分之一,因此,当地球自转突然减慢时,会出现一种“刹车效应”,使大气和海水获得一个向东的惯性力。

正是这个惯性力引起赤道洋流减弱,导致东太平洋地区的冷水上翻作用减弱,以致出现厄尔尼诺事件。

1.11大气角动量

由于冬、夏半球接受太阳辐射的差异和南、北半球海陆分布面积的差别,引起北半球冬、夏季节的温度变率大于南半球,使得北半球冬、夏季节的大气西风角动量的变化明显大于南半球,从而导致地球自转冬季慢夏季快的季节变化[9]。

厄尔尼诺事件的增温盛期一般出现在年底的事实可以说明这一点。

1.12地幔膨胀

统计表明,厄尔尼诺事件主要出现在地球自转速度急剧减慢的第二年,其主要原因是地幔间歇性的不对称膨胀。

当地球内部热量积聚过剩时,地幔膨胀,以致地球转速变慢,同时岩浆冲破地壳薄弱部位,使地震和火山爆发增多,洋中脊扩张增强。

当地球内部热量散发后,地幔收缩,以致地球转速变快,同时地震和火山减少,洋中脊扩张减弱。

该过程反复进行,导致地球转速出现准周期变化。

1.13暖池海温

赤道西太平洋暖池(140°E~180°、10°S~10°N)的海温是全球最高的。

在厄尔尼诺事件发生之前的半年到两年内,暖池次表层海温就有明显的持续正距平出现。

厄尔尼诺事件的发生与暖池次表层海温正异常的东传有直接的关系。

每当次表层海温正距平由暖池区东传到赤道中东太平洋,增暖区会逐渐向海洋表层扩展,最终引起赤道东太平洋SST的正异常,厄尔尼诺事件也就爆发。

1.14海底地热

海底地热可直接使海水升温,从而形成厄尔尼诺事件。

海底的地震活动、火山爆发、热液喷泉以及地热异常区都伴有大量的地热释放,其中热液喷泉可达300~400℃,最高可达750℃,而火山爆发的玄武质熔岩流更是高达1100~1200℃。

太平洋的洋中脊偏在太平洋的东部,Cyana潜艇探测表明,它主要由玄武岩组成。

对位于赤道西太平洋俯冲带的菲律宾群岛、新几内亚岛及位于赤道太平洋洋中脊附近的墨西哥高原南部海区等3个地震区≥7级的地震总次数与1900年以来的厄尔尼诺事件的统计表明,有80%以上的厄尔尼诺事件都发生在地震活跃年(或次年)。

厄尔尼诺现象形成的原因主要是海水升温

厄尔尼诺现象,正情况下,赤道暖流为从东到西,厄尔尼诺现象发生是因为赤道信风异常,所以使赤道暖流减速或反向。由于洋流异常,造成全球气候异常,尤其是太平洋沿岸国家气候异常。

厄尔尼诺现象是全球性的气候异常现象,通常持续3个月以上,热带太平洋海水温度的异常变化,使得全球季风异常,进而导致极端天气。

厄尔尼诺事件是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象。

简单来说就是太平洋赤道带大范围海水升温,加热海面上空空气,空气受热上升,影响全球热量平衡,从而在全球多地引发异常天气。

"厄尔尼诺"出没无常,时间长短不一,给人类造成很大危害。

海水因为地球自转、海水密度差、温度差等因素在不断地流动,形成全球性的暖流、寒流,暖流流经区域蒸发量高降水充沛,而寒流流经的区域降水较少,气候干燥,全球有不少沙漠都是分布在大陆靠近海洋寒流的区域,洋流也会使得海洋不同深度海水上涌或者下沉。

加上太阳照射,全球大气分为若干个气压带和风向带。

热带太平洋海水温度异常和风向带,使得秘鲁寒流上涌减缓或者停止,将其转变为暖流——《厄尔尼诺暖流》,替代了原有的寒流,进而改变赤道洋流,使得流经区域的降水、风向等有所变化,进而影响到全球的天气状况。

厄尔尼诺现象对我国的影响可以用“南涝北旱”概括,气压带、夏季风的减弱,季风雨带向南转移,南方降水增多,并且台风登陆次数减少;北方大陆水汽补充少变得干旱炎热。

厄尔尼诺现象发生的时候,会更容易引起极端天气现象,我国曾发生的一些严重洪涝灾害(1998年等),都和厄尔尼诺现象有一定关系。

还没有评论,来说两句吧...