N-亚硝基化合物的毒性因其种类而异,大多数为低毒或中等毒性,但也有个别属于高毒甚至剧毒。不同化合物的毒性作用机制也有所不同,最常见的是对肝脏的损害,但也可能引起肾脏和血管的损伤。

致癌性方面,许多动物实验表明N-亚硝基化合物具有致癌作用。

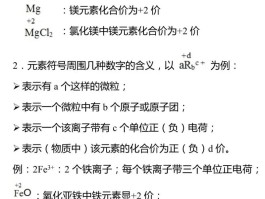

其中,N-亚硝胺相对稳定,需在体内代谢成为活性物质才能致癌,被称为前致癌物。

N-亚硝酰胺类则不稳定,能够在作用部位直接降解成重氮化合物并与DNA结合,发挥直接致癌和致突变作用,因此被称作终末致癌物。

迄今为止,尚未发现任何动物对N-亚硝基化合物的致癌作用具有抵抗力,且各种给药途径均能导致实验动物肿瘤的发生,无论是通过呼吸道吸入、消化道摄入,还是皮下、肌内注射或皮肤接触。

反复接触或一次性大量给药均能诱发肿瘤,并且存在剂量-效应关系。

在动物实验中,N-亚硝基化合物的致癌作用证据确凿。

而在人类流行病学方面,某些国家和地区的研究表明,人类某些疾病可能与N-亚硝基化合物有关。

例如,智利胃癌高发可能与大量使用硝酸盐肥料有关,这导致土壤中硝酸盐与亚硝酸盐含量过高;日本人爱吃咸鱼和咸菜,导致胃癌高发,因为这些食物中胺类特别是仲胺和叔胺含量较高,亚硝酸盐和硝酸盐含量也较多。

在遗传毒性研究中,许多N-亚硝基化合物通过机体代谢或直接作用诱发基因突变、染色体异常和DNA修复障碍。

N-亚硝酰胺能够引起子代小鼠产生脑、眼、肋骨和脊柱的畸形,而N-亚硝胺的致畸作用较弱。

二甲基亚硝胺具有致突变作用,常用作致突变试验的阳性对照。

亚硝胺致癌原理图

HPLC是高效液相色谱,英文全称是HighPerformanceLiquidChromatography。该方法在化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中被用来做重要的分离分析技术。

用途:高效液相色谱更适宜于分离、分析高沸点、热稳定性差、有生理活性及相对分子量比较大的物质,因而广泛应用于核酸、肽类、内酯、稠环芳烃、高聚物、药物、人体代谢产物、表面活性剂,抗氧化剂、杀虫剂、除莠剂的分析等物质的分析。

原理:高效液相色谱以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析和分离。

操作方法:如下图所示,溶剂贮器中的流动相被泵吸入,经梯度控制器按一定的梯度进行混合然后输出,经测其压力和流量,导入进样阀(器)经保护柱、分离柱后到检测器检测,由数据处理设备处理数据或记录仪记录色谱图,馏分收集器收集馏分,废液瓶收集废液。

液相色谱法开始阶段是用大直径的玻璃管柱在室温和常压下用液位差输送流动相,称为经典液相色谱法,此方法柱效低、时间长(常有几个小时)。

高效液相色谱法(HighperformanceLiquidChromatography,HPLC)是在经典液相色谱法的基础上,于60年代后期引入了气相色谱理论而迅速发展起来的。

HPLC根据固定相和流动相的成分分为正相色谱和反向色谱。

正相色谱法

采用极性固定相(如聚乙二醇、氨基与腈基键合相);流动相为相对非极性的疏水性溶剂(烷烃类如正已烷、环已烷),常加入乙醇、异丙醇、四氢呋喃、三氯甲烷等以调节组分的保留时间。

常用于分离中等极性和极性较强的化合物(如酚类、胺类、羰基类及氨基酸类等)。

反相色谱法

一般用非极性固定相(如C18、C8);流动相为水或缓冲液,常加入甲醇、乙腈、异丙醇、丙酮、四氢呋喃等与水互溶的有机溶剂以调节保留时间。

适用于分离非极性和极性较弱的化合物。

RPC在现代液相色谱中应用最为广泛,据统计,它占整个HPLC应用的80%左右。

还没有评论,来说两句吧...