色散力的产生原因主要是瞬间偶极的作用,瞬间偶极是因为分子中核时刻在震动,电子时刻在运动、跃迁,在它们运动的时候,即使是非极性分子偶尔也会产生极性,只不过这个过程持续时间很短,故称瞬间偶极.极性的实质可以说是电子偏移。

所以距离对色散力是起重要作用的。

当两原子彼此紧密靠近电子云相互重叠时,会发生强烈排斥,排斥力与距离12次方成反比。

分子引力与距离6次方成反比,所以只有在范德华半径的时候才能获得大的范德华力。

而色散力是范德华力的一种,主要存在与非极性分子之间。

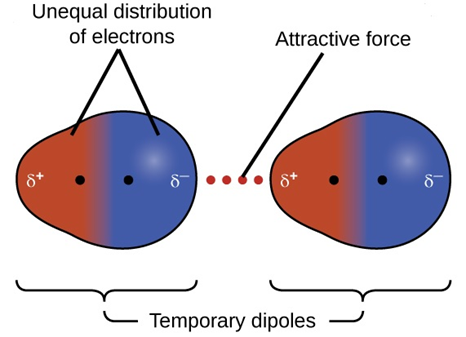

由于分子中电子和原子核不停地运动,非极性分子的电子云的分布呈现有涨有落的状态,从而使它与原子核之间出现瞬时相对位移,产生了瞬时偶极,分子也因而发生变形。

分子中电子数愈多、原子数愈多、原子半径愈大,分子愈易变形。

瞬时偶极可使其相邻的另一非极性分子产生瞬时诱导偶极,且两个瞬时偶极总采取异极相邻状态,这种随时产生的分子瞬时偶极间的作用力为色散力(因其作用能表达式与光的色散公式相似而得名)。

虽然瞬时偶极存在暂短,但异极相邻状态却此起彼伏,不断重复,因此分子间始终存在着色散力。无疑,色散力不仅存在于非极性分子间,也存在于极性分子间以及极性与非极性分子间。

色散力的本质

色散力、取向力、诱导力、氢键、疏水作用、堆叠…由于细菌和病毒的结构不同,所以分开阐述。

先说细菌。

粘附素粘附素分为两种:菌毛粘附素和非菌毛粘附素,前者主要存在于革蓝阴性菌的表面,即细菌表面的菌毛,后者存在于革蓝阳性菌的表面,是一些糖蛋白和糖脂,如膜磷壁酸。

荚膜与微荚膜二者的主要作用其实是抗吞噬细胞的吞噬作用,但也是有粘附的作用,常见的是肺炎链球菌和产气夹膜梭菌。

再说病毒。

静电吸附病毒表面有着带有电荷的物质,比如某些蛋白质(忘了)。

蛋白结合(供体与受体识别过程),比如HIV病毒表面有gp120,塔可以和人体CD4和辅助受体结合。

前几天听说有一种新月柄杆菌,是通过分泌一种粘性物质粘合在宿主表面的。

据说这种“生物胶水”所能承受的拉力就相当于将3-4辆小汽车的重量全部集中在一枚硬币上时所产生的压力。

弱核力,病毒一般是寄生在生物体内。

细菌定义:广义的细菌即为原核生物。

是指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作拟核区(nuclearregion)(或拟核)的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌(eubacteria)和古生菌(archaea)两大类群。

人们通常所说的即为狭义的细菌,狭义的细菌为原核微生物的一类,是一类形状细短,结构简单,多以二分裂方式进行繁殖的原核生物,是在自然界分布最广、个体数量最多的有机体,是大自然物质循环的主要参与者。

还没有评论,来说两句吧...