【博弈论的概念】

博弈论又被称为对策论(GamesTheory),是研究具有斗争或竞争性质现象的理论和方法,它既是现代数学的一个新分支,也是运筹学的一个重要学科。

博弈论是指某个个人或是组织,面对一定的环境条件,在一定的规则约束下,依靠所掌握的信息,从各自选择的行为或是策略进行选择并加以实施,并从各自取得相应结果或收益的过程,在经济学上博弈论是个非常重要的理论概念。

弈论的发展

博弈论思想古已有之,我国古代的《孙子兵法》就不仅是一部军事著作,而且算是最早的一部博弈论专著。

博弈论最初主要研究象棋、桥牌、赌博中的胜负问题,人们对博弈局势的把握只停留在经验上,没有向理论化发展,正式发展成一门学科则是在20世纪初。

1928年冯·诺意曼证明了博弈论的基本原理,从而宣告了博弈论的正式诞生。

1944年,冯·诺意曼和摩根斯坦共著的划时代巨著《博弈论与经济行为》将二人博弈推广到n人博弈结构并将博弈论系统的应用于经济领域,从而奠定了这一学科的基础和理论体系。

谈到博弈论就不能忽略博弈论天才纳什,纳什的开创性论文《n人博弈的均衡点》(1950),《非合作博弈》(1951)等等,给出了纳什均衡的概念和均衡存在定理。

此外,塞尔顿、哈桑尼的研究也对博弈论发展起到推动作用。

今天博弈论已发展成一门较完善的的学科。

博弈论的基本概念

博弈要素

(1)局中人:在一场竞赛或博弈中,每一个有决策权的参与者成为一个局中人。只有两个局中人的博弈现象称为“两人博弈”,而多于两个局中人的博弈称为“多人博弈”。

(2)策略:一局博弈中,每个局中人都有选择实际可行的完整的行动方案,即方案不是某阶段的行动方案,而是指导整个行动的一个方案,一个局中人的一个可行的自始至终全局筹划的一个行动方案,称为这个局中人的一个策略。

如果在一个博弈中局中人都总共有有限个策略,则称为“有限博弈”,否则称为“无限博弈”。

(3)得失:一局博弈结局时的结果称为得失。

每个局中人在一局博弈结束时的得失,不仅与该局中人自身所选择的策略有关,而且与全局中人所取定的一组策略有关。

所以,一局博弈结束时每个局中人的“得失”是全体局中人所取定的一组策略的函数,通常称为支付(payoff)函数。

(4)对于博弈参与者来说,存在着一博弈结果

(5)博弈涉及到均衡:均衡是平衡的意思,在经济学中,均衡意即相关量处于稳定值。

在供求关系中,某一商品市场如果在某一价格下,想以此价格买此商品的人均能买到,而想卖的人均能卖出,此时我们就说,该商品的供求达到了均衡。

所谓纳什均衡,它是一稳定的博弈结果。

纳什均衡(NashEquilibrium):在一策略组合中,所有的参与者面临这样一种情况,当其他人不改变策略时,他此时的策略是最好的。

也就是说,此时如果他改变策略他的支付将会降低。

在纳什均衡点上,每一个理性的参与者都不会有单独改变策略的冲动。

纳什均衡点存在性证明的前提是“博弈均衡偶”概念的提出。

所谓“均衡偶”是在二人零和博弈中,当局中人A采取其最优策略a*,局中人B也采取其最优策略b*,如果局中人仍采取b*,而局中人A却采取另一种策略a,那么局中人A的支付不会超过他采取原来的策略a*的支付。

这一结果对局中人B亦是如此。

这样,“均衡偶”的明确定义为:一对策略a*(属于策略集A)和策略b*(属于策略集B)称之为均衡偶,对任一策略a(属于策略集A)和策略b(属于策略集B),总有:偶对(a,b*)≤偶对(a*,b*)≤偶对(a*,b)。

也可以这样说,要相赢得生意,不可不学博弈论;要想赢得生活,同样不可不学博弈论。

博弈论很深奥吗?通过本教材你将发现深奥的博弈论原来也可以这么生动、通俗和易懂。大量的案例、平实的语言,将帮助你轻松掌握博弈论这个今天最时髦的工具。

经济学中的“智猪博弈”(Pigs’payoffs)。

这个例子讲的是:猪圈里有两头猪,一头大猪,一头小猪。

猪圈的一边有个踏板,每踩一下踏板,在远离踏板的猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。

如果有一只猪去踩踏板,另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下的食物。

当小猪踩动踏板时,大猪会在小猪跑到食槽之前刚好吃光所有的食物;若是大猪踩动了踏板,则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽,争吃到另一半残羹。

那么,两只猪各会采取什么策略?答案是:小猪将选择“搭便车”策略,也就是舒舒服服地等在食槽边;而大猪则为一点残羹不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。

原因何在?因为,小猪踩踏板将一无所获,不踩踏板反而能吃上食物。

对小猪而言,无论大猪是否踩动踏板,不踩踏板总是好的选择。

反观大猪,已明知小猪是不会去踩动踏板的,自己亲自去踩踏板总比不踩强吧,所以只好亲力亲为了。

“小猪躺着大猪跑”的现象是由于故事中的游戏规则所导致的。规则的核心指标是:每次落下的事物数量和踏板与投食口之间的距离。

如果改变一下核心指标,猪圈里还会出现同样的“小猪躺着大猪跑”的景象吗?试试看。

改变方案一:减量方案。

投食仅原来的一半分量。

结果是小猪大猪都不去踩踏板了。

小猪去踩,大猪将会把食物吃完;大猪去踩,小猪将也会把食物吃完。

谁去踩踏板,就意味着为对方贡献食物,所以谁也不会有踩踏板的动力了。

如果目的是想让猪们去多踩踏板,这个游戏规则的设计显然是失败的。

改变方案二:增量方案。

投食为原来的一倍分量。

结果是小猪、大猪都会去踩踏板。

谁想吃,谁就会去踩踏板。

反正对方不会一次把食物吃完。

小猪和大猪相当于生活在物质相对丰富的“共产主义”社会,所以竞争意识却不会很强。

对于游戏规则的设计者来说,这个规则的成本相当高(每次提供双份的食物);而且因为竞争不强烈,想让猪们去多踩踏板的效果并不好。

改变方案三:减量加移位方案。投食仅原来的一半分量,但同时将投食口移到踏板附近。结果呢,小猪和大猪都在拼命地抢着踩踏板。等待者不得食,而多劳者多得。每次的收获刚好消费完。

对于游戏设计者,这是一个最好的方案。成本不高,但收获最大。

原版的“智猪博弈”故事给了竞争中的弱者(小猪)以等待为最佳策略的启发。

但是对于社会而言,因为小猪未能参与竞争,小猪搭便车时的社会资源配置的并不是最佳状态。

为使资源最有效配置,规则的设计者是不愿看见有人搭便车的,政府如此,公司的老板也是如此。

而能否完全杜绝“搭便车”现象,就要看游戏规则的核心指标设置是否合适了。

比如,公司的激励制度设计,奖励力度太大,又是持股,又是期权,公司职员个个都成了百万富翁,成本高不说,员工的积极性并不一定很高。

这相当于“智猪博弈”增量方案所描述的情形。

但是如果奖励力度不大,而且见者有份(不劳动的“小猪”也有),一度十分努力的大猪也不会有动力了----就象“智猪博弈”减量方案一所描述的情形。

最好的激励机制设计就象改变方案三----减量加移位的办法,奖励并非人人有份,而是直接针对个人(如业务按比例提成),既节约了成本(对公司而言),又消除了“搭便车”现象,能实现有效的激励。

许多人并未读过“智猪博弈”的故事,但是却在自觉地使用小猪的策略。

股市上等待庄家抬轿的散户;等待产业市场中出现具有赢利能力新产品、继而大举仿制牟取暴利的游资;公司里不创造效益但分享成果的人,等等。

因此,对于制订各种经济管理的游戏规则的人,必须深谙“智猪博弈”指标改变的个中道理。

编辑本段纳什博弈论的原理与应用

1950年和1951年纳什的两篇关于非合作博弈论的重要论文,彻底改变了人们对竞争和市场的看法。

他证明了非合作博弈及其均衡解,并证明了均衡解的存在性,即著名的纳什均衡。

从而揭示了博弈均衡与经济均衡的内在联系。

纳什的研究奠定了现代非合作博弈论的基石,后来的博弈论研究基本上都沿着这条主线展开的。

然而,纳什天才的发现却遭到冯·诺依曼的断然否定,在此之前他还受到爱因斯坦的冷遇。

但是骨子里挑战权威、藐视权威的本性,使纳什坚持了自己的观点,终成一代大师。

要不是30多年的严重精神病折磨,恐怕他早已站在诺贝尔奖的领奖台上了,而且也绝不会与其他人分享这一殊荣。

————————┃————————┃————————┃。

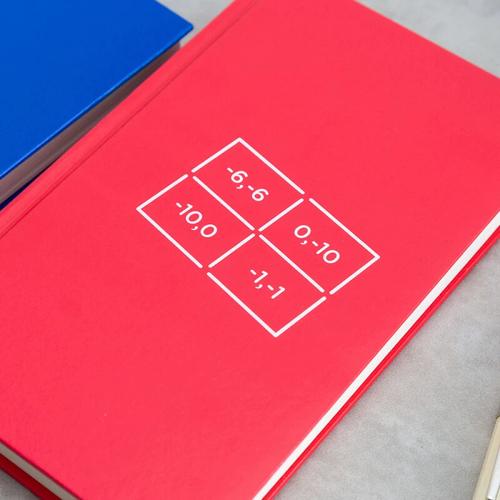

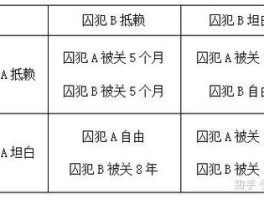

我们来看看这个博弈可预测的均衡是什么。

对A来说,尽管他不知道B作何选择,但他知道无论B选择什么,他选择“坦白”总是最优的。

显然,根据对称性,B也会选择“坦白”,结果是两人都被判刑8年。

但是,倘若他们都选择“抵赖”,每人只被判刑1年。

在表2.2中的四种行动选择组合中,(抵赖、抵赖)是帕累托最优的,因为偏离这个行动选择组合的任何其他行动选择组合都至少会使一个人的境况变差。

不难看出,“坦白”是任一犯罪嫌疑人的占优战略,而(坦白,坦白)是一个占优战略均衡。

要了解纳什的贡献,首先要知道什么是非合作博弈问题。现在几乎所有的博弈论教科书上都会讲“囚犯的两难处境”的例子,每本书上的例子都大同小异。

所以,多从我们的日常生活中的凡人小事入手,以我们身边的故事做例子,娓娓道来,并不乏味。

话说有一天,一位富翁在家中被杀,财物被盗。

警方在此案的侦破过程中,抓到两个犯罪嫌疑人,斯卡尔菲丝和那库尔斯,并从他们的住处搜出被害人家中丢失的财物。

但是,他们矢口否认曾杀过人,辩称是先发现富翁被杀,然后只是顺手牵羊偷了点儿东西。

于是警方将两人隔离,分别关在不同的房间进行审讯。

由地方检察官分别和每个人单独谈话。

检察官说,“由于你们的偷盗罪已有确凿的证据,所以可以判你们一年刑期。

但是,我可以和你做个交易。

如果你单独坦白杀人的罪行,我只判你三个月的监禁,但你的同伙要被判十年刑。

如果你拒不坦白,而被同伙检举,那么你就将被判十年刑,他只判三个月的监禁。

但是,如果你们两人都坦白交代,那么,你们都要被判5年刑。

”斯卡尔菲丝和那库尔斯该怎么办呢?他们面临着两难的选择——坦白或抵赖。

显然最好的策略是双方都抵赖,结果是大家都只被判一年。

但是由于两人处于隔离的情况下无法串供。

所以,按照亚当·斯密的理论,每一个人都是从利己的目的出发,他们选择坦白交代是最佳策略。

因为坦白交代可以期望得到很短的监禁———3个月,但前提是同伙抵赖,显然要比自己抵赖要坐10年牢好。

这种策略是损人利己的策略。

不仅如此,坦白还有更多的好处。

如果对方坦白了而自己抵赖了,那自己就得坐10年牢。

太不划算了!因此,在这种情况下还是应该选择坦白交代,即使两人同时坦白,至多也只判5年,总比被判10年好吧。

所以,两人合理的选择是坦白,原本对双方都有利的策略(抵赖)和结局(被判1年刑)就不会出现。

这样两人都选择坦白的策略以及因此被判5年的结局被称为“纳什均衡”,也叫非合作均衡。

因为,每一方在选择策略时都没有“共谋”(串供),他们只是选择对自己最有利的策略,而不考虑社会福利或任何其他对手的利益。

也就是说,这种策略组合由所有局中人(也称当事人、参与者)的最佳策略组合构成。

没有人会主动改变自己的策略以便使自己获得更大利益。

“囚徒的两难选择”有着广泛而深刻的意义。

个人理性与集体理性的冲突,各人追求利己行为而导致的最终结局是一个“纳什均衡”,也是对所有人都不利的结局。

他们两人都是在坦白与抵赖策略上首先想到自己,这样他们必然要服长的刑期。

只有当他们都首先替对方着想时,或者相互合谋(串供)时,才可以得到最短时间的监禁的结果。

“纳什均衡”首先对亚当·斯密的“看不见的手”的原理提出挑战。

按照斯密的理论,在市场经济中,每一个人都从利己的目的出发,而最终全社会达到利他的效果。

博弈论精髓100句

经济博弈论是计算利弊,其实并不适合用在这些出家人身上,因为没说是假和尚啊(__)ノ|,拿出家人身上是不计得失的,至少争取目标是这个,但故事有咱就尝试分析下真正原因,方法可以安博弈论来:

三个和尚,个体上是最接近的群体,所以思维方式是相近的。

一天中打水会占用很多念经书的时间,出家人又都不计物质得失谁都会去给别人打水。

那么甲乙丙三个和尚去打水是等概率的,如果甲去打水,在整体上是百分之33.33…的几率,对甲自己而言当误读经书的概率是100%,所以做为一个勤奋和无欲无求的和尚他的选择是忍耐(一种修行)继续学经,这是最优选择,对其他两位和尚也是同理,你说渴si不是很不值嘛,那咱们说完支出再说说收益。

和尚的生活目标是学经开悟求si(远离尘世),所以说僧人乱世避世,盛世化缘…不要功利的看,因为这世界在他们看根本就不美好,人性存恶,好的时候教教你们,不好时躲你们远点,是不是很正常…说远了,再说回来既然追求是开悟仙逝(或者成佛)那么为人时间长短就不是必要考虑的因素,相反可能并不最求长,所以只能说他们的世界你不懂,那你问字杀不就完了嘛,你又to样了是不是,字杀是有罪的,原因太复杂,你所想知道有时间我单和你说,或者你百度一下一星期也就明白了(百度不给我开点工资是不是对不起我,算了(´◔‸◔`)),所以字杀不行,只能开悟,坐等,有时很无奈,那么说了这些我们来真正算一算吧,甲去打水,当误学经时间(负收益),打水回来单纯在时间上继续生存(零收益),不去打水继续念经忍耐痛苦(正收益),因为口渴放弃念经(负收益),在念经中去世的收益概率值大于日复一日打水老死的收益概率值,因为寺院整体没水造成的去世非个人原因(负收益为零)。

在此我们应该明白了,三个和尚的真正原因(也可能成道),是追求和自度…在此模式下他们选择了最优。

还没有评论,来说两句吧...