虽然是现在所在的课题组是做过渡金属催化的,但在本科和硕士期间从事全合成,对过渡金属了解不多。

不过也可以解答该问题,若有错误望指证。

首先贵金属的催化能力强大并不是因为它“贵”。

诸如Ag、Au、Pd、Pt等金属作为单质而言,虽然价格高昂,但其却很少应用到催化反应中。

但作为催化剂和配体配位后,他们就可以很好地体现催化作用了。

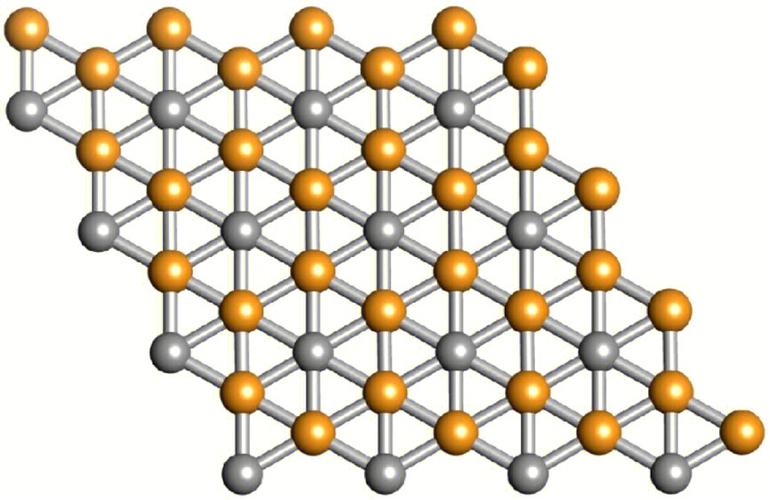

它的根本上便是空d轨道的原因,可很好地形成配位键参与反应。

可以说催化剂的反应活性与其参与配位的d电子所占比例呈正比。

就最常见的Pd催化剂70%以上的催化反应都是Pd催化的而言,其d电子所占比例在0.4以上,可以说是过渡金属中top级别的,因此有着很高的反映活性。

其他热门的催化剂如Ru、Rh、Pt、Ir原子中这部分d电子所占比的比例都在0.4以上。

其二,是与吸附能力有关,容易脱附在某些基团,但这应是属于界面化学的内容了,我对此不太了解。

空的d电子轨道,较小的能级间距,配位多样性贵金属催化是现今有机化学研究的热点,有很多金属有机的新机理出现扩大了其使用空间。

代替的话不是没有,有机另一领域小分子催化,还有生物酶,催化不必贵金属差。

总体来说,有机化学领域在向更温和,更精密的方向发展,而贵金属正好迎合了这个方向更低的活化能,更高的化学选择性,在未来贵金属会在有机合成占一席之地,但不会像现在这样火爆。

至于量化,现在计算还粗糙的很,其结果可以作为参考依据,但打主力做预测还是难了点。

过渡金属里大部分的金属具有强烈的化学吸附能力对不对

过渡金属从火成岩中活化出来进入地层流体,与有机酸根离子结合形成络合物,大大提高了其运移能力。

这些金属络合物在浓度差等作用下发生迁移,最终在适当的地方沉淀下来。

据研究,沉淀场所包括不同固体介质的界面、富膏盐层位、富有机质和硫化铁的层位等[18]。

由于接触面物理化学性质(如岩石裂隙发育程度、水的pH、Eh、温度条件等)不尽相同,导致地下流体中过渡金属元素进入后因介质性质突然改变而沉淀下来。

所以,附近烃源岩是这些过渡金属很好的沉淀场所。

另外,烃源岩由于硫酸盐还原菌也能够生成较多的硫化氢,当与过渡金属相遇时,则产生金属硫化物沉淀。

再者,烃源岩中富含有机质和粘土矿物,它们对过渡金属也具有很强的吸附作用,也导致过渡金属的沉淀、聚集。

总之,当含过渡金属元素的流体进入烃源岩时,由于压力、温度以及流体性质等发生明显的变化,原流体化学平衡被破坏,造成过渡金属在附近的源岩中沉淀。

此外,火山流体中一般也含有丰富的Fe、Cu、Ni、V、Co、Mo、Ti等金属元素[19]。

在压力作用下,这些金属进入烃源岩,并最终沉淀,也造成火山流体活动区附近烃源岩中过渡金属的聚集。

从成因或形成时间来看,火成岩附近烃源岩中的过渡金属可分为原生和次生两种。

原生的主要来源于母岩的风化和动植物体,次生的来源于火成岩、火山热液活动。

研究表明,原生过渡金属主要以有机化合物形式存在于烃源岩中(如卟啉等),而来自附近火成岩或火山流体的过渡金属主要呈微细浸染状的金属硫化物形式存在[20]。

综上所述,有机酸对火成岩具有强烈的溶蚀改造作用,导致火成岩形成大量溶孔,同时一些金属被活化并进入附近的烃源岩之中。

有机酸形成及其对火成岩的溶蚀改造作用机理和过程见图6-5。

图6-5有机酸形成及其对有成岩溶蚀作用机理

还没有评论,来说两句吧...