健康成人肺循环阻力约为体循环的1/2,故正常肺动脉压平均仅1.3kpa~1.9kpa(10~14mmHg)。

若超过2.7kpa(20mmHg)则可被诊断为肺动脉高压症。

肺动脉高压是怎样产生的呢。

有人提出,肺动脉平均压可随年龄增长而增高,每增长10岁,升高1.1kpa(0.8mmHg),但多数生理学家认为肺循环系统有极良好的顺应性,肺动脉压不会因年长而有太大的变动。

此外,人们在运动时肺动脉平均压虽有所增高,但亦不超过4.0kpa(30mmHg)。

从病理生理和临床角度看。

大多数肺动脉高压是继发于各种心脏疾病。

例如,慢性阻塞性肺病(COPD),二尖瓣狭窄、肺栓塞、某种类型先天性心脏病等;至于原发性肺动脉高压相对来说较为少见,但由于它预后不佳、发病年龄一般较轻、早期症状不明显而常被忽略,特别是近年来随着检测技术的进步,发现本病并不像原先估计的那样少见,故已引起医学界的重视,并对它的病因发病学进行了深入的研究,取得了若干新进展。

原发性肺动脉高压的发生机理虽未确切阐明,但有一点是公认的,即发病的患者都具有遗传易感性,也就是存在某种由基因传递的因子,使肺的血管反应性增高。

在这个基础上,再通过某些条件的作用,诱发肺血管收缩甚至痉挛,从而导致肺动脉压升高。

世界卫生组织(WHO)不久前就原发性肺动脉高压问题进行过专题讨论,确定了三种病变亚型:丛状动脉病、反复血栓栓塞病以及肺动脉闭塞病,其中以丛状动脉病关系最为密切。

现已查明。

原发性肺动脉高压的病理变化是肺血管呈弥漫性病变,肺小动脉内膜呈“洋葱样”增殖,肌性肺小动脉中层增厚,而在肌性肺动脉血管壁较薄的分支处则形成丛状病损,如果使用血管扩张药可以降低肺血管阻力,说明丛状动脉病变诱发肺血管收缩是本病的基本机制。

那么,这种丛状动脉病变又是如何发生的。

最新的研究认为,它是肺血管内皮受损的结果。

原来,正常时肺血管内皮细胞能分泌一种内皮衍生松弛因子(又称内皮源性舒缓因子EDRF),使血管平滑肌处于相对松弛状态,目前比较确定的EDRF是一氧化氮,该物质来自精氨酸代谢。

血管对一氧化氮呈松弛反应,这种反应主要是通过加强平滑肌细胞酌鸟苷酸环化酶活性,激活环磷酸鸟苷(cGMP)依赖性蛋白激酶,后者引起肌凝蛋白去磷酸化,从而保证肺血管平滑肌处于相对松弛状态,并且起到防止血管内血液凝固的作用。

一旦由于某种原因使肺血管内皮受到损害,它原来释放内皮衍生松弛因子的功能便削弱或丧失。

上述一系列代谢程序失调,这样肺血管就不是经常处于相对松弛,而是处于相对收缩状态,严重者发生痉挛,逐渐诱发肺动脉升高。

为了证实这个论点,病理学家曾对某些原发性肺动脉高压病人的肺血管,利用电镜进行组织学观察,发现其内皮细胞的超微结构的确存在异常,代谢过程也有所改变,与凝血因子相关的抗原活性加强。

相反,在无肺动脉高压的先天性心脏病患者,则无此异常,表明内皮细胞功能异常在肺动脉高压的发展中是一项早期特征,而且是一个关键因素。

至于肺血管内皮功能失调的因素,则比较复杂,如自身免疫、血液凝固性、神经内分泌等都有一定关系,且存在着较大的个体差异。

近期的一些研究支持以上观点。

例如,有些并无明显肺实质病变的胶原性血管病也常存在丛状动脉结构异常,亦导致肺动脉高压形成,提示某些自身免疫可能刺激血管平滑肌,引起肺血管收缩。

另外,有报道20%~30%的原发性肺动脉高压病人伴有若干自身免疫病或症状,如雷诺氏现象、红斑性狼疮、皮肌炎等。

最近还发现原发性肺动脉高压的患者,约90%有抗核抗体水平增高的现象。

自主神经系统机能失调,交感神经兴奋性偏高,儿茶酚胺物质分泌过多,可能与发病有关,临床发现,服用食欲抑制剂氨苯哑唑啉者,大约2%发生原发性肺动脉高压,且病变严重程度与服用该药数量呈正相关;而氨苯哑唑啉的化学结构类似肾上腺素和苯丙胺,故提示此药引起原发性肺动脉高压的机理是促发内源性儿茶酚胺释放所致。

激素的作用也很引人注意。

由于原发性肺动脉高压在女性发病率较高(男女之比为1~2∶4~5),尤其是口服避孕药及妊娠妇女更易诱发,故推测与女性激素的变化有关。

实验也证实雌激素可诱发肺动脉高压。

不过,目前大多数研究者认为,女性激素仅仅是一个不太主要的诱因,它需要在遗传基因的基础上通过病人自身较高的肺血管收缩反应性,才能发挥诱发效应。

综上所述,原发性肺动脉高压的病因发病机理是多源性的,在遗传特性变异的基础上,通过多种因素综合作用,最终导致血管内皮受损和机能代谢失调,诱发肺动脉高压。

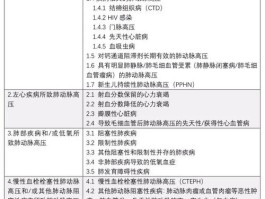

肺动脉高压诊断标准

肺动脉高压分为原发性(或特发性)和继发性两类。

其中原发性肺动脉高压是肺动脉的内皮肿瘤,相当于内皮细胞恶变后快速在肺动脉血管腔中生长并长满,所有静脉血因此都被肺动脉挡在一侧。

如无正确治疗,患者很快会死于难以纠正的右心衰竭。

肺动脉高压患者75%病人死于诊断后的5年内,症状出现后平均生存期为1.9年;有右心衰表现者,平均生存时间小于1年。

随着治疗手段的进步,患者生存时间在逐年增加。

及时早期诊断治疗可使20%病人的病情稳定,甚至痊愈。

这种疾病平均发病年龄是36岁,75%患者集中于20~40岁年龄段,还有15%患者年龄在20岁以下,几岁的孩子也会发病。

这是一种极易被误诊的疾病,临床应提高警惕。

肺动脉高压临床少见,临床症状缺乏特异性,如果接诊医师对肺动脉高压的诊断程序不清楚,不熟悉肺动脉高压的分类,易误诊为一般心脏病或者哮喘。

如临床医师注意到X线胸片有右心室肥大、肺动脉段突出而不能以常见的慢性阻塞性肺病、风心病、先心病、冠心病等疾病解释,即应想到本病可能,这时应进行超声心动图、心导管等检查检测肺动脉压力,并作有关系列检查。

这是一种能够治疗的疾病,但目前尚无特效治愈方法。

被诊断为肺动脉高压的患者,经常会在临床医师那里得到这样的信息:这个病没法治,回家好好生活吧。

即使在很多大医院,医师们仍然根深蒂固地认为:这是不治之症。

其实,这是相当陈旧的观念。

在上世纪90年代以前,医学界对这种疾病确实缺少治疗手段。

但此后一些新的药物陆续被研发出来,患者5年或10年平均生存率可提高数倍。

药物之外,近几年基因治疗、活体肺移植、房间隔造瘘等新疗法也不断出现,也就是说,对于肺动脉高压,现在已经有了多种治疗手段。

但是,目前肺动脉高压没有特效治愈方法。

治疗目标是延迟或者阻止病程进展,如果可能则诱导疾病逆转。

这是一种治疗费用极为昂贵的疾病,患者急需帮助几乎所有肺动脉高压患者都会产生疑惑:倾家荡产换5年生命,值吗?一些临床医生也认为该病治疗价值不大。

这种疾病治疗费用非常昂贵。

在西方,患者每月的药物费用约为3000美元,但一些国家这些费用通常由社会福利部门建立的罕见病基金承担。

在中国,估计每位患者每月需要2万元药物费用。

还没有评论,来说两句吧...