古希腊哲学亚里士多德简介

Aristotle公元前384——前322。

古希腊思想家。

生于马其顿的斯塔吉罗斯,其父是马其顿国王的御医。

公元前367年移居雅典,进入柏拉图开设的阿加德米学园学习达20年。

公元前343年任马其顿王子亚历山大的教师。

公元前335年回雅典创办吕克昂学园,致力于教学与著述。

公元前323年亚历山大去世,雅典爆发反马其顿运动。

他避难于雅典以北的哈尔基斯。

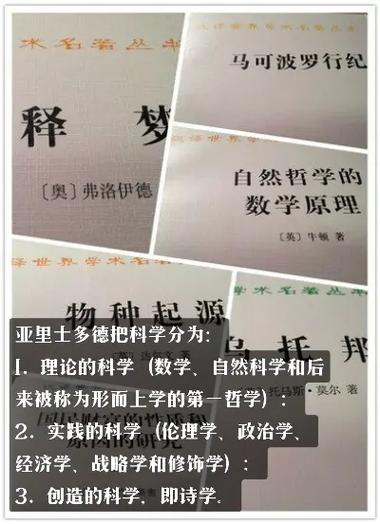

亚里士多德的研究范围极为广泛,涉及多种学科领域。

政治方面的代表作为《政治学》。

据传还和学生一起写过158篇关于希腊各城邦政治制度的论著,但大部分已佚,仅于1880年发现《雅典政制》一篇。

亚里士多德极为推崇政治学,认为它是“一切学术中最重要的学术”,主要研究人群的善,而伦理学则研究个人的善。

《政治学》一书区分了政治学与伦理学的研究对象,创立了西方传统政治学体系。

与柏拉图侧重演绎的方法不同,亚里士多德在政治学研究中,注重收集﹑整理大量实际材料,分析﹑比较各种政治制度的利弊得失,并从中归纳出政治理论,提出自己的政治主张。

亚里士多德从人性出发探讨国家的起源和目的,他的基本命题即“人是天生的政治动物”。

他认为,自然不造无用之物,自然赋予每一事物以一定的目的。

自然赋予人类的目的是让人们过有道德的优良生活。

祗有当人们各以其本分参加一个政治团体(城邦)时,才能实现这一目的。

任何事物的自然本性都有一个发展过程。

人类最初由于男女﹑主奴两种关系而结合为家庭,继而由若干家庭联合组成村坊。

最后,由若干村坊组合为城邦。

这时,社会就进化到高级而完备的境界,人类的本性也得以充分显现。

城邦是自然的产物,是至高而广涵的一种社会团体,它追求的是最高最广的善业。

亚里士多德认为国家(城邦)高于个人,先于个人。

公民是构成城邦的基本要素,是城邦质料,是有权参加议事和审判职能的人,即享有政治权利的人。

亚里士多德把政体看作城邦的形式,政体的异同决定城邦的异同。

政体是指一个城邦中政治权力的分配制度。

政体按照其宗旨以及掌握最高统治权的人数,分为2大类6种。

凡照顾到公共利益的各种政体均属正宗政体,祗照顾统治者利益的政体属正宗政体的变态。

在正宗政体中,一人执掌最高治权的称君主政体,少数人执掌最高治权的称贵族政体,多数人执掌最高治权的称共和政体。

但到了12世纪,亚里士多德主义开始兴起,他的著作也被翻译成了各种欧洲文字,形成了中世纪后期的经院哲学。

这种哲学后来成为了早期近代哲学家例如伽利略和迪卡尔所批驳的对象。

生平亚里士多德出生于色雷斯的斯塔基拉,父亲是马其顿王的御医。

公元前366年亚里士多德被送到雅典的柏拉图学园学习,此后20年间亚里士多德一直住在学园,直至老师柏拉图去世。

柏拉图去世后,由于学园的新首脑比较同情柏拉图哲学中的数学倾向,令亚里士多德无法忍受,便离开雅典。

但是从亚里士多德的著作中可以看到,虽然亚里士多德不同意波西普斯等学园新首脑的观点,但依然与他们保持良好的关系。

离开学园后,亚里士多德先是接受了先前的学友赫米阿斯的邀请访问小亚细亚。

赫米阿斯当时是小亚细亚沿岸的密细亚的统治者。

亚里士多德在那里还娶了赫米阿斯的侄女为妻。

但是在公元前344年,赫米阿斯在一次暴动中被谋杀,亚里士多德不得不离开小亚细亚,和家人一起到了米提利尼。

3年后,亚里士多德又被马其顿的国王腓力浦二世召唤会故乡,成为当时年仅13岁的亚历山大大帝的老师。

根据古希腊著名传记作家普鲁塔克的记载,亚里士多德对这位未来的世界领袖灌输了道德、政治以及哲学的教育。

我们也有理由相信,亚里士多德也运用了自己的影响力,对亚历山大大帝的思想形成起了重要的作用。

正是亚里士多德的在影响下,亚历山大大帝始终对科学事业十分关心,对知识十分尊重。

但是,亚里士多德和亚历山大大帝的政治观点或许并不是完全相同的。

前者的政治观是建筑在即将衰亡的希腊城邦的基础上的,而亚历山大大帝后来建立的中央集权帝国对希腊人来说无异是野蛮人的发明。

公元前335年腓力浦去世,亚里士多德又回到雅典,并在那里建立了自己的学校。

学园的名字(Lyceum)以阿波罗神殿附近的杀狼者(吕刻俄斯)来命名。

在此期间,亚里士多德边讲课,边撰写了多部哲学著作。

亚里士多德讲课时有一个习惯,即边讲课,边漫步于走廊和花园,正是因为如此,学园的哲学被称为“逍遥的哲学”或者“漫步的哲学”。

亚里士多德的著作在这一期间也有很多,主要是关于自然和物理方面的自然科学和哲学,而使用的语言也要比柏拉图的《对话录》晦涩许多。

他的作品很多都是以讲课的笔记为基础,有些甚至是他学生的课堂笔记。

因此有人将亚里士多德看作是西方第一个教科书的作者。

亚历山大死后,雅典人开始奋起反对马其顿的统治。

由于和亚历山大的关系,亚里士多德不得不因为被指控不敬神而逃亡加而西斯避难。

他的学园则交给了狄奥弗拉斯图掌管。

一年之后,公元前322年,亚里士多德去世,去世的原因是一种多年积累的疾病所造成的。

关于他被毒死,或者由于无法解释潮汐现象而跳海自杀的传言是完全没有史实根据的。

哲学观虽然亚里士多德是柏拉图的学生,但他却是第一个公开批评柏拉图的人。

他特别反对的是柏拉图哲学中有关数学的部分。

有人认为虽然亚里士多德熟知当时的数学,他却从来没有理解柏拉图的数学。

除此之外,亚里士多德对柏拉图的相论也有批评。

虽然他同意一个事物的“形式”是恒古不变的,但他认为这个“形式”本身并不存在,而是人们在感受到实物后形成的概念。

因此他认为,“形式”其实就是事物本身的特征。

他指出,我们所拥有的任何一种想法、观念都是透过我们的感官进入我们的意识。

但是亚里士多德并不否认人有理性,正是有了理性,人才能将不同的感官印象区分开来。

但是他同时指出,在人的感官经验到任何东西之前,理性是完全真空的。

亚里士多德认为自然界有因果关系的存在。

他认为自然界有四种不同的原因,古希腊人的“原因”观念不同于近代以来的“因果性”观念,“原因”与“为什么”相对应,并不与“结果”相对应。

即“目的因”、“质料因”、“动力因”和“形式因”。

亚里士多德在逻辑学方面则提出了所谓的三段论。

他的这个理论在后来的两千年内,在西方一直是唯一被承认的论证形式。

伦理学方面,亚里士多德强调的是所谓“黄金中庸”。

这或许和希腊自然派哲学家的“和谐”概念类似。

他认为,人不应该偏向哪一个极端,惟有平衡,人才能过快乐和谐的生活。

亚里士多德认为人是天生的政治动物,人不生存在社会中便不是真正的人。

他还提出三种良好的政治制度:君主制、贵族政治和民主政治(他称之为“Polity”)。

科学观亚里士多德在古希腊科学史上标志着一个转折点,因为他是最后提出一个整个世界体系的人,而且是第一个从事广泛经验考察的人。

在天文学方面,亚里士多德创立了运行的天体是物质实体的学说。

在物理学方面,亚里士多德认为各物体只有在一个不断作用着的推动者直接接触下,才能够保持运动。

根据亚里士多德的说法,“真空”是不能存在的,因为空间必须装满物质。

这样才能通过直接接触来传递物理作用。

后世的物理学家牛顿指出了亚里士多德这一论断的谬误,指出了“力不是保持物体运动的直接原因。

力只能改变物体的运动状态。

”可以说,在牛顿经典力学体系的大厦没有造起来之前,整个西方世界都被亚里士多德的物理学统治着。

艺术观在戏剧方面,亚里士多德的《诗学》是第一部探讨古希腊悲剧艺术的总结性著作。

他在书中提出了著名的“摹仿说”,认为悲剧“描写的是严肃的事件,是对有一定长度的动作的摹仿;目的在于引起怜悯和恐惧,并导致这些情感的净化;主人公往往出乎意料的遭到不幸,从而成悲剧,因而悲剧的冲突成了人和命运的冲突”。

这是艺术史上第一次对戏剧的本质做出探讨,更开创了亚里士多德的诗学传统。

他的观点后来被古罗马的贺拉斯在《诗艺》中加以发挥,从而间接影响了整个西方艺术史。

还没有评论,来说两句吧...