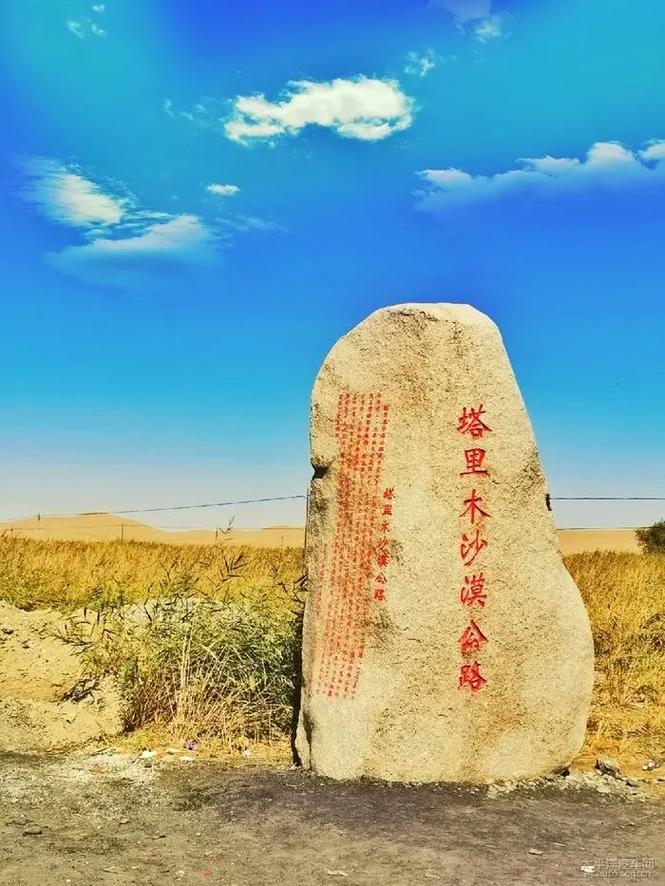

塔克拉玛干沙漠,面积约为33万平方公里,位于新疆南疆的塔里木盆地中心,不仅是中国最大的沙漠,而且在世界沙漠排名中位居第十,更是世界上第二大的流动沙漠。

沙漠的东西长度约为1000公里,南北宽度大约为400公里。

在这里,年降水量平均不超过100毫米,最少时仅有四五毫米,而平均蒸发量却高达2500至3400毫米。

塔克拉玛干沙漠中,金字塔形的沙丘高高耸立,顶部可超出平原300米,狂风有时能吹起沙墙,其高度可达沙丘的三倍。

由于风的影响,沙漠中的沙丘不断发生移动。

尽管环境恶劣,沙漠中仍有一些植物生长,它们的根系极为发达,以地下水分补充。

以下是塔克拉玛干沙漠的几个特点:

1.干旱:作为世界上最干旱的沙漠之一,塔克拉玛干沙漠的年平均降雨量极低,几乎没有植被覆盖,大部分区域都是不毛的沙漠。

2.高温:沙漠中的日间温度极高,尤其是在夏季,塔克拉玛干沙漠的温度记录曾超过50摄氏度,是中国最热的地方之一。

3.风沙:风沙活动在这里极为频繁,强风吹拂下的沙丘形成了独特的沙漠景观,并常常引发沙尘暴。

塔克拉玛干沙漠多大面积多小公里

塔克拉玛干沙漠位于新疆南部的TarimBasin,是中国最大的沙漠。

东西长约1000公里,南北宽约400公里,面积33万平方公里。

它是世界上第十大沙漠。

纵观全球沙漠的分布,它们主要集中在三个地区。

个是靠近北回归线的地区,这个地区一年四季都处于副热带高压的控制之下。

下降气流普遍存在,降水相对较少,例如非洲的撒哈拉沙漠沿海地区盛行风向的背风坡。

来自海洋的水蒸气被山脉阻挡,气候相对干燥,例如南美洲的巴塔哥尼亚沙漠。

最后一个是它生活在大陆的深处,离海洋很远。

水蒸气在这里很难深入。

这里几乎没有降水,比如TaklimakanDesert。

从地质历史的角度看,塔克拉玛干沙漠的形成与青藏高原的隆升有关。

3000万年前,随着地球板块的漂移,印度板块逐渐向北俯冲并插入欧亚板块的下部,导致两个板块的交界处逐渐隆起。

这也是喜马拉雅造山运动在地质学上经常被提到,并最终形成了世界屋脊。

根据监测,印度板块仍在以每年5厘米的速度向北移动,喜马拉雅山的隆升仍在继续。

在喜马拉雅造山运动的影响下,来自印度洋的暖湿水汽基本不能到达新疆南部。

西边的PamirPlateau同时阻挡了大西洋的水蒸气。

TianshanMountains和北部的其他山脉也使北冰洋的水蒸气难以进入。

这里的降水量大大减少,气候变得干燥和干燥。

在长期没有降水供应的日照和风力条件下,这里的生物量也极为稀少,表层岩石逐渐风化破碎。

在风力输送作用下,较细的沙粒拉力逐渐累积,形成大量的流动沙丘,沙丘面积继续扩大,最终占据流域面积的大部分,形成中国最大的沙漠。

塔克拉玛干沙漠基本上位于TarimBasin,在上个世纪还是一片广阔的海洋,有很多理论认为它最终形成了一个盆地。

最科幻的原因之一是陨石撞击理论,因为中国的四川盆地和TarimBasin接近圆形,很像陨石撞击的形成,但事实上,没有理由这样说。

盆地之所以接近圆形,主要是由于盆地形成后一万年的地壳运动孕育,边角磨圆。

还没有评论,来说两句吧...