一、泥石流的形成条件

泥石流的形成,需要同时满足三个基本条件:

1.有利的地形地貌条件,包括贮集、运动和停淤的空间;

2.丰富的松散土石碎屑物质来源;

3.短时间内可提供充足的水源和适当的激发因素。

(一)地形地貌条件

地形条件影响着泥石流的形成、运动和规模。主要包括泥石流沟谷的形态、集水面积、沟坡坡度和沟床纵坡降等。

1.沟谷形态

泥石流的形成区、流通区和堆积区分别对应着沟谷的三种不同形态。

上游形成区通常呈三面环山、一面出口的漏斗状或树叶状,地形开阔,周围山高坡陡,植被生长不良,有利于水和碎屑固体物质的聚集。

中游流通区地形狭窄陡深,沟床纵坡降大,有利于泥石流的迅猛直泻。

下游堆积区地形开阔平坦,为碎屑固体物质提供堆积场地。

2.沟床纵坡降

沟床纵坡降是影响泥石流形成、运动特征的主要因素。沟床纵坡降越大,越有利于泥石流的发生,但10%-30%的纵坡降发生频率最高。

3.沟坡坡度

沟坡坡度是影响泥石流固体物质补给方式、数量和泥石流规模的主要因素。沟谷坡度对提供固体物质有重要作用。不同坡度条件下,固体物质的补给方式和数量不同。

4.集水面积

泥石流多形成在集水面积较小的沟谷。集水面积为0.5-10平方公里的沟谷最易产生泥石流,小于0.5平方公里和10-50平方公里的次之,大于50平方公里的较少。

5.斜坡坡向

斜坡坡向对泥石流的形成、分布和活动强度有一定影响。阳坡由于降水量多、冰雪消融快、植被生长茂盛、岩石风化速度快,通常比阴坡更容易发育泥石流。

(二)碎屑固体物源条件

某一山区能作为泥石流中固体物质的松散土层的多少与地区的地质构造、地层岩性、地震活动强度、山坡高陡程度、滑坡、崩塌等地质现象发育程度以及人类工程活动强度等有直接关系。

1.地质构造和地震活动强度

地区地质构造越复杂,褶皱断层变动越强烈,特别是规模大、现今活动性强的断层带,岩体破碎十分发育,常成为泥石流丰富的固体物源。

地震力的作用下,可直接触发大量滑坡、崩塌发生,尤其在Ⅶ度以上的地震烈度区,对岩体结构和斜坡的稳定性破坏尤为明显。

2.地层岩性

地层岩性与泥石流固体物源的关系主要体现在岩石的抗风化和抗侵蚀能力的强弱上。软弱岩性层、胶结成岩作用差的岩性层和软硬相间的岩性层比岩性均一和坚硬的岩性层易遭受破坏,提供的松散物质也多。

(三)水源条件

水是泥石流的重要组成部分,也是激发条件和搬运介质。泥石流水源提供有降雨、冰雪融水和水库(堰塞湖)溃决溢水等方式。

1.降雨

降雨是我国大部分泥石流形成的水源。特大暴雨是促使泥石流暴发的主要动力条件。连续降雨后的暴雨,是触发泥石流的又一重要动力条件。

2.冰雪融水

冰雪融水是青藏高原现代冰川和季节性积雪地区泥石流形成的主要水源。

特别是在受海洋性气候影响的喜马拉雅山、唐古拉山和横断山等地的冰川,活动性强,年积累量和消融量大,冰川前进速度快,达海拔低,冰温接近融点,消融后为泥石流提供充足水源。

3.水库(堰塞湖)溃决溢水

水库溃决时,大量库水倾泄,且下游存在丰富松散堆积土时,常形成泥石流或水石流。特别是由泥石流、滑坡在河谷中堆积形成的堰塞湖溃决时,更易形成泥石流或水石流。

什么是泥石流爆发的主要动力条件呢

泥石流是山区特有的一种自然灾害现象。

它与崩塌、滑坡有所不同,主要是外动力类型的地质灾害,它是一种由于强降雨等激发的含有大量泥砂、石块等固体物质运动的特殊洪流。

它暴发性突然、历时短暂、来势凶猛、具有强大的破坏力。

一、形成的基本条件

泥石流的形成必须同时具备以下三个条件:

陡峻的便于集水、集物的地形地貌;丰富的松散物质;短时间内有大量的水源。

(1)地形地貌条件:在地形上具备山高沟深、地势陡峻、沟床纵、坡降大、流域形状便于水流汇集。

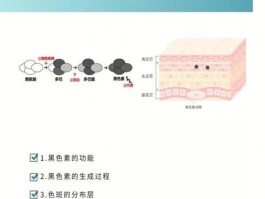

在地貌上,泥石流的地貌一般可分为形成区、流通区和堆积区共三部分。

上游形成区的地形多为三面环山、一面出口的瓢状或漏斗状,地形比较开阔、周围山高坡陡、山体破碎、植被生长不良,这样的地形有利于水和碎屑物质的集中;中游流通区的地形多为狭窄陡深的峡谷,谷床纵、坡降大,使泥石流能够迅猛直泻;下游堆积区地形为开阔平坦的山前平原或河谷阶地,使碎屑物堆积场所。

(2)松散物质来源条件:泥石流常发生于地质构造复杂、断裂褶皱发育、新构造活动强烈、地震烈度较高的地区。

地表岩层破碎,滑坡、崩塌、错落等不良地质现象发育;为泥石流的形成提供了丰富的固体物质来源;另外,岩层结构疏松软弱、易于风化、节理发育,或软硬相间成层地区,因易受破坏,也能为泥石流提供丰富的碎屑物来源;一些人类工程经济活动,如滥伐森林造成水土流失,开山采矿、采石弃渣等,往往也为泥石流提供大量的物质来源。

(3)水源条件:水既是泥石流的重要组成部分,又是泥石流的重要激发条件和搬运介质(动力来源)。泥石流的水源有暴雨、冰雪融水和水库(池)溃决水体等形成。我市泥石流的水源主要是暴雨、长时间的连续降雨等。

二、主要特征

(1)泥石流的分布是明显受地质地貌和降水条件的控制,一般而言,泥石流集中分布在一些沿大断裂或深大断裂发育的河流沟谷两侧,是泥石流的密度最大、活动最频繁、危害最严重的地带。

在各大型构造中,具有高频率的泥石流又往往集中在板岩、片岩、片麻岩、混合花岗岩、千枚岩等变质岩系及泥岩、泥灰岩等软弱岩系和第四系堆积物地区。

如本市景宁、青田、龙泉、庆元等县(市)。

(2)泥石流的分布还与大气降水、冰雪融化的显著特征密切相关。即高频率的泥石流主要分布在气候干湿季较明显、较暖湿、局部暴雨强度大、冰雪融化快的地区。

(3)泥石流主要的地貌特征是具有山区特定的冲沟、沟谷或干枯河谷,形成本市有大量的松散堆积物。

上游坡降等于或大于0.25~0.05,具有广阔的盆地式汇水面积,有利于水流迅速汇集并产生强大的冲刷力;中游纵坡降0.5~0.06或更大,谷深坡陡,沟身常不对称,参差不齐,沟槽常被大量松散固体物质堵塞构成跌水;下游坡度急速变缓,有广阔缓坡形成堆积扇,堆积扇上沟槽不固定,扇体不杂乱分布垅岗状、舌状、岛状堆积物,堆积石块棱角尖锐无方向性、无明显的分选层次。

三、诱发泥石流的人为因素

由于工农业生产的发展,人类对自然资源的开发程度和规模也在不断发展。

当人类活动违反自然规律时,必然引起大自然的报复,有些泥石流的发生就是由于人类不合理的开发而造成的。

近年来,因为人为因素诱发的泥石流数量正在不断增加,可能诱发泥石流的人类工程经济活动主要有:

(1)不合理开挖:修建铁路、公路、水渠以及其他工程建设的不合理开挖。有些泥石流就是在修建铁路、公路以及其他建筑活动时破坏了山坡表层而形成的。

(2)不合理弃土、弃渣及采石:不合理的弃土、弃渣及采石等形成的泥石流事例很多。

(3)滥伐乱垦:滥伐乱垦会使植被消失,进而山坡稳定性破坏,滑坡、崩塌等不良地质现象发育,结果就很容易产生泥石流。群众说:“山上开亩荒,山下冲个光。”。

丽水市发生的泥石流均以突发性暴雨型为主,其主要分布在沟谷狭窄、坡降较大的中低山区。

到目前为止,丽水市共发现有一定规模的泥石流有23处,占总数的8.5%。

泥石流在丽水市虽然出现次数并不多,但造成的损失是巨大的,尤其是对农村生命财产和农业生产造成巨大的损失。

如1996年8月1日,青田县黄洋乡石平川发生的泥石流,因钼矿尾砂库泄洪道被乱采滥挖的废石堵塞,造成洪水大量进入尾砂库,使尾砂坝坍塌,近百万立方米的尾砂和洪水混合在一起,形成一个大型的沟谷型泥石流,沿河道奔腾而下,将河道两侧的建筑物、农田冲毁,死亡22人;1998年景宁县毛洋乡新建洋村发生泥石流,死亡23人,受伤54人,冲毁民房14幢,36户128人无家可归,直接经济损失惨重。

还没有评论,来说两句吧...