拉尼娜现象的成因及影响如下:

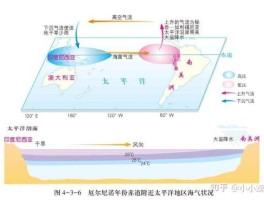

成因:海洋表层的运动主要受海表面风的牵制。信风的存在使得大量暖水被吹送到赤道西太平洋地区,在赤道东太平洋地区暖水被刮走,主要靠海面以下的冷水进行补充,赤道东太平洋海温比西太平洋明显偏低。

当信风加强时,赤道东太平洋深层海水上翻现象更加剧烈,导致海表温度异常偏低,使得气流在赤道太平洋东部下沉,而气流在西部的上升运动更为加剧,有利于信风加强,这进一步加剧赤道东太平洋冷水发展,引发所谓的拉尼娜现象。

影响:台风减少。

西太平洋热带风暴的产生次数及在我国沿海登陆次数均较正常年份少。

夏季风较弱,季风雨带偏南,位于中国中部或长江以南地区。

北方地区夏季容易出现干旱、高温,南方易发生低温、洪涝。

厄尔尼诺现象发生后的冬季,我国北方地区容易出现暖冬。

相关记载:

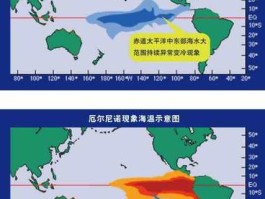

厄尔尼诺与拉尼娜现象通常交替出现,对气候的影响大致相反,通过海洋与大气之间的能量交换,改变大气环流而影响气候的变化。

从近50年的监测资料看,厄尔尼诺出现频率多于拉尼娜,强度也大于拉尼娜。

拉尼娜常发生于厄尔尼诺之后,但也不是每次都这样。

厄尔尼诺与拉尼娜相互转变需要大约四年的时间。

1950年以来全球共发生14次拉尼娜事件,影响了17个冬季。数据可查的16个冬季中13个偏冷,占比高达80%。而且南方的小伙伴们更要注意,因为拉尼娜年时,南方冬季偏冷概率更是高于北方。

拉尼娜现象产生的原因和影响

拉尼娜现象的形成原因与厄尔尼诺现象相反。

厄尔尼诺与赤道中、东太平洋海温的增暖和信风的减弱有关,而拉尼娜则与这些地区的海温度下降和信风增强有关。

拉尼娜现象,源自西班牙语“LaNiña”,意为“小女孩”,是用来描述赤道太平洋东部和中部海表温度大面积持续异常降低的现象,与厄尔尼诺相对。

在正常情况下,东南信风将温暖的海水从赤道太平洋东部吹向西部,导致西部海平面升高,海水温度上升,气压下降,从而形成台风和热带风暴。

而东部底层较冷的海水则上升,使得东太平洋海水温度降低。

自1950年以来,全球已记录到16次拉尼娜事件,其中一次为强拉尼娜事件,发生于1988年5月至次年5月。

拉尼娜现象的形成原因在于热带海洋和大气层的相互作用。

海洋表层的运动主要由风驱动。

信风的作用使得大量温水被推向赤道西太平洋,而在赤道东太平洋,温水被带走,冷水从海底上升补充,导致东太平洋海温较西太平洋更低。

当信风增强时,东太平洋的深层海水上升更加剧烈,海表温度因此异常降低,气流在东太平洋下沉,而在西部的上升运动更为强烈,这有助于信风的加强,进而加剧东太平洋的冷水效应,从而引发拉尼娜现象。

还没有评论,来说两句吧...