如今,随着生活质量的提高,健康成为了人们关注的焦点。

关于食物和日常用品的化学成分,特别是亚硝胺甲苯胺化合物,引起了广泛的讨论。

有人声称这类化合物的存在可能导致健康风险,如不能饮用含有它的水或使用相关物品。

但这些说法是否真实呢?

实际上,亚硝胺甲苯胺化合物就像亚硝酸盐一样,无需过度恐慌。

它广泛存在于自然环境中,是常见的含氮化合物。

在日常生活中,亚硝胺甲苯胺化合物可能隐藏在诸如腌制食品(如蔬菜、水果、谷物,甚至香肠、腊肉和发酵食品)中,化妆品、香烟、塑料制品及其包装,甚至空气中和日常用品如纸巾、毛巾中。

虽然有致癌的可能性,但日常接触的剂量极低。

重要的是要理解,接触剂量和吸收剂量是两个概念。

大部分接触到的亚硝胺甲苯胺化合物并不被人体吸收,即使有吸收,剂量也非常微小。

因此,我们不能简单地认为接触亚硝胺甲苯胺化合物就意味着一定会致癌或中毒。

对于任何健康风险的评估,关键在于具体的剂量和接触频率。

所以,讨论危害时必须考虑剂量,否则就是不准确的。

亚硝胺吃多久会致癌症

作者\颜宗海医师

亚硝胺,依其不同的化合物成分,被世界卫生组织分别列为第一或第二级致癌物。亚硝胺与口腔癌、食道癌、胃癌、孩童血癌及鼻咽癌的发生皆有关。

亚硝酸胺在饮食中相当普遍,来源可分为以下几类:

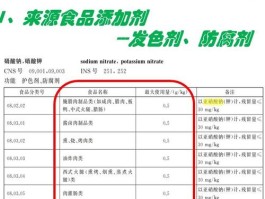

加工肉品:厂商在制作香肠、腊肉、火腿、热狗、培根等加工肉品时,为了延长保存期限,添加亚硝酸盐当成防腐剂。经由高温加热后,会产生亚硝酸胺。

烟熏或盐腌食品:咸鱼、咸肉、咸蛋、豆腐乳、豆瓣酱等烟熏或盐腌食品,本身也含有亚硝胺。

生鲜蔬菜:农夫在种植蔬菜时会使用氮肥,里面含有硝酸盐成分。

吃进肚子里后,经由胃细菌代谢合成亚硝酸胺。

依照检验结果显示,叶菜类的硝酸盐含量比较高,瓜果类比较少。

想减少硝酸盐的摄取量,应广泛食用各类蔬菜瓜果,避免只吃同一类型蔬菜,才能分散风险。

此外,烹调蔬菜之前,先以温水浸泡十分钟或以热水焯烫过,可使硝酸盐含量下降百分之五十到八十。

含亚硝酸盐的食物,若跟含胺类食物合吃,会产生大量亚硝酸胺。

因此,火腿、香肠、热狗、腊肉、培根等含亚硝酸盐食物,须避免跟鱿鱼干、秋刀鱼、鳕鱼、鲔鱼、干贝、番茄、香蕉、马铃薯、蛋、起司、巧克力等含胺类食物混着吃。

此外,亚硝酸盐遇到乳酸饮料,也会增加硝酸胺合成。因此,香肠、火腿等加工食品最好避免与乳酸饮料一起食用。

想要避免亚硝胺侵害身体健康,应尽量少碰加工及烟熏或盐腌食品。

此外,富含维生素C、维生素E及多酚类的食物,都可使亚硝酸盐在胃中被破坏,抑制其与胺类食物合成。

因此,平时可多摄取含维生素C、E的蔬果,如柑橘类、南瓜等,以及含多酚类的茶、咖啡。

网络谣言:常吃隔夜菜会致癌是真的吗?

我到外面演讲时,常有民众问我:“隔夜菜到底能不能吃?”一般人会有这样的疑虑,主要是因为网络流传隔夜菜含有亚硝酸盐,常吃会致癌。

其实,常吃隔夜菜并不会致癌,因为隔夜菜里的亚硝酸盐含量很低,反而是微生物污染的问题比较令人担心。

由于现在大多是双薪家庭,餐餐都要自己煮实在不容易,因此很多人会一次煮好几天的份量,或者特意多煮一些饭菜,吃不完的菜做成隔天的便当。

这些吃剩的饭菜通常是放在冰箱冷藏保存,但冷藏的温度只有摄氏四度左右,只能抑制细菌滋生,却无法发挥杀菌的功能。万一冰箱的温度不够低,微生物污染的问题会更严重。

不要小看隔夜菜微生物污染的严重性,一般人可能因此得到急性肠胃炎;老人家或婴幼儿等免疫力较差者,则可能导致败血症。

二○一四年澎湖一位妇人将煮熟的大闸蟹放在冰箱保存,三天后再拿出来吃,没想到因微生物感染引发败血症死亡。

对很多家庭主妇来说,为了方便会一次多煮一些。因此,我的建议是最好家里有多少人,每餐就煮刚好的份量,或是要留待隔天吃的食物,在举起筷子之前先分装,而且每一道菜要分开装,才不会发生交叉感染的问题。

很多妈妈为了怕冰箱里的食物互相串味,会使用保鲜膜覆盖在饭菜上,看起来好像很卫生,其实反而对健康不利。

市面上的保鲜膜多为PVC(聚氯乙烯,Polyvinylchloride)及PE(聚乙烯,Polyethylene)两种材质。

若PVC保鲜膜接触到食物,就会造成塑化剂污染。

此外,隔夜菜在食用前也必须彻底再加热一次,不要拿出来后就直接吃。

同时,记得最多只能在冰箱里放置一天,才能避免吃出问题。

还没有评论,来说两句吧...