2017年,我写过一篇《说龙,兼及饕餮纹》,从鳄鱼说起,讨论出土文物中的龙,指出饕餮纹是正视的龙首纹,文章登在《中国国家博物馆馆刊》2017年第3期。

这个话题,涉及面广,因篇幅有限,很多问题来不及讨论,这里做一点补充。

一妇好墓“龙纽石器盖”和九沟西周墓“龙纽玉印”。

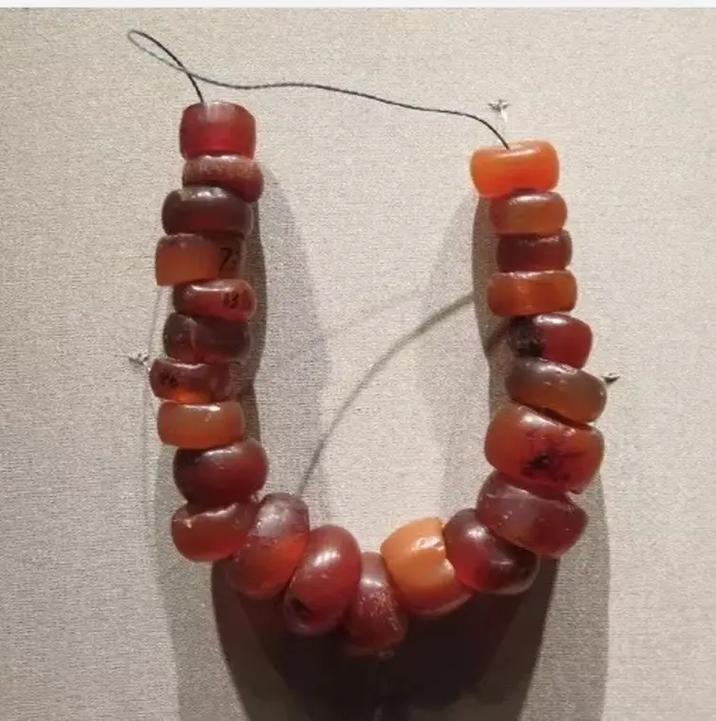

1976年,殷墟5号墓,即妇好墓,出土过一件“龙纽石器盖”(M5:49,图一)[1],报告的描写是:

白色,微灰,大理岩。

椭圆形,面部微鼓,上雕龙形钮,龙口微张,露舌,眼、耳、鼻清晰,双足前屈,作伏状,尾蟠于边沿,背、尾均饰菱形纹;背面略凹,中间刻“十”字形阴线,长径上下侧各雕夔纹一对,头相对,张口,身、尾极短。

高3、长径5.4、短径4.5、厚0.8厘米。

2017年3月,这件器物曾在首都博物馆展出,因为正在写龙,我曾仔细观察,并向唐际根教授请教,讨过器物的照片。

图一妇好墓出土“龙形石器盖”1.正视2.侧视3.底纹4.线图。

说来有趣,好像配合这个展览,40年后,2016年,陕西澄城县王庄镇柳泉村九沟墓地4号墓出土了一件“玉印章”(M4:9,图二),与这件器物极为相似,材料正式发表,时间正好在首博展览开幕的前后[2]。

简报的描述是:

白玉,椭圆形,龙形纽,长嘴,圆眼,圆形角。前腿站立,蹲坐于纽面上,龙尾用线刻表示绕纽边一周。龙背上部刻有回形纹饰。尾部有一穿。凹面底,阴刻线以十字分为四等分。印纵轴4、横轴3.1、印通高2.9厘米。

图二1.澄城九沟西周墓出土“玉印”2.线图。

该刊同期,周晓陆、同学猛有文章专门讨论这件器物,把此器与前器一同定为印章[3]。这两件器物,对中国印章史的研究,无疑是重要线索。

此外,两位作者还参考网上的讨论,吸取王仁湘、张立东、李守力等学者说,把器底阴刻的四个图像视为“四神”,认为“四神的早期形态,应当是图形文字,渐次的固化为星际分野、空间方位的代表”。

他们以龙头朝下为顺,横过来看,以右上为第一区,右下为第二区,左上为第三区,左下为第四区,按先上后下、先左后右的顺序读,把第一个图像释为蜀、虫或龙,第二个图像释为鹿,第三个图像释为虎,第四个图像释为鹰,由此证成他们的“四神”说。

这两件器物应怎样理解?我把我的想法说一下,供大家讨论。

妇好墓的简介

郑振香简介是中国社会科学院考古研究所研究员。

郑振香河北东光县人,1929年10月出生。

1959年毕业于北京大学考古系,是新中国成立后较早的考古学专业的研究生,1976年主持发掘了河南安阳妇好墓,对我国殷商考古有重大意义。

与人合著有《殷墟妇好墓》《殷墟玉器》《殷墟铜器》《殷墟的发现与研究》《安阳小屯》等。

2018年10月13日,殷墟科学发掘90周年纪念大会向郑振香颁发了殷墟考古发掘“功勋人物”纪念章和纪念证书。

郑振香研究员是新中国培养的第一代考古学家。

她1954年从北京大学历史系毕业,由于品学兼优,学校留下她继续进行教学与科研工作。

1962年5月,郑振香怀着她对田野考古的一腔热忱,离开繁华的首都北京,来到她久已向往的中国考古圣地安阳殷墟。在这里,郑振香一干就是三十多年。

郑振香挖掘妇好墓的经历

1976年5月16日,这是中国考古史上值得大书特书的一页,不仅仅是郑振香,全中国所有的考古工作者都为之自豪。

妇好墓的发现,被评为当年世界考古十大发现之一。

这时的郑振香,俨然就是一位战场上的指挥员。

在她的指挥下,刚刚组织起来的由80多人参加的突击队,继续井井有条地进行发掘。

在他们发掘出的一个5米多长、4米来宽的大坑里,已经开始冒出了泉水。

郑振香当即决定:一方面派人组织水泵,一方面依照中国最原始的方法,架起辘轳往上淘水。

此时的工作一刻也不能停,要不然,这里就会变成一个大水坑。

技工们在泥水里艰难地工作着,当他们发掘到七八米深的时候,奇迹出现了:这里出土了青铜器!原来,这是一个商代的墓葬。

在这个墓葬里,发现了16个殉人和6只殉狗。

毫无疑问,这是一个商代的贵族墓葬。

还没有评论,来说两句吧...