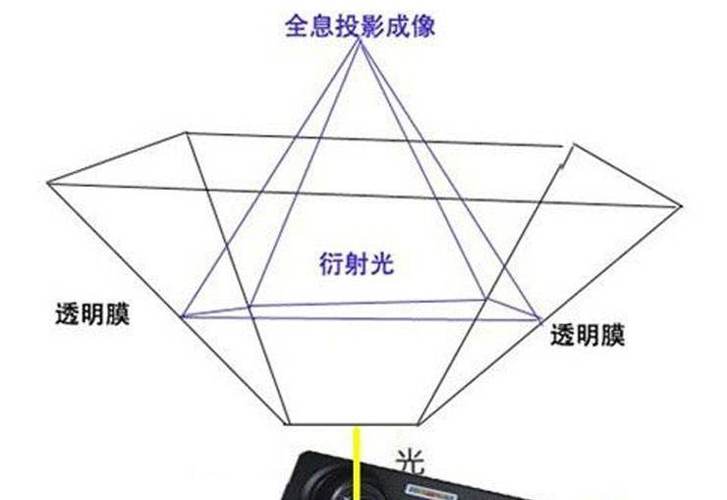

全息投影技术的原理:

摄制原理:

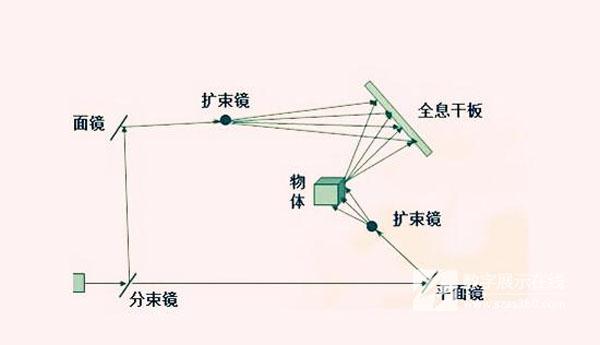

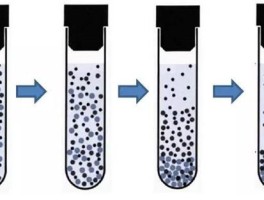

其第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程:被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。

记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片。

其第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程:全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。

再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。

全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。

在3D投影前,要对物体进行120°的3D摄影。看过3D电影的读者应该知道,如果取下3D眼镜观看,画面有重影而模糊不清。这是因为,银幕上的画面并不是一幅,而是两幅角度不同的画面叠加的效果。

为了模拟“双目效应”,我们必须拍摄出偏左侧的画面和偏右侧的画面。

在拍摄时,其实有两台3D摄像机同时工作,一台偏向演员左侧,记录偏左的图像;一台偏向演员右侧,记录偏右的图像,再通过电脑处理,将两幅图像叠加,便成了3D电影源。

视觉原理:

注:此为3D成像时的视觉原理。与此略有不同的是,全息投影实际上是真正地呈现出了3D影像。

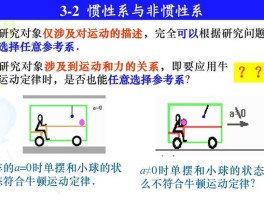

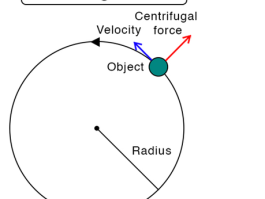

每个人都有两个眼睛,每个眼睛的视角大约为80度,但是两个眼睛一起的视角只有120度,也就是说有40度的视角是重合的,所以我们的左右两个眼睛所看到的的东西其实是不同的,比如你闭上左眼用右眼看或者反过来,就能测试出来效果,左右两眼接收到的物体转发给大脑做判断物体的远近才能形成立体感。

3D立体技术就是模拟这个过程而形成的。

完成摄影后,在放映室里,3D电影源投放在一定角度的银幕上,观众需要带上3D眼镜观看。

仔细观察3D眼镜,我们会发现左右镜片上有密集而细小的朝向不同的条纹。

左镜片是纵纹,右镜片是横纹。

正是这些条纹,我们才能看到美妙的3D立体图。

完成摄影后,根据“双目效应”,将图像分解,让左眼只看见偏左的画面,右眼只看见偏右侧的画面,这样才能使大脑产生远近的判断而生出立体感。

在放映时,偏左的画面和偏右侧的画面所用的投射光是不同的,虽然颜色画面一样,但投影用的光的传播方向是不同的,偏左画面用的是纵波光(光波沿纵向传递),偏右画面用的是横波光(光波沿横向传递),由于偏振光的特点纵波光只能穿过纵纹,不能穿过横纹,因此,透过左镜片,我们只能看见偏左侧的画面,同理与右镜片。

由此,重叠的画面被分解,左眼只看见偏左侧的画面,右眼只看见偏右侧的画面,由于双目效应,我们便产生了远近感和立体感。

全息照相拍摄利用了光的什么原理

两者的区别:普通照相只能存贮被摄物体光强度的空间分布,不能满足人们希望在特定环境下能够感知真实3D场景的要求;而全息照相是通过记录照射物体的物光波与相应的参考光波的干涉条纹,从而记录下包括物体振幅(光强)和相位在内的全部光场信息,故称“全息”。

拓展资料:

全息照片是指用全息照相技术拍摄的照片。

全息照相即将激光技术用于照相,在底片上记录下物体的全部光信息,而不像普通照相仅仅是记录物体的某一面投影。

因此当底片上的物体重现时,在观看者的眼里显得异常逼真,它产生的视觉效应,完全与观看实物时一模一样。

全息照片(hologram)是一种记录被摄物体反射(或透射)光波中全部信息的先进照相技术。

全息照相的原理是依据光的干涉原理,利用两束光的干涉记录被摄物体的信息。

全息照片不用一般的照相机而要一台激光器。

激光束被分光镜一分为二,其中一束照到被拍摄的景物上,被称物光束;另一束直接照到感光胶片即全息干板上,称为参考光束。

全息照相的技术应用

全息照相还可以将珍贵的历史文物记录下来,万一有文物古迹遭到严重破坏,即使荡然无存,我们仍然可以根据全息照相重建。

比如像北京圆明园那样的名胜,当年被英法联军焚毁,虽然打算重建,因为不知道整个面貌,就难以完全恢复。

如果全息照相提早100多年发明的话,事情就好办了。

全息照相也包含着丰富的信息,而且完全取决于制作时采用的景物和拍摄方式,就像加了密码一样。

没有原始印版,无法复制。

因而,它成为防止伪造的有效手段。

已经在纸币、信用卡、磁卡及外交签证等凭证上出现各种全息标识以防伪造。

在我国,也已有不少厂商采用全息照相商标来防止有人伪造商标,欺骗顾客。

还没有评论,来说两句吧...