“月宫一号”总设计师讲:月宫里的工作和生活是什么样的。

从地面上腾空飘起,离开蔚蓝色的地球,让我们来到月球基地——“月宫”。

“亲爱的,起床吧!闻闻香不香,刚出锅的香煎比目鱼。”在月宫的一个房间里,吴博士端着盘子轻快地说。

老常伸了个懒腰,打了个哈欠,“好香啊,比目鱼。从哪里钓的?月牙海吗?”。

“对啊。比目鱼在月牙海中长得又快又好。告诉你个小秘密,听说月牙海的水源是来月宫度假的人们的尿液。”。

“啊?”

“别担心,这些尿液是经过微生物净化处理和太阳光消毒管消毒处理的,完全可以用于饮用。

由于收集尿液的水塘呈月牙形,所以被称为月牙海。

月牙海的水很清澈,人造的清风拂过,真有点海的味道呢!月牙海蒸发出的水蒸气被冷凝,用来浇灌旁边种的蔬菜。

”。

“月宫一号”中的工作人员正在对微生物进行采样。

“原来如此,今天摘到了什么蔬菜?”

“摘了2个西红柿,2棵生菜。昨天晚上咱们做的小麦大豆馒头,我又蒸了一下,还有早上刚送来的新鲜羊奶。”吴博士边往盘子里放热气腾腾的全麦馒头边说。

“西红柿很漂亮啊!这是给我的羊奶吗?味道不错呀。我记得你跟我说,这里的山羊主要吃小麦和大豆的秸秆。这是真的吗?”老常尝了口羊奶,好奇地问道。

“当然是真的,经过我们的技术改良,生物转化过的秸秆里面的营养元素非常容易消化吸收,而且在这里秸秆可以被充分利用,除了作为羊饲料,还培养出蘑菇来。

羊的粪便跟人的粪一起被送进机器中对月壤进行改良,生产出植物栽培基质。

”。

使用植物栽培基质培养的生菜

“这就是你经常对我谈起的月球循环农业吧?看来你离家的这10年真的没有白忙活。”。

吃完早饭,吴博士带着妻子去蔬菜园里看蔬菜的生长情况。正值月夜期,园子外面一片漆黑,但是园子里面却亮如白昼。园中,机器人月月3号正在补苗,整个园子的劳动全由它一“人”负责。

“月宫一号”中栽培的各种植物

老常的疑问又来了:“灯好亮啊!这灯光能让这些作物正常生长吗?”。

“哈哈,这园子里的灯光实际上是太阳光。我们已经实现了长距离光纤高效传导光,这些光都是通过遥远的月球阳面的光纤传导过来的。”吴博士边走边说。

“滴滴滴!”走廊的尽头,指示灯亮起,这是一扇散发着雾气和蓝光的门,看上去充满了玄幻色彩。吴博士并不解释,挽着妻子的手大步走上前去。

“我们去哪?”还没等老常说完,两人便被强大的吸力吸了进去。两小时后,两人又被猛地推了出来。

这是月宫的另一间舱室,“我们刚才进入了负压隧道,现在到了月阳面,”吴博士解释道,他指了指隧道的窗外,“你看。”。

窗外是大片的麦田,两个机器人正在一块麦地里收割,它们一只手割下小麦,另一只手就出小麦粒了,小麦粒流进了他手上挂着的袋子里,而已经被粉碎的秸秆进到另一个袋子,整个过程仿佛一眨眼。

老常正看得入迷,这时机器人突然停止了运转,发出“滴滴”的蜂鸣声!老常霎时间睁开眼,原来是床边手机上的闹钟响了,她并没有去“月宫”度假,但梦里的一切又感觉并不飘渺虚幻,而是有理有据,非常真实。

她按掉手机闹钟,发现界面停留在昨晚没看完的《太空生存》慕课上。

原来如此!。

老常又想起小时候,每每听老师讲“嫦娥奔月”“吴刚伐桂”的神话故事,就对在月亮上生活抱有美好的幻想。如今“嫦娥”已经奔月,“月宫”也将在人们的手中一步一步变为现实!。

梦境虽然是虚拟的,但老常课上所学的“月宫”却是真实的。下面让我们了解一下“月宫一号”以及基于此制作的《太空生存》慕课吧!。

月宫一号

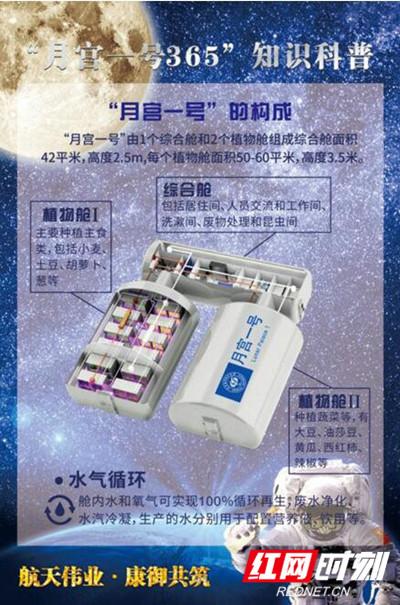

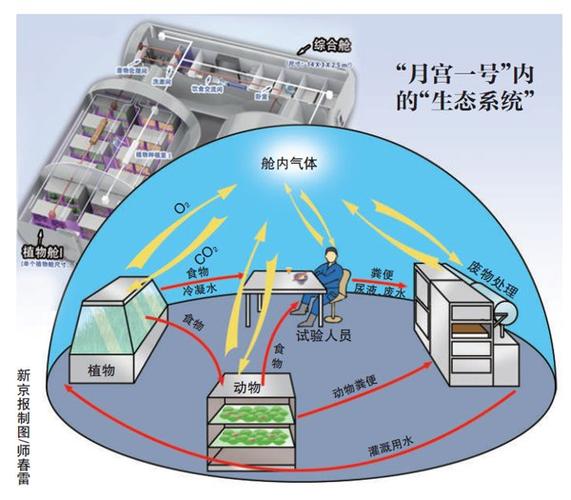

“月宫一号”是北京航空航天大学建立的空间基地生命保障人工闭合生态系统地基综合实验装置,构建了由植物、动物、微生物组成的人工闭合生态系统。

人类生存所必须的物质可以在系统内循环再生,以提供类似地球生态环境的生命保障。

在“月宫365“实验中成功实现了100%的氧气和水的循环再生,80%的食物循环再生,98%的系统闭合度。

该实验是世界上时间最长、闭合度最高的生物再生生命保障系统集成实验。

从2004年到现在,这支研制出“月宫一号”的科研团队,在十五年研究积累的基础上,制作了《太空生存》这门慕课,讲解和普及人类的太空生存之道。

课程内容

1、结合人类航天发展的要求,例如短期载人航天、近地轨道空间站、月球/火星基地等,说明生命保障技术对于保障航天任务的实施的重要性。

2、介绍现有的生命保障技术原理,讲解面向未来人类在外太空长期生存,生命保障技术的发展,我国在此方面所取得的成就。

3、以“月宫一号”生命保障系统为例,讲解人在外太空长期生存所需生物再生生命保障系统的科学原理。介绍人在太空生存所需的关键技术,保障生理和心理健康知识。

4、从宇宙尺度思考地球生态系统,引导大家从宇宙的尺度思考人类生存在地球上所依赖的生态系统,就是人类的生命保障系统,从而思考和感悟其运行原理和对人类的生存发展的重要性。

5、请“月宫365”实验舱内实验志愿者乘员组舰长刘慧博士分享在月宫中的生活。

授课教师

刘红,教授,课程领衔教师,“月宫一号”总设计师、首席科学家,国际宇航科学院院士、俄罗斯自然科学院外籍院士,曾获2019年“全国五一巾帼奖章”“全国优秀教师”等荣誉。

同属“月宫一号”团队的谢倍珍副教授、付玉明副教授、胡大伟讲师、刘慧博士团队曾获得2019年“中国青年五四奖章”(集体奖),多次被《新闻联播》节目报道。

月宫一号中的植物为该生态系统提供的物质有

“月宫365”计划要做什么?

“月宫一号”在2014年5月20日第一次成功完了我国首次长期多人密闭实验。

据《人民日报海外版》报道,在实验中,“月宫一号”的总闭合度达到了97%,三位志愿者依靠系统循环供给的氧气和水在这个“微型生物圈”内生活了105天。

除了实验前储备的小部分熟食,志愿者的其他食物都是在循环系统中获得的。

“月宫365”计划是在第一次实验的基础上,进行更长时间和更高闭合度的多人次生物再生生命保障系统综合实验。

据《科技日报》报道,在同类型实验中,我国的这次实验是世界上时间最长、闭合度最高的人工生态系统实验。

“月宫一号”总设计师刘红表示,在进行了第一次的闭合实验后,团队根据实验观察的结果和实验人员反馈的问题对“月宫一号”的软硬件进行了调整和升级,这次的“月宫365”计划希望在增加一人的基础上将“月宫一号”的生态系统闭合度提高到98%(闭合度的提高就意味着离完全实现舱内的自给自足更近一步)。

刘红在接受《人民日报》采访时表示,“月宫365”计划的目的是为了明晰在不同代谢水平的乘员组合变换、超高负荷冲击、遭遇停电故障等的情况下,生物再生生命保障系统的抗变换性,进一步验证和完善系统长期稳定运行的调控技术,并研究该生物系统可靠性的评价方法。

“月宫一号”是什么样的?

据《安徽日报》报道,“月宫一号”实际上是由1个综合舱和2个植物舱组成的一个“微型生物圈”,它的总面积为160平方米,总体积为500立方米。

其中,综合舱中有人员起居间、人员交流工作间、洗漱间、废物处理间以及昆虫间,主要是用于实验人员日常的生活、工作以及动物的养殖;而植物舱则主要用于不同植物的栽培和筛选,里面种有粮食作物、蔬菜和水果,实验人员可以通过控制植物间的环境条件来满足不同植物的生长需求。

这次的实验是我国对生物再生生命保障技术的进一步发展和探究,能够为我国未来航天计划的实施提供更加可靠的理论和更加先进的技术支持,对于我国航天梦的实现具有重要意义。

还没有评论,来说两句吧...