谁移琪树下仙乡,二月轻冰八月霜。

若使寿阳公主在,自当羞见落梅妆。

路过运河东路的时候,看见路边林间有几树白色的绣球花中间着一丛琼花,心头不由一动。

琼花是扬州的市花。

我就读的扬州大学人文学院大门内,便植着两大丛琼花。

每年春天的这个时候,琼花开放时,总是会吸引大批的学生前去观赏。

扬州的琼花又名“聚八仙”,金黄的花蕊周围,团生着八朵五瓣云片状心形的洁白花瓣。整簇花在一个平面上圆形展开,就像是舞女转圆了的裙摆,田田的,轻飘飘的,带着局罩仔几分仙气。

扬州的琼花自古便很有名。

她与中国历史有名的暴君隋炀帝有着割舍不断的联系。

据说隋炀帝十分痴迷琼花。

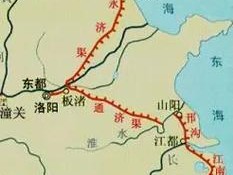

为了能在春天看到美丽的琼花,他不惜耗费国库修建了京杭大运河,乘着龙舟南下扬州看琼花。

如果真有其事的话,那么隋炀帝倒也算得上是花痴的典范了,跟印度那个为了爱妻而耗费国力修筑泰姬陵的沙贾汗有的一拼。

中外古代历史上这两个有着惊人相似之处的失败帝王桐汪,却因为一种美丽的花朵,一座美妙的建筑而存留于史册,倒也真值得后来的人们细细地玩味。

对于美的追求,是不分国界不分肤色不分闷伍古今的。

爱美是人的天性,爱美丽的花,爱美丽的鸟,爱美丽的景,爱美丽的人。

爱花,于是有了园艺;爱鸟,于是有了养鸟者;爱景,于是有了驴友;爱人,于是有了传说。

传说中落梅妆的典故与哪位古代公主有关联

魏晋南北朝女子的妆容

晓霞妆

寿阳落梅妆

中国古代女子,早在茹毛饮血的原始社会就开始探索如何装扮自己。

她们将赤矿石磨成粉涂抹在脸上,以期为自己增光添彩。

夏商周时期的化妆粉与原始社会的赤矿石粉不同,它是用红枣花凝固而成。

相对于前者来说,对皮肤的刺激性也不是那么大,故而在商纣王时代非常受欢迎。

那时的女子将这种纯天然的“花粉”涂在脸上,以期能够衬托出面部的娇艳。

在当时还流行一种“桃花妆”。

秦代,宫中的女子在脸上涂红、描画眉毛已经是司空见惯的事情了。

汉代甚至已经出现了专门从事化妆品制作的人。

可见中国女子自古至今对美的追求从未停歇。

晓霞妆是魏晋南北朝时期比较著名的一种化妆方法。

这种化妆方法是从魏文帝的宫中传出来的。

深受魏文帝宠爱的宫女薛夜来,在刚刚进入魏王后宫的时候,有一天晚上去见文帝,文帝正在灯下看书,书桌前面放了一张透明的水晶屏风。

薛夜来进来的时候,竟然一下子撞在屏风上,脸颊上红肿了一片,就好像将要散尽的红霞。

真是歪打正着,宫女们发现女子的脸颊上殷红一片非常好看,就用胭脂在脸上图画,还起了一个很好听的名字——晓霞妆。

南北朝时期最有特色的要数额黄妆了。

“眉心浓黛直点,额色轻黄细安”,一些妇女从佛像上受到了启发,也将自己的额头涂抹成了黄色,这就是额黄妆的由来。

如果是用黄色的纸片或者其他的薄片剪成花的样子,黏贴在额头上,就成为“花黄”,这是当时妇女比较时髦的装饰。

花木兰从军归来后,“对镜贴花黄”说的就是这种妆容。

和现代女性单纯地在脸上涂抹一些护肤品不同,古代女子似乎更加注重和讲究通过化妆增添脸部的美感,她们经常在脸部描绘一些花卉图案,更时尚的人甚至还将金珀、翠珠黏贴在脸上,显示自己与众不同。

古代女子接受新鲜事物的速度并不逊于今日女子,故而当每当一种新异的装扮出现,人们便竞相效仿,新的妆容也借此得以推广。

说到这儿,就不得不提南朝时期一则与妆容有关的故事“寿阳落梅妆”。

故事的主角是南朝宋武帝的女儿寿阳公主。

传说她在正月初七那一天,躺在殿檐下睡着了,由于睡得太熟,梅花的花瓣落在她的额头上也没有被发现。

醒来后,公主发现额头上留下了五朵梅花的印记,怎么都无法擦掉。

宫女们非常吃惊纷纷跑来观看,觉得十分漂亮,于是都开始模仿,还起了一个好听的名字“寿阳落梅妆”。

这种妆容所产生的影响已经不仅限于当时的社会,而是延续到了之后很长一段时间。

到了唐宋两代,已经成为风尚,称为“花钿”或者“花子”。

这是的“花子”已不是它刚出现时那么简单了,除了描画上去以外,还出现了用彩纸和非常薄的金属片剪成,再用一种呵胶贴上去的“花子”。

其形状也越发的丰富,除了花卉,还有小动物等等。

还没有评论,来说两句吧...