法律主观:

一、消费者权益保护法退货条款规定1、经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的,消费者可以依照国家规定、当事人约定退货,或者要求经营者履行更换、修理等义务。

2、没有国家规定和当事人约定的,消费者可以自收到商品之日起七日内退货;七日后符合法定解除合同条件的,消费者可以及时退货,不符合法定解除合同条件的,可以要求经营者履行更换、修理等义务。

3、依照前款规定进行退货、更换、修理的,经营者应当承担运输等必要费用。

4、法律依据:《消费者权益保护法》第二十五条经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品,消费者有权自收到商品之日起七日内退货,且无需说明理由,但下列商品除外:(一)消费者定作的;(二)鲜活易腐的;(三)在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品;(四)交付的报纸、期刊。

除前款所列商品外,其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品,不适用无理由退货。

消费者退货的商品应当完好。

经营者应当自收到退回商品之日起七日内返还消费者支付的商品价款。

退回商品的运费由消费者承担;经营者和消费者另有约定的,按照约定。

二、不享有无理由退货权商品1、消费者定作的商品。

所谓定作的商品,是指经营者按照消费者的要求制作而成的商品。

例如,按照某个消费者的身体尺寸和特定的款式制作的衣服、按照某个身体残疾的消费者的身体状况制作的假肢。

消费者定作的商品,符合该消费者所需,但很难符合其他消费者所需。

如果消费者无理由将其定作的商品退货,经营者就很难将该商品销售出去,也就会因此而蒙受损失。

因此,消费者对其定作的商品,无权自收到商品之日起7日内无理由退货。

2、鲜活易腐的商品。

所谓鲜活易腐的商品,是指新鲜、有生命或者容易腐烂的商品,例如鲜花、活鱼等。

如果允许消费者无理由将鲜活易腐的商品退货,这些商品在消费者作出退货决定和往返路途的时间内,就很可能死亡或者腐烂,即使没有死亡或者腐烂,其鲜活的程度也会大大下降,经营者会因此而蒙受损失。

因此,消费者对鲜活易腐的商品,无权自收到商品之日起7日内无理由退货。

3、在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品。

所谓数字化商品,是指包括音像制品、计算机软件等在内的可数字化表示并可用计算机网络转输的商品。

4、交付的报纸、期刊。

报纸、期刊刊登的内容主要是新闻、时事评论等,供人们了解当下或者短时间内发生的事件、舆论走向等。

所以,对大多数消费者而言,不仅报纸、期刊超过当日或者一定的时间就会失去其存在的意义,而且在消费者阅读后也就失去了其存在的意义。

如果允许消费者无理由将交付的报纸、期刊退货,消费者就很容易滥用其权利,在阅读后将其退回,并收回所支付的价款。

由此造成的结果是消费者可以免费阅读报纸、期刊,经营者却很难再将退货的报纸、期刊再售出。

为此,消费者对交付的报纸、期刊,无权自收到商品之日起7日内无理由退货。

5、其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品。

在分工越来越细、科学技术发展越来越快的现代社会,商品的种类纷繁复杂,而且新产品层出不穷,法律不可能对不宜退货的商品一一列举。

为此,本条第2款规定了其他不适用无理由退货的商品。

根据这一规定,除上述4种商品外,其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品,消费者无权自收到商品之日起7日内无理由退货。

以上就是小编为您整理的关于上述问题的相关知识,本网站为您提供专业的律师咨询,如果您还有任何疑问,欢迎进入咨询。

法律客观:

《消费者权益保护法》第二十四条

经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的,消费者可以依照国家规定、当事人约定退货,或者要求经营者履行更换、修理等义务。

没有国家规定和当事人约定的,消费者可以自收到商品之日起七日内退货;七日后符合法定解除合同条件的,消费者可以及时退货,不符合法定解除合同条件的,可以要求经营者履行更换、修理等义务。

依照前款规定进行退货、更换、修理的,经营者应当承担运输等必要费用。

消费者权益保护法第55条

消费者权益保护法第五十五条赔偿如下:

惩罚性赔偿责任,具体内容如下:

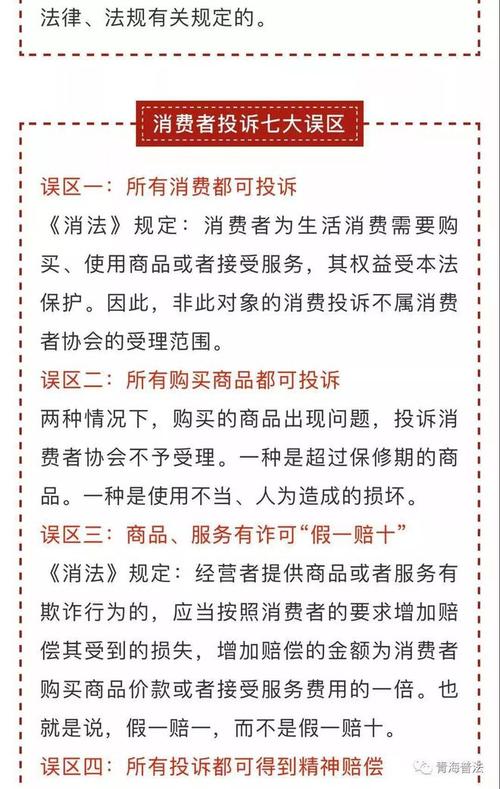

1、经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。

法律另有规定的,依照其规定。

2、经营者明知商品或者服务存在缺陷,仍然向消费者提供,造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的,受害人有权要求经营者依照本法第四十九条、第五十一条等法律规定赔偿损失,并有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。

经营者提供商品是食品的,如不符合食品安全标准,如果消费者受到损害,可以要求赔偿实际损失,向生产者或者经营者主张都可以。

关于惩罚性赔偿,如果向经营者主张,不以受到损害为要件,但需要证明经营者是明知不符合食品安全标准,没有证据的话,只能向生产者主张惩罚性赔偿。

如果提供食品同时有欺诈行为的,作为消费者,可以自主决定适用的法律是食品安全法还是消费者权益保护法,如果有证据证明不符合食品安全标准,按食品安全法最好,毕竟价款十倍或损失三倍,如果没有证据,仅能证明存在欺诈行为,可以按消费者权益保护法,主张价款三倍。

因此,食品安全法对消费者权益的保护是最大的。

法律依据:

《消费者权益保护法》

第五十五条经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的3倍;增加赔偿的金额不足500元的,为500元。

法律另有规定的,依照其规定。

经营者明知商品或者服务存在缺陷,仍然向消费者提供,造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的,受害人有权要求经营者依照本法第四十九条、第五十一条等法律规定赔偿损失,并有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。

还没有评论,来说两句吧...