透射电镜一般是几百块1小时。

根据透射电镜型号不同,价格也不同,少的200也有,多的上千也有。

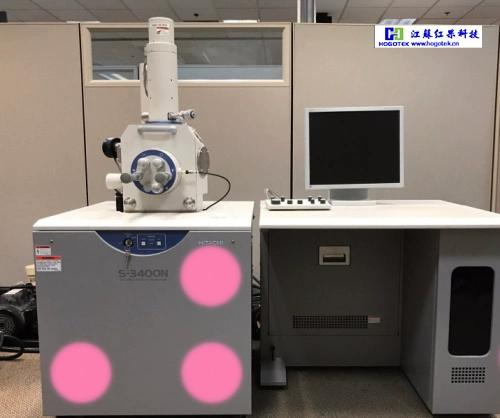

透射电子显微镜TransmissionElectronMicroscope,TEM是使用最为广泛的一类电镜。

通过发射电子束从而穿过超薄的样品,同时与样本相互作用,既而形成图像。

透射电镜具有分辨率高和放大倍数高的优点。其分辨率为0.1~0.2nm,放大倍数为几万到几十万倍目前透射电镜已经广泛的应用到症研究,病毒学研究,微生物学细胞学研究等生物领域。

介绍:

透射电镜是以电子束透过样品经过聚焦与放大后所产生的物像,投射到荧光屏上或照相底片上进行观察。

电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。

由于电子易散射或被物体吸收,故穿透力低,必须制备超薄切片通常为50~100nm要在机体死亡后的数分钟内取材,组织块要小1mm3以内,常用戊二醛和锇酸双重固定,包埋介质包埋,用超薄切片机切成薄片,再经醋酸铀和柠檬酸铅等进行电子染色。

电子显微镜价格800万元

北京历史上在没有建成城市自来水设施之前,主要通过打井用浅层地下水作为生活用水的重要来源。

据记载,东周时期就有大量瓦井,多分布在城西南广安外至和平门一带;至汉、唐、辽、金又建有砖井,与瓦井交错;元大都时期,十万户居民、军队、宫廷用水主要靠井水;清代北京各街巷水井普及,光绪十一年(1885年),北京内外城有土井1245眼,但水质多数咸苦且不符合卫生标准。

进入二十世纪,我国一些受维新思想和洋务运动影响的人士,以及部分商人多次向清政府农工商部建议,在京师兴建自来水厂。

光绪三十四年(1908年)3月,由于当时火灾迭起,无水扑救,清农工商部大臣溥頲、熙彦、杨士琦上书慈禧太后和光绪皇帝,建议兴建自来水设施,并迅即获得批准,同时任命周学熙为总理组织筹建。

同年4月,经“招商集股”、委托德商天津瑞记洋行承包工程设计施工,历时22个月,全部工程完工,于1910年3月20日正式向北京城区供水。

自此,北京自来水近百年的供水历程撩开了其神秘的面纱。

1908年4月,清政府成立了“京师自来水股份有限公司”,开始筹建京城第一座水厂――东直门水厂,1910年1月水厂工程全部完工,同年3月正式投入生产,日供水能力1.87万立方米,供水管线147公里,供水范围“内以禁城为止,外以关厢为限”。

在此后的四十年里,虽然经历了晚清、北洋、日伪统治、国民政府等时期,但北京的供水事业却一直发展缓慢,至1949年北平解放前夕,北京供水设施仅东直门1座水厂、29口补压井、364公里供水管线,日供水能力5万立方米,供水范围仅市区繁华地区,用水人口60余万,城区供水普及率29.5%,大都居民则是通过自挖土井或用压水机取用浅层地下水,少部分赤贫之家则是取用住地附近池塘、河流等地表水。

一、首座水厂施工颇费周折

创办自来水行业是前所未有的新生事物,当时清政府愚昧落后,一切均需依赖进口,负责器材供应的瑞记洋行除不按时供货外,还常常以次充好,提供大量德国制造的不合格器材。

1909年11月3日,东直门水厂试车送水上水塔时,刚一开车,水塔旁边的铸铁水管突然爆裂一尺有余,原来这根水管是早有裂纹的残品。

至今,市区之内尚有不少街巷以井的所有者、以井的水质好坏、以井的所在地点或以井的数量命名。

如王府井、姚家井、大甜水井、小甜水井、苦水井、二眼井、三眼井、七井胡同等等。

据1945年的记载,北京尚存浅井4500眼。

东直门水厂的建成,当时主要考虑的是皇宫大内和市区内的豪门巨贾、达官显贵。

可当初宫内并不喝自来水,他们喝的是玉泉山的水,至于自来水管安入皇宫主要是为了消防,不过当时只从东华门引入一段DN200mm的管道,安装到文昌阁就止住了,全长不过300米,在上面安装了几个消火栓,但纯属象征性的。

不光皇宫,初期许多达官显宦也不喝自来水,原因是他们害怕水中被洋鬼子下毒。

这种现象一直持续到满清政府被推翻,民国成立,一些达官显宦由于风气的逐渐开化,才敢饮用自来水。

而普通百姓由于生活贫困,根本就喝不起自来水,虽然水厂近在咫尺,却只能“望梅止渴”。

当时有一位老者感慨地说:这个水楼子(水塔),我看了40多年了,直到今天(解放后)才吃上它装的水。

四、兴建新水厂困难重重

1942年,原日伪北京特别市公用管理总局自来水管理局为了扩充水源,增加供水能力,减少东直门水厂的负荷,准备在安定门外黄寺兵营南部建设安定门水厂。

水厂建设因经济困窘,工程进展缓慢,至1947年底只完成水源井9口,配水机房1座,变电室1座,配水管道1条,吸扬井1座,容积1000立方米。

由于工程质量低劣,在1948年底试运转中存在许多问题,不具备供水条件,尚需修建,修建费用需当时金圆券1000亿元。

由于国民党政府已危在旦夕,最终修建化为泡影。

北平和平解放后,自来水公司第一件大事就是迅速恢复修建第二水厂(安定门水厂),为京城200万人解决用水问题。

当时自来水公司任命陶倬、徐慨民、胡熙峰为指挥,组成了30余人的修建队,对初建的所有供水设施、设备进行全面检修,修复了被炮击的9口水源井动力线路,对送、配水机泵进行了大修,并冲洗了输配水管道等,仅用了三个月时间就完成了全部修建工程。

1949年5月1日正式投产供水,向新中国成立后的第一个“五一”劳动节奉献了一份大礼。

五、首座水塔立“战功”

京城首座自来水水塔是东直门水厂水塔,它由德国设计师设计,建成于1910年,塔高54米,容积750立方米。

该水塔属钢结构水塔,塔身下面有一个非常坚固,内嵌三合土,外包粉红色花岗石,边缘处磨成圆形线脚的高台;塔身分为六层,每层均为六角形,六面共镶有装饰龙12条(每面2条,意为二龙戏珠);每层外廊平台上备有可折叠座椅,登塔至此可籍以小憩,不但可以乘凉,还可以观赏风景;水塔每层装饰了12个铜铃,每个塔角挂有2个,一层至五层为小铃铛,六层为大铃铛,每值微风吹来,悬铃叮当做响,不但十分动听,还可惊动雀鸟,使其不敢在此做巢,免除鸟粪污染塔身之弊,用意非常周到;储水部分直径约14米,高约5米,下面由8根支柱承托,塔身自重加上水重超过千吨以上,但支座处只有64条Φ1.5″的螺栓,就把整个塔身固定在埋在地下的钢板上,屹立50余年岿然不动,其设计和施工技术令人叹服!。

该水塔在1942年已停止使用,但在1948年北平解放前夕,解放军北平航空司令部在此驻扎了半年,利用水塔的高度观测计算国民党航空投弹数量,为北平和平解放立下了“汗马功劳”。

2003年,一位曾在北平航空司令部战斗过的老同志专程来到水塔旧址,想重忆当年战斗时的情景,只可惜这座水塔早在1957年就被拆除了。

它的研制成功,实现供水管网信息资料与其它系统资源共享。

同时,为配合此系统,还建立一套GPS卫星测量和定位系统,为快速进行闸门定位,查找被掩埋或无明显参照物的管网设备提供了技术支撑,也为快速及时抢修赢得宝贵时间。

“清泉悠悠鉴古今”,书写了历史的沧桑。

首都供水事业走过了近百年的历程,它经历了旧中国的荣辱兴衰,也沐浴了新中国社会主义建设蒸蒸日上的灿烂阳光,从无到有,从小到大,成为了历史的见证。

如今,首都自来水集团按照中央和北京市的有关政策,乘着改革开放的东风,在做强供水主业的同时,积极涉足污水处理和中水生产领域,使集团的产业范围得到进一步延伸。

集团先后投入巨资收购了延庆、怀柔、密云、房山自来水公司,现有自来水厂18座,日供水能力268万立方米;收购了延庆、密云污水处理厂,投资建成了门城污水处理厂,污水日处理总能力已达11.5万立方米;组建成立了北京最大的中水公司,日供中水能力17万立方米。

与此同时,集团发挥专业咨询机构的作用,聘请专门人员,帮助集团公司进行发展战略和企业文化的系统策划,为集团公司勾划更为清晰明确的发展蓝图,提出了要“实现主辅分离,精干主业,放开搞活辅业,依靠核心技术,延伸相关产品和服务,面向市场,不断拓展新的发展空间”的工作思路,这样就使集团公司的改革重点更加明确,发展目标更加清晰,为集团将来可持续协调发展打下了坚实基础。

世界一流水厂、高科技的管网管理、优质的供水服务,在给京城人民送去优质、清纯自来水的同时,也为北京城市建设带来新的勃勃生机。

还没有评论,来说两句吧...