在五角大楼的推动下,波音公司正在进行一项重大研发项目,目标是制造一款前所未有的巨型地效飞行器,与现有的大型运输机相比,它的规模堪称庞然大物。

这款被赋予“鹈鹕”之名的运输机,其设计独特且惊人。

其机身长度达到了110米,翼展更是扩展至152米,载重量达到了惊人的1270吨。

一次飞行,足以承载17辆M—1主战坦克,或者能够搭载3000名全副武装的士兵。

相比之下,全球最大的现役运输机安—225,其机身长度仅为84米,翼展88米,载重量只有250吨,显然无法与“鹈鹕”相提并论。

为了优化空间利用和起降效率,“鹈鹕”飞机的机翼设计独具匠心。

在不需要飞行时,机翼可以向上折叠,而当升空时,机翼会向下倾斜,从而最大程度地利用地面效应,提升升力并降低阻力。

值得一提的是,这款飞机配备了38组起落架,轮胎均匀分布在机身各处,确保了巨大的重量能被平稳地承载,使得它能从常规跑道上顺利起降,这是它独特设计的一个亮点。

“鹈鹕”这个名字的灵感来源于其飞行原理,它像鹈鹕一样,利用地面效应进行飞行,这一特性赋予了它与众不同的性能优势。

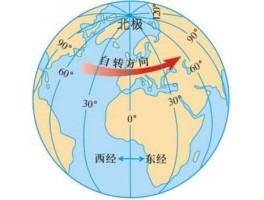

地面效应指的是飞行器在接近地面时,能从地表获得额外升力和减小阻力的特性,这也是“鹈鹕”设计的关键要素。

地效翼飞机

俄罗斯地效飞行器概览“里海怪物”

地面效应是指飞行器在贴近水面、冰面或平坦地面飞行时,机翼升力增大(机翼下面的压力升高),同时,机翼的诱导阻力则因气流流过的条件改变而减小的一种空气动力特性。

地面效应飞行器就是一种利用地面效应贴近水面、冰面或平坦地面飞行的飞行器。

根据飞行器对地面效应的依赖程度,地面效应飞行器可分为A、B、C三种类型。

A型是指无法在地面效应范围以外高度飞行的地效飞行器;B型是指可以短时间在地面效应范围以外高度飞行的地效飞行器,其短暂飞行高度不得超过规定的最低安全飞行高度;C型是指可以长时间在地面效应范围以外高度飞行的地效飞行器。

早在1923年,原苏联著名空气动力学家尤利耶夫就开始了“关于地面效应对飞行器机翼的空气动力特性产生影响的”研究工作。

1935~1939年,空气动力学家谢列布斯基和比亚邱耶夫就地面效应问题在理论和实际上展开了研究。

30年代后期,格罗霍夫斯基成为原苏联制造地效飞行器的首位设计师。1960~1970年,应该说是原苏联研制地效飞行器最辉煌的时期。在此期间,许多著名设计师都积极投入到地效飞行器的研制工作中。

1970年,原苏联中央新型救生设备试验室研制出了SCKA-1单座地效飞行器,并在伏尔加河顺利通过国家试验。由于种种原因,该飞行器没能形成批量生产,而且中央新型救生设备试验室还被迫停止了其它的试验工作。

与此同时,由阿列克谢耶夫总设计师领导的原苏联高尔基中央水翼造船设计局(苏联解体后易名为中央水翼艇设计局)的地效飞行器研制工作却开展得红红火火。

60年代初,该设计局在高尔基水库组建了NC-2地效飞行器试验基地。

1961年,阿列克谢耶夫总设计师亲自驾驶一架CM-1地效飞行器完成了试验。1962年5月,在希姆琴科水库,该设计局向原苏联总理赫鲁晓夫及其他政府领导人演示了刚刚研制出的CM-2地效飞行器。

赫鲁晓夫对此予以高度评价,同时要求尽快为原苏联海军研制用于运输的地效飞行器。

于是,中央水翼造船设计局便开始着手CM-8、T-1和“里海怪物”运输地效飞行器的研制。

为配合此项工作,苏联政府专门从格罗莫夫飞行试验研究所和航空工业部抽掉优秀试飞员参加试飞工作。

“T-1”和“里海怪物”的研制成功为以后研制“鹰雏”、“鹞”、“雨燕”和“伏尔加”-2四大系列地面效应飞行器奠定了基础。

“鹰雏”系列两栖作战地效飞行器,由原苏联中央水翼造船设计局伏尔加试验工厂生产。1968年开始研制,1979年10月5日通过国家试验,1979年11月3日正式装备苏联海军。

起初,“鹰雏”在里海区舰队服役,后归属黑海舰队航空兵。

“鹰雏”装3台发动机,其中2台用于起飞,1台用于巡航,排水量140吨,速度400千米/小时,装载20吨货物时航程可达1300千米,可在3~4级的海浪(浪高2米)中起降。

“鹞”系列导弹地效飞行器于1980年开始研制,1989年通过国家试验。总设计师为索科洛夫,由伏尔加试验工厂生产。1992年开始装备海军。与“鹰雏”相比,“鹞”的构造十分复杂。

该地效飞行器长73.8米,宽44米,高17米,速度550千米/小时,航程5000千米,排水量370~400吨,装6座导弹发射器。

由于军转民计划的实施,俄罗斯海军仅装备了一架“鹞”,第二架被改装成“救生者”救生地效飞行器。

“雨燕”系列双座教练地效飞行器于1981年开始研制,属于C型地效飞行器。1991年通过国家试验,并开始装备俄罗斯海军,总设计师为布拉诺夫。

“雨燕”背脊装有2台活塞式发动机,自重1360千克,排水量为1600千克,在3个小时内地效飞行速度160~175千米/小时,地效飞行高度(掠海飞行高度)0.3~2米。

“伏尔加”-2系列客运地效翼艇1981年开始研制,1986年完成组装和试验。总设计师为索科洛夫,由下诺夫哥罗德“鹰”飞机制造厂生产。

“伏尔加”-2长11.6米,宽7.6米,高3.6米,自重2.85吨,机组成员1人,可搭载8人,速度120~140千米/小时,航程400~500千米,其改进型最多可搭载150人。

尽管最初俄罗斯地效飞行器的应用研究主要集中在海军运输和两栖作战等方面,目前的发展也是困难重重,但地效飞行器民用发展十分广阔。

试验表明:将1千克载荷完成500千米距离的运输,使用航速500千米/小时的地效飞行器的运输费,相当于使用航速40千米/小时普通舰船的运输费,不足900千米/小时运输机运输费的一半。

此外,地效飞行器安全可靠。

与飞机相比,它不必为自己专门建造起降跑道,可以随时在陆地、海上和冰上起降,且十分安全。

与舰船相比,由于具备良好的掠海性能和登陆能力,地效飞行器不会受航道环境和码头条件限制,可以快速将人员和货物运往滩头。

还没有评论,来说两句吧...