以自由电子状态作为起点,考虑一个微小起伏的周期势场的影响,用微扰法解薛定谔方程。

图1b是一维情况下的主要结果(图1是自由电子论中自由能级和波数的关系曲线)。

对于大多数能级,电子和自由电子相似,E-k曲线仍为抛物线,E为电子能量,k为电子波数。

曲线在某处发生间断,出现能隙,E-k曲线偏离原来的抛物线。

准连续的能级分成一些能带,电子不能具有能隙内能级的能量(即禁带),能隙宽度决定于周期势场相应的傅里叶分量,因而与该方向上的点阵周期和势函数的形式有关。

出现间断的条件相当于电子波在相应晶面反射的布喇格条件nλ=2dsinθ(d为晶面间距,θ为入射波与晶面的夹角)。

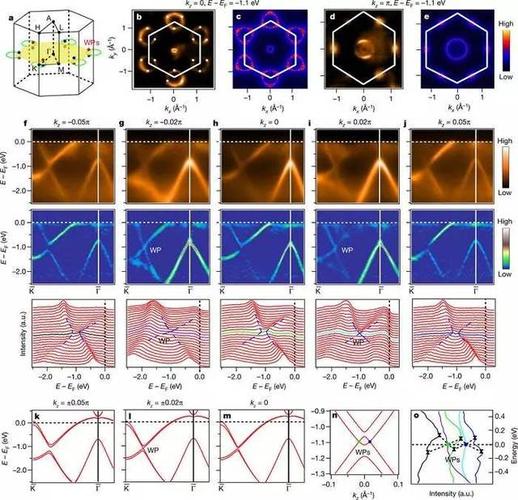

三维晶体中的能隙用布里渊区描述。

布里渊区是按照金属点阵周期性在/K/空间中划出的区域,即由原点和倒易阵点联线的垂直平分面划出的。

例如对一个简单立方点阵,以原点为中心,由六个平面包围的立方体即第一布里渊区。

由更远的阵点可构成第二、第三······等区。

图2画出第一、二两区的kx-ky截面。

每个方向上的E-k关系具有图1b的特征,可以将三维空间等能面的截面同时表示于图2中。

远离布里渊区边界的等能面保持自由电子的球面,接近区界发生偏离。

随|/K/|的增加,能量增加逐渐变缓,等能面向外突出,但不能穿过区界。

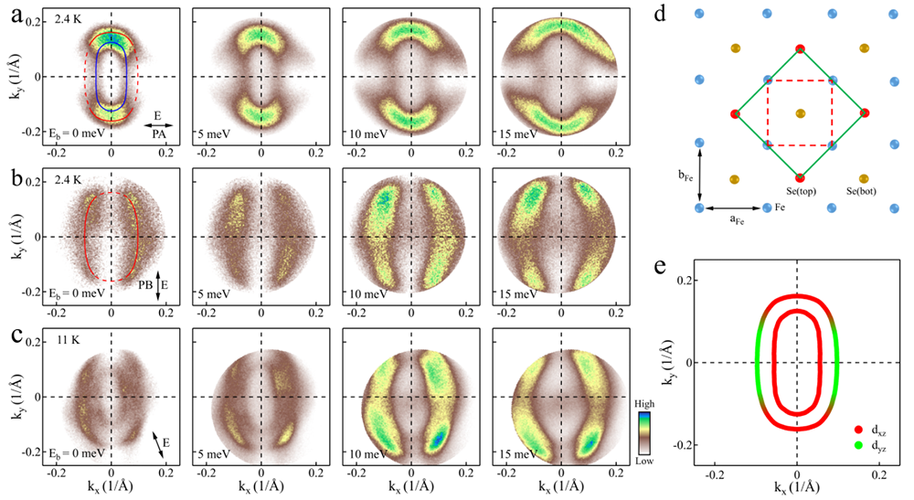

和自由电子论对照,能带理论的一个能区的ρ(E)(态密度即在电子能量E与E+ΔE之间具有的能级数)与E的关系曲线如图3所示。

在初始阶段接近抛物面,当等能面与布里渊边界接触时对应最大的态密度,此后继续提高能量只有布里渊区角上的状态可以填充,因此愈来愈少。

电子按照费米-狄拉克分布律每个能级只能有两个电子,从低能态到高能态填充布里渊区。

能区仅部分填充的,例如一价金属共有N个电子,只填充一半,则形成导体,因为能区中尚有大量空态,电子可以从外加电场获得微小附加动能向上跃迁而导电。

若电子数正好填满能区,例如2N、4N······则可能有两种情况:由于三维空间中,各方向的能隙大小可能不同,如两个区所对应的上、下能带之间有禁带相隔,即第一区各方向的最高能级均低于第二区的最低能级,则成为绝缘体;如两个能带相互重叠,即第一区有些方向的最高能级比第二区某些方向的最低能级高,此时电子在第一区未填满时就开始填充第二区,因而也可成为导体,如二价的金属;若低能带虽已填满,但禁带窄,满带顶部的电子可吸收能量而跃迁到上面的空带,变成传导电子,同时满带缺失电子的空态也可在外场作用下转移,产生空穴导电性。

本征半导体属于这个类型。

也可能由于杂质产生传导电子和空穴,如掺杂半导体。

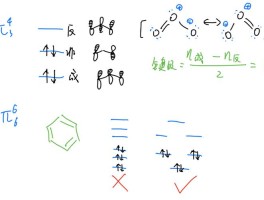

以电子被束缚在各孤立原子的状态为起点,考虑结合成金属后近邻原子的相互作用。

设想两原子相互接近,当原子间距缩小到两原子同一能级的电子波函数开始重叠时,该能级便分裂为二,裂距随原子间距的缩小而变大。

类似地,N个原子结合成固体时,一个原子能级分裂成N个次能级,对应着N个单原子波函数不同线性叠加而组成波函数,这N个次能级形成一个准连续的能带,可容纳2N个电子。

随着原子间距的缩小,原子能级劈裂成能带的情况。

距离愈近,能带愈展宽。

但不同能级受影响程度不同,最先分裂的是价电子能级,内层电子能级只在原子非常接近时才分裂。

紧束缚法直接将孤立原子能级和能带联系起来,因此和近自由电子法可以互为补充。

但由于起点不同,其结果的适用性不同,近自由电子论较适于接近自由的传导电子,例如碱金属价电子,紧束缚法则对于比较局限于所属原子附近的电子较为适用。

其他方法(例如过渡族金属的d电子),均系采用单电子近似,没有考虑电子之间的交互作用,更精确的理论要求计入电子的相互关联。

除此以外,还有元胞法、正交平面波法及赝势法等方法,其目的都是为了使计算更精确、更符合实际。

费米分布

exp.=exponent的缩写,指数函数。

还没有评论,来说两句吧...