PH值的有效数字位数,取决于小数部分的数字位数,整数部分只说明该数是10的多少次方,只起定位作用。

比如3.46,9.66和8.22,都是两位有效数字。对数或反对数计算时,所取对数的小数点后的位数(不包括首数)应与真数的有效数字位数相同。

举例:1、求【H⁺】为7.98*10-2次方的溶液的ph值,pH=-lg【H⁺】=1.098。

2、求pH=3.2溶液的【H⁺】。则【H⁺】=6.3*10-4mol/L。

一般的pH分析试纸中含有甲基红[pH4.2(红)~6.2(黄)],溴甲酚绿[pH3.6(黄)~5.4(绿)]溴百里香酚蓝[6.0(黄色)~7.6(蓝色)],这些混合的酸碱指示剂适量配合可以反映pH4.5~9.0的变异范围。

以酚酞在不同酸碱条件下变色规律为例说明PH试纸的变色原理:

把酚酞滴入浓H₂SO₄,呈现橙色,不论振荡多长时间,其颜色都不变。若把该橙色液配入大量水中,得无色液。

酚酞滴入稀NaOH溶液呈紫红色,将酚酞滴入浓NaOH溶液(浓度大于2mol/l),开始时浓NaOH溶液表面酚酞滴入处会出现一些紫红色、略加振荡紫红色立即消失。

其实,这是酚酞在不同的酸碱条件下,因其结构的改变而呈现4种相应的变色情况。

H₂O+H₂O=H₃O⁺+OHˉ。

由于水合氢离子(HO)的浓度是与氢离子(H)浓度等同看待,上式可以简化成下述常用的形式:

H₂O=H⁺+OHˉ。

此处正的氢离子人们在化学中表示为“离子”或“氢核”。水合氢核表示为“水合氢离子”。负的氢氧根离子称为“氢氧化物离子”。

利用质量作用定律,对于纯水的离解可以找到一平衡常数加以表示:

由于水只有极少量被离解,因此水的克分子浓度实际为一常数,并且有平衡常数K可求出水的离子积KW。

KW=K×H₂OKW=H₃O⁺·OH⁺=10ˉ⁷·10ˉ⁷=10ˉ¹⁴mol/l(25℃)。

也就是说,对于一升纯水在25℃时存在10ˉ⁷摩尔氢离子和10ˉ⁷摩尔OHˉ离子。

在显中性溶液中,氢离子和氢氧根离子OHˉ的浓度都是10ˉ⁷mol/l。

如:

假如有过量的氢离子,则溶液呈酸性。

酸是能使水溶液中的氢离子游离的物质。

同样,如果氢离子并使OHˉ离子游离,那么溶液就是碱性的。

所以,给出值就足以表示溶液的特性,呈酸性碱性,为了免于用此克分子浓度负冥指数进行运算,生物学家泽伦森(Soernsen)在1909年建议将此不便使用的数值用对数代替,并定义为“pH值”。

数学上定义pH值为氢离子浓度的常用对数负值。

因此,pH值是离子浓度以10为底的对数的负数:

酸性<中性<碱性

ph计怎么校准

1、用新鲜蒸馏水配制6.86pH,4.00pH,9.18pH的标准缓冲溶液;

2、对酸度计通电,预热30分钟,以保证数值稳定;

3、将温度补偿选在标准缓冲溶液的温度,通常也就是环境温度;

4、校正定位:将电极泡在6.86pH溶液里几分钟,等数值稳定后,调节仪器定位,使数值显示为该温度下的pH值,大约是6.95pH~6.84pH之间,定位校正完成;

pH测量通常有比色法(pH试纸或比色皿)和电极法二种。

比色法当然不要标定,而电极法就一定要标定,因为电极法pH测量就是将未知溶液与已知pHs值的标准溶液在测量电池中作用比较测定,这是电极法pH测量的“操作定义”所决定的。

pH计因电计设计的不同而类型很多,其操作步骤各有不同,因而pH计的操作应严格按照其使用说明书正确进行。在具体操作中,校准是pH计使用操作中的一重要步骤。

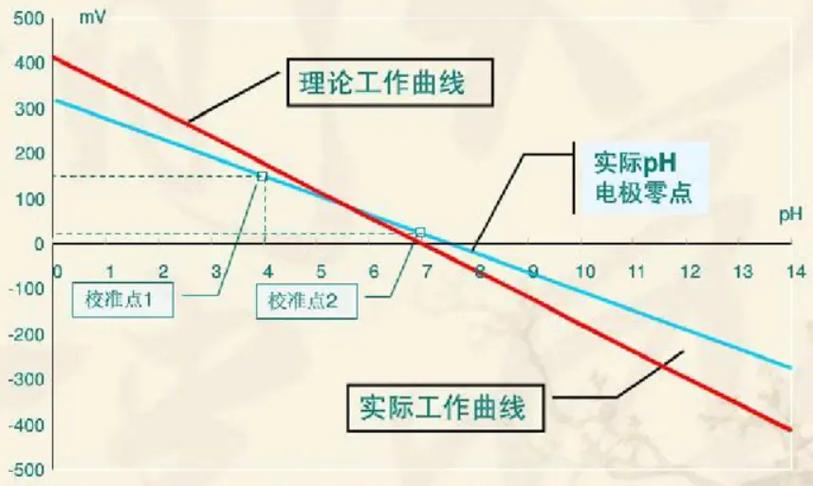

尽管pH计种类很多,但其校准方法均采用两点校准法,即选择两种标准缓冲液:一种是pH7标准缓冲液,第二种是pH9标准缓冲液或pH4标准缓冲液。

先用pH7标准缓冲液对电计进行定位,再根据待测溶液的酸碱性选择第二种标准缓冲液。

如果待测溶液呈酸性,则选用pH4标准缓冲液;如果待测溶液呈碱性,则选用pH9标准缓冲液。

若是手动调节的pH计,应在两种标准缓冲液之间反复操作几次,直至不需再调节其零点和定位(斜率)旋钮,pH计即可准确显示两种标准缓冲液pH值。

则校准过程结束。

此后,在测量过程中零点和定位旋钮就不应再动。

若是智能式pH计,则不需反复调节,因为其内部已贮存几种标准缓冲液的pH值可供选择、而且可以自动识别并自动校准。

但要注意标准缓冲液选择及其配制的准确性。

智能式0.01级pH计一般内存有三至五种标准缓冲液pH值,如科立龙公司的KL-016型pH计等。

其次,在校准前应特别注意待测溶液的温度。以便正确选择标准缓冲液,并调节电计面板上的温度补偿旋钮,使其与待测溶液的温度一致。不同的温度下,标准缓冲溶液的pH值是不一样的。

还没有评论,来说两句吧...