(一)地球自转的判据

1.傅科摆

为了证实地球自转,人们自然在想:既然地球在自转着,那么,“超然”于地球自转的某种运动(垂直运动、水平运动、摆动等),就会由于运动惯性而发生相对于地面的特殊运动。

人们首先想到的运动,这就是摆动。

出于地球自转,摆动平面就会发生相对于地面的偏转。

法国物理学家傅科(Focke)设计了一个特殊的摆,并于1851年在法国巴黎的一个圆顶大厦,成功地进行了摆动试验,试验结果证实了地球向东旋转,后称这种摆为傅科摆。

2.落体偏东

由于地球自转的线速度随所在地的高度增加而增大,自高处向低处落下的物体,因惯性作用要保持高度较大的自转线速度,因而物体的着地点必然偏向于该物体垂线的东边。

这个实验在几百米深的矿井中进行,结果证实了落体碰在矿井一定深度处的东壁上,这也是地球自转的有力证据。

(二)地球公转的判据

1.行星的逆行

太阳和月亮在恒星背景上的视运动方向,始终是自西向东的;而行星则有不同,有时向东运行,有时向西运行;自西向东时,叫作顺行,反之叫作逆行。

行星逆行现象是地球和行星两者环绕太阳公转在天球上的一种反映。

因地球公转周期比外轨道行星短,当地球在公转轨道上赶上并超过外轨道行星时,便可看到外轨道行星在天空中做纽结状运动。

2.恒星的周年视差位移

多数恒星距地球的距离十分遥远,在天球上的位置可以看作是不变的。

从地球观察某一恒星的位置,则发现它在空间的位置时刻在变。

也就是说,可以看到较近的恒星相对于较远的恒星的视运动,恒星的这种运动,叫作恒星的周年视差位移。

显然,恒星的周年视差,是地球在轨道上的位移对于恒星在天球上的视位置的影响。

3.光行差

地球沿轨道的运动,使得地球和周围天体发生相对运动。

地球向某一恒星接近,在相互关系上也可以看成是恒星向地球接近;而两者速率相等,方向相反。

例如,从地球上观测某恒星,其光线既以30×104km/s的速度投向地球,又以30km/s的速度做平行于黄道面的运动,在地球上看到的星光视方向,实际上是两种运动的合成方向,因而与恒星的真方向不同。

在视方向与真方向之间存在着一个差角,该差角称为恒星的光年差位移。

这就是说,恒星的光行差,是地球的公转速度对于光行方向的影响。

4.恒星的多普勒效应

由于地球的公转,恒星与地球之间存在着相对运动,在特定的时间内,地球向着一部分恒星靠近,且同时远离另一部分恒星。

在某一半年内,地球轨道以大小不同的速度趋近于这个恒星,在另一半年又离开这个恒星。

前一运动使频率变大,波长变短,即使谱线向紫端移动;反之,后一运动使频率变小,波长变长,即使谱线向红端移动。

总之,地球公转使得恒星谱线以一年为周期,交替发生紫移和红移。

因此多普勒效应就是地球公转的轨道速度对星光频率的影响。

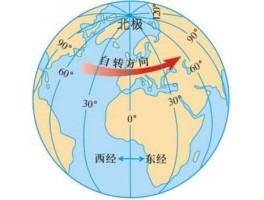

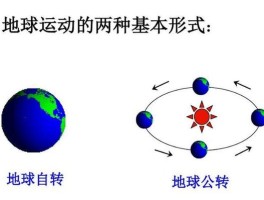

地球自转方向

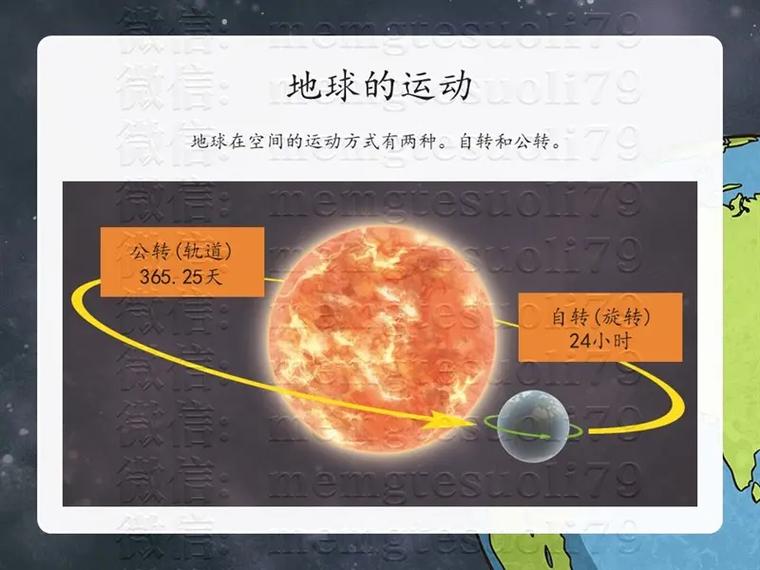

1地球自转方向和公转方向都是自西向东1、地球的自转是绕轴自转在北极上空观察呈反时针方向,南极上空观察则呈顺时针方向,习惯上称为自西向东旋转.自转周期为一日.自转角速度为每小时15度,线速度则因纬度和海拔不同而异,例如,赤道海平面为464米/秒,高度增减100米,线速度增减26米;两极为零.2、除绕轴自转外,地球还按照一定的轨道绕太阳公转公转的周期为一恒星年,约365日6时9分10秒.公转方向也是自西向东,轨道是一个扁率为1/60的椭圆.轨道近日点为1.471亿公里,远日点为1.521亿公里,与太阳的平均距离为每日59分平均线速度为每秒29.78公里,面速度为每日1.92*10的14次方平方公里.其中前两者有季节变化2地球自转一年要转多少圈如果地球相对于太阳是不动的,一天时间地球正好自转一周。

但由于地球同时绕太阳公转,当我们所在位置再次正对太阳时,地球已经绕太阳公转了一个角度。

假设公转一周(即一年)是365天,则这个角度就是0.9863°(360°/365)由于地球自转和公转方向相同,一天内,地球自身旋转转过的角度事实上超过了360°。

利用平行线的“内错角相等”原理,我们可以算出超过的角度正好是0.9863°,即一天自转了一周又0.9863°。

如此,每天多转0.9863°,一年365天累计多转了0.9863°×365≈360°,正好一周因此前面问题的答案是:一年365天,地球自转了366周。

是不是有点意外?实际上地球绕太阳公转一周多于365天,是365天5时48分46秒,所以一年中地球实际自转了366.2422周。

由于地球一天自转的角度和一周相差无几(不超过1°),人们通常称地球自转一周为一天,对日常生活几乎没有什么影响。

而在天文学上,为了区分这两者,将通常的一天称为一个太阳日,将地球自转一周称为一个恒星日,一个恒星日的时间是23时56分4.09秒

还没有评论,来说两句吧...