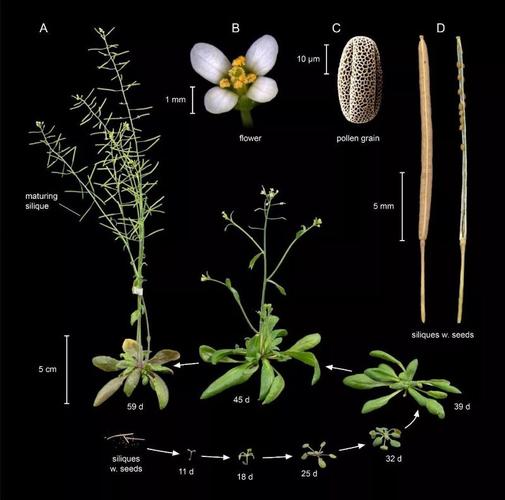

拟南芥由于具有以下的特点而成为研究有花植物的遗传、细胞、发育、分子生物学研究的模式植物。

拟南芥的优点是植株小(1个茶杯可种植好几棵)、每代时间短(从发芽到开花不超过6周)、结子多(每棵植物可产很多粒种子)、生活力强(用普通培养基就可作人工培养)。

拟南芥的基因组是目前已知植物基因组中最小的。

每个单倍染色体组(n=5)的总长只有7000万个碱基对,即只有小麦染色体组长的1/80,这就使克隆它的有关基因相对说来比较容易。

其整个基因组已于2000年由国际拟南芥菜基因组合作联盟联合完成,也是第一个被顺序分析的植物基因组。

拟南芥是自花受粉植物,基因高度纯合,用理化因素处理突变率很高,容易获得各种代谢功能的缺陷型。例如用含杀草剂的培养基来筛选,一般获得抗杀草剂的突变率是1/100000。

由于有上述这些优点,所以拟南芥是进行遗传学研究的好材料,被科学家誉为“植物中的果蝇”。

1873年,亚历山大·布朗第一次用文献记录了拟南芥的突变体。

然而,直到1943年,拟南芥作为模式生物的潜能才有文献记录。

这个突变体现在称为AGAMOUS,而这个突变的基因也在1990年被克隆分离出来。

为什么用拟南芥做模式植物

拟南芥作为模式植物在生物学研究中有着十分重要的作用和极大的优势。

本文以Columbia野生型拟南芥为材料,用酶解法对拟南芥叶肉进行原生质体分离,用PEG介导的转化法将外源基因转化到原生质体中进行瞬时表达。

文章着重分析了影响拟南芥叶肉原生质体分离和转化的因素,最终确定了原生质体的最优分离条件,建立了以拟南芥叶肉原生质体为基础的瞬时表达体系。

主要实验结果如下:1.拟南芥叶肉原生质体分离的最优酶液组成及浓度。

用纤维素酶R-10、半纤维素酶、果胶酶、离析酶R-10、崩溃酶的不同酶类组合对拟南芥叶肉进行原生质体分离,结果发现,在CPW盐溶液中附加1.5%纤维素酶R-10及0.5%离析酶R-10时,分离效率最高,原生质体个数达到9.55×10~6/gFW,此时细胞碎片数量也最少。

2.最佳酶解条件。

分别对酶解时间、酶液PH等因素进行分析。

结果发现,酶PH为6.0,28℃黑暗条件酶解4h时,原生质体产量和活力最高(产量:11.42×10~6个/gFW,活力:90.2%)。

3.原生质体稳定性与活力测定。

选择甘露醇做为渗透压调节剂使原生质体细胞保持完态,用FDA染色法检测原生质体活力。

结果发现,拟南芥叶肉原生质体在0.4M甘露醇的渗透压环境中可以保持完态,此时破碎的细胞最少,原生质体活力最高,达到90.1%。

4.瞬时表达体系的建立。

选择内质网膜内嵌蛋白SIP及肌动蛋白相关蛋白ARP6进行研究。

通过RT-PCR扩增得到SIP(720bp)基因及ARP6(1200bp)基因,再将它们分别构建到瞬时表达载体pA7-YFP上,用PEG法将其转化入拟南芥叶肉原生质体进行表达。

分析了PEG浓度,质粒DNA含量,原生质体个数等因素对转化的影响。

结果发现,转化效率在一定范围内随PEG浓度及质粒DNA含量的升高而升高,当转化体系中PEG浓度为20%,质粒DNA含量为20μg,原生质体细胞数为2.5×10~4个时转化效率最高(69.37%)。

还没有评论,来说两句吧...