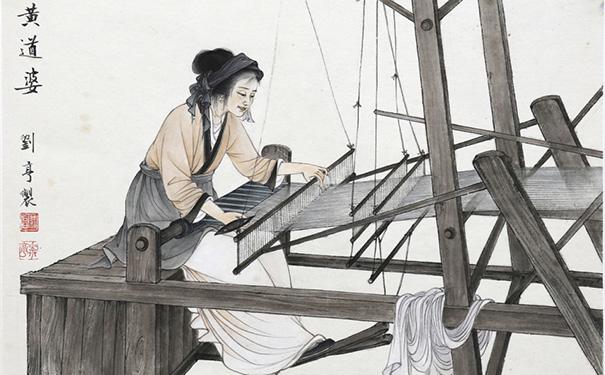

黄道婆是宋末元初的人。

黄道婆(1245年—1330年),又名黄婆、黄母,原松江府乌泥泾(今属上海市)人,宋末元初著名的棉纺织家、技术改革家。

幼时流落崖州(治所在今海南省三亚市崖城镇),居约40年,向黎族妇女学习棉纺织技艺并有改进,总结出“错纱、配色、综线、挈花”的织造技术。

元朝元贞年间,返回故乡,教乡人改进纺织工具,制造擀、弹、纺、织等专用机具,织成各种花纹的棉织品。

黄道婆对促进长江流域棉纺织业和棉花种植业的迅速发展起了重要作用,后人誉之为“衣被天下”的“女纺织技术家”。

卒后琼、沪两地乡民均立祠奉祀。

黄道婆传授纺织技术:

黄道婆返回故乡的时候,虽然上海植棉业和纺织业已经普及,但是纺织技术仍然很落后。为此她就致力于改革家乡落后的棉纺织生产工具,还毫无保留地把自己精湛的织造技术传授给身边的人。

黄道婆根据自己几十年丰富的纺织经验,和广大劳动人民一起,对当地落后的棉纺工具做了大量改革,创造了一整套的“擀、弹、纺、织”工具。

而且她还把从黎族人民那里学来的织造技术,结合自己的实践经验,总结成一套较先进的“错纱配色、综线挈花”等织造技术。黄道婆去世后,松江一带就成为全国的棉织业中心,历经几百年之久而不衰。

黄道婆棉纺织技术是哪个民族

黎族黄道婆又称黄婆,生于南宋末年淳佑年间,约1245年,松江府乌泥泾镇(今上海徐汇区东湾村)人。

黄道婆出身于贫苦农民家庭,在生活的重压下,十二三岁就被卖给人家当童养媳。

白天她下地干活,晚上她纺织布到深夜,还要遭受公婆、丈夫的非人虐待。

沉重的苦难摧残着她,也磨炼了她,有一次,黄道婆被公婆、丈夫一顿毒打后,又被关在柴房不准吃饭,也不准睡觉。

她再也忍受不住这种非人的折磨,决心逃出去另寻生路。

半夜,她在房顶上掏洞逃了出来,躲在一条停泊在黄浦江边的海船上。

后来就随船到了海南岛的崖州,即现在的海南崖县。

在封建社会,一个从未出过远门的年轻妇女只身流落异乡,人生地疏,无依无靠,面临的困难可想而知。

但是淳朴热情的黎族同胞十分同情黄道婆的不幸遭遇,接受了她,让她有了安身之所,并且在共同的劳动生活中,还把他们的纺织技术毫无保留地传授给她。

当时黎族人民生产的黎单、黎饰、鞍塔闻名内外,棉纺织技术比较先进,黄道婆聪明勤奋,虚心向黎族同胞学习纺织技术,并且融合黎汉两族人民的纺织技术的长处,逐浙成为一个出色的纺织能手,在当地大受欢迎,和黎族人民结下了深厚的情谊。

在黎族地区生活了将近三十年。

但是,黄道婆始终怀念自己的故乡。

在元朝元贞年间,约1295年,她从崖州返回故乡,回到了乌泥泾。

黄道婆重返故乡时,植棉业已经在长江流域大大普及,但纺织技术仍然很落后。

她回来后,就致力于改革家乡落后的棉纺织生产工具,她根据自己几十年丰富的纺织经验,毫无保留地把自己精湛的织造技术传授给故乡人民。

一边教家乡妇女学会黎族的棉纺织技术,一边又着手改革出一套赶、弹、纺、织的工具:去籽搅车,弹棉椎弓,三锭脚踏纺纱车……。

虽然她回乡几年后就离开了人世,但她的辛勤劳动对推动当地棉纺织业的迅速发展。

在纺纱工艺上黄道婆更创造了新式纺车。

当时淞江一带用报答都是旧式单锭手摇纺车,功效很低,要三四个人纺纱才能供上一架织布机的需要。

黄道婆就跟木工师博一起,经过反复试验,把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车,使纺纱效率一下子提高了两三倍,而且操作也很省力。

因此这种新式纺车很容易被大家接受,在淞江一带很快地推广开来。

黄道婆除了在改革棉纺工具方面做出重要贡献以外,她还把从黎族人民那里学来的织造技术,结合自己的实践经验,总结成一套比较先进的“错纱、配色、综线、絜花”等织造技术、热心向人们传授。

因此,当时乌泥泾出产的被、褥、带、帨等棉织物,上有折枝、团凤、棋局、字样等各种美丽的图案,鲜艳如画。

一时"乌泥泾被"不胫而走,附近上海、太仓等地竞相仿效。

这些纺织品远销各地,很受欢迎,很快淞江一带就成为全国的棉织业中心,历几百年久而不衰。

16世纪初,当地农民织出的布,一天就有上万匹。

18世纪乃至19世纪,淞江布更远销欧美,获得了很高声誉。

当时称淞江布匹“衣被天下”,这伟大的成就其中当然凝聚了黄道婆的大量心血。

还没有评论,来说两句吧...