1、核裂变:例如核电厂的铀裂变,热中子轰击铀原子会放出2到4个中子,中子再去撞击其它铀原子,从而形成链式反应而自发裂变。

撞击时除放出中子还会放出热,如果温度太高,反应炉会熔掉,而演变成反应炉熔毁造成严重灾害,因此通常会放控制棒(中子吸收体)去吸收中子以降低分裂速度。

2、核聚变:太阳就是靠核聚变反应来给太阳系带来光和热;人类已经可以实现不受控制的核聚变,如氢弹的爆炸。

太阳能、原子弹是核裂变。

裂变释放能量是与原子核中质量-能量的储存方式有关。

从最重的元素一直到铁,能量储存效率基本上是连续变化的,所以,重核能够分裂为较轻核(到铁为止)的任何过程在能量关系上都是有利的。

如果较重元素的核能够分裂并形成较轻的核,就会有能量释放出来。

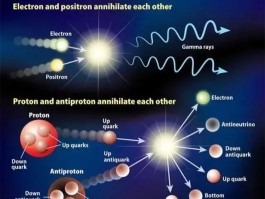

核聚变中轻原子核(例如氘和氚)结合成较重原子核(例如氦)时放出巨大能量。因为化学是在分子、原子层次上研究物质性质,组成,结构与变化规律的科学,而核聚变是发生在原子核层面上的,所以核聚变不属于化学变化。

控制棒吸收中子会饱和吗

那么,核反应堆是怎样调节其反应速度,以满足核潜艇等运动时快时慢要求的呢?

根据核反应堆的工作原理,如果改变堆内的中子数和中子密度,就可以改变核反应的剧烈程度,从而改变核反应堆的功率。核潜艇是用控制棒和化学控制两条途径来控制核反应堆反应速度的,从而使核潜艇做到快慢自如。

按照这一原理问题就简单了,若想使核反应堆停堆,只需将控制棒完全插入堆芯中即可。

这样,由于控制棒吸收了大量中子,堆芯就会由于中子数量不足而使裂变反应难以为继,核反应自然就会减弱或停止运行了。

同时,为了防止核反应堆发生爆炸,核潜艇的控制棒在紧急情况下能够迅速插入堆芯底部,使核反应堆停堆,此情景在许多电影“大片”中都有演示。

例如,当冷却系统出现问题后,堆芯的温度就会由于不能迅速冷却而升高,这样,就很可能使核反应堆熔化,甚至爆炸。

为此,核潜艇反应堆舱内设有温控系统,当反应堆冷却剂的温度超过允许值时,温控系统将信号传给控制棒驱动机构,控制棒便会在几秒钟内迅速插入堆芯底部,使核反应堆停堆。

停堆后的核反应堆逐渐冷却,自然就不会发生爆炸了。

注意这里的爆炸是由于堆芯温度过高,锆包壳在高温高压的环境下会与水反应生成氢气,故这里的爆炸是氢气爆炸而不是链式反应的核爆炸。

还没有评论,来说两句吧...