电磁场:电与磁的交响乐

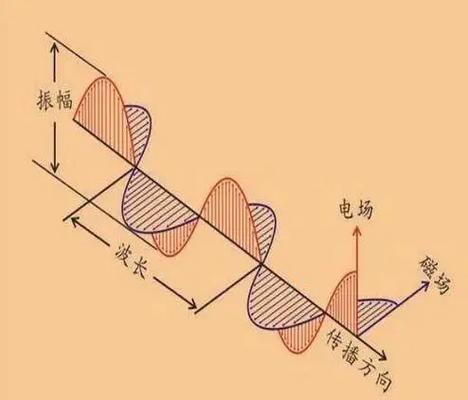

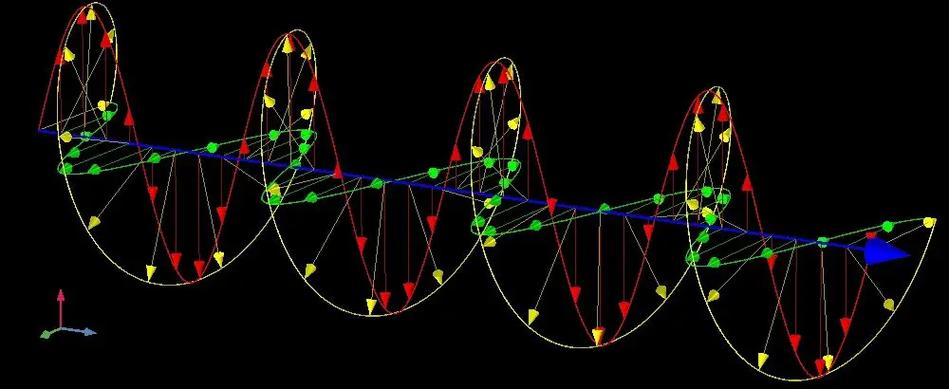

电磁场,是电场与磁场相互依存、和谐共舞的神秘领域,它们彼此紧密相连,如同演奏家手中的两个旋律线,共同编织出动态的乐章。(电场与磁场的内在联系是电磁场的基础)。

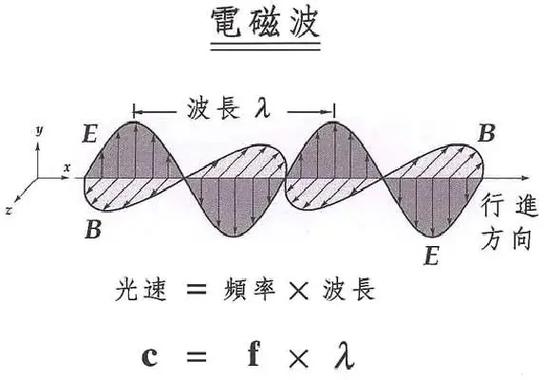

当电场随时间的流转而变化,它唤起了磁场的应和,反之亦然,这是电磁场的核心法则——因果律,它们以光速共享舞池,共同催生出(电磁波,时间的魔法使者)。

无论是带电粒子的加速运动,还是电流的强度波动,都是电磁场的催化剂,它们以波的形式,满载能量与动量,证明电磁场是物质世界不可或缺的参与者。(电磁波的诞生源于电磁场的动态变化)。

麦克斯韦的方程组就像指挥棒,精准地描绘出电磁场的特性、运动规律,它是理解这一复杂交响乐的关键乐谱。(麦克斯韦方程组揭示电磁场的奥秘)。

低频振荡中,磁电互换的节奏缓慢,能量大多回归原路,没有形成辐射;(低频下,能量的循环主导)。

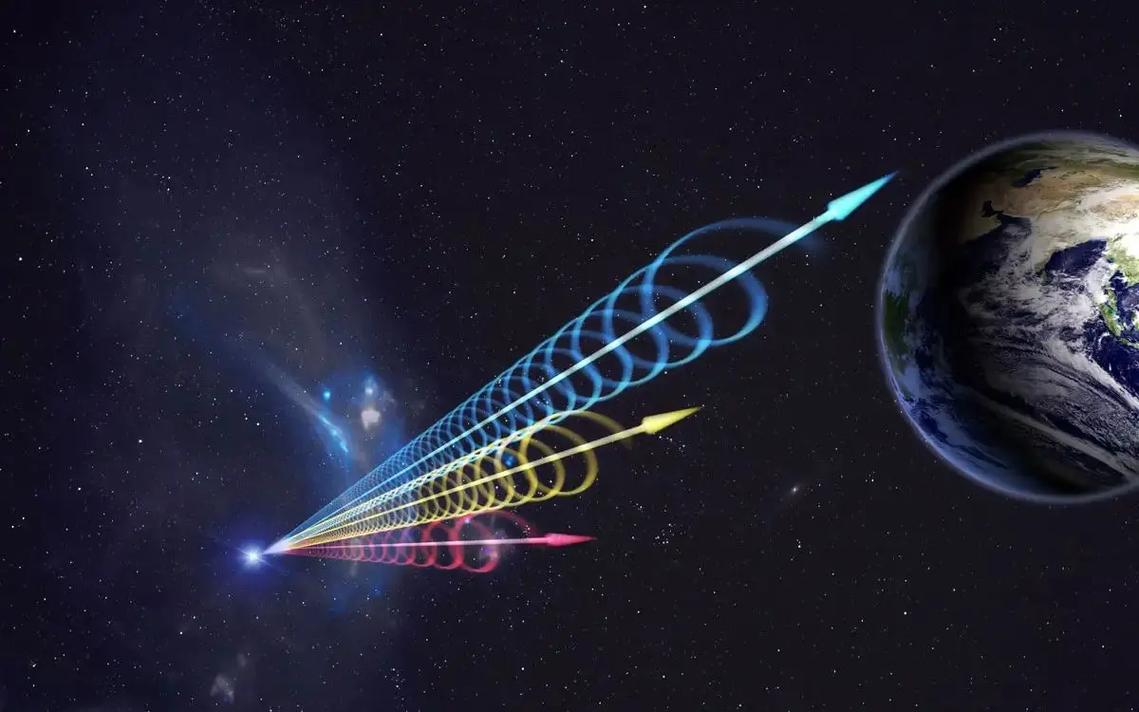

然而,当频率提升,磁电互变愈发迅猛,能量不再局限于局部,而是以电磁波的形式飞速传播,突破了空间的界限。(高频振荡,能量的辐射释放)。

这就是电磁场与电磁波的精彩故事,它们在科学的舞台上翩翩起舞,为我们的生活带来无尽的启示。(科学的瑰宝,生活的启示者)。

愿这段分享如同一道光,照亮你们对电磁学的理解之路。

电磁波的产生传播与应用实验报告

1831年,英国人法拉第发现了电磁感应现象。

在这一发现的基础上,苏格兰人麦克斯韦预测了电磁波的存在。

随后的研究发现,在交流电的周围存在着电磁场,电磁场的能量以“电磁波”的形式向周围空间传播,这个过程就是所谓的“电磁辐射”。

电磁辐射的来源有很多,一般来说有天然型电磁辐射和人工型电磁辐射。

天然型电磁辐射是自然界自发产生的,如雷电、太阳黑子活动、地震和火山喷发等都可以产生电磁辐射。

天然型电磁辐射自地球产生时就已存在,人类在漫长的进化过程中已经适应自然界产生的这种天然电磁辐射,通常情况下天然型电磁辐射都在一定的安全阈值内,人类有一定适应性。

人工型电磁辐射主要是人类生产活动过程中产生的电磁辐射。

进入电气化时代之后,出于生产生活的需要,大量的电器被制造出来,环境中的电磁辐射主要变为以人工辐射为主。

现今社会中的雷达系统、电视和广播发射系统、射频感应及介质加热设备、射频及微波医疗设备、各种电加工设备、通信发射台站、卫星地球通信站、大型电力发电站、输变电设备、办公自动化设备、高压输电线、地铁列车、电气火车以及微波炉、收音机、电视机、手机、电脑和WIFI路由器等都可以产生不同形式、不同频率、不同强度的电磁辐射。

电磁辐射不同于其他能量形式的转变,它是一种看不见、摸不着的磁场。

既然电磁辐射是一种能量的传播,那么其能量应该有大有小。

依据量子学的观点,电磁辐射是由光电子组成的,其能量取决于频率。

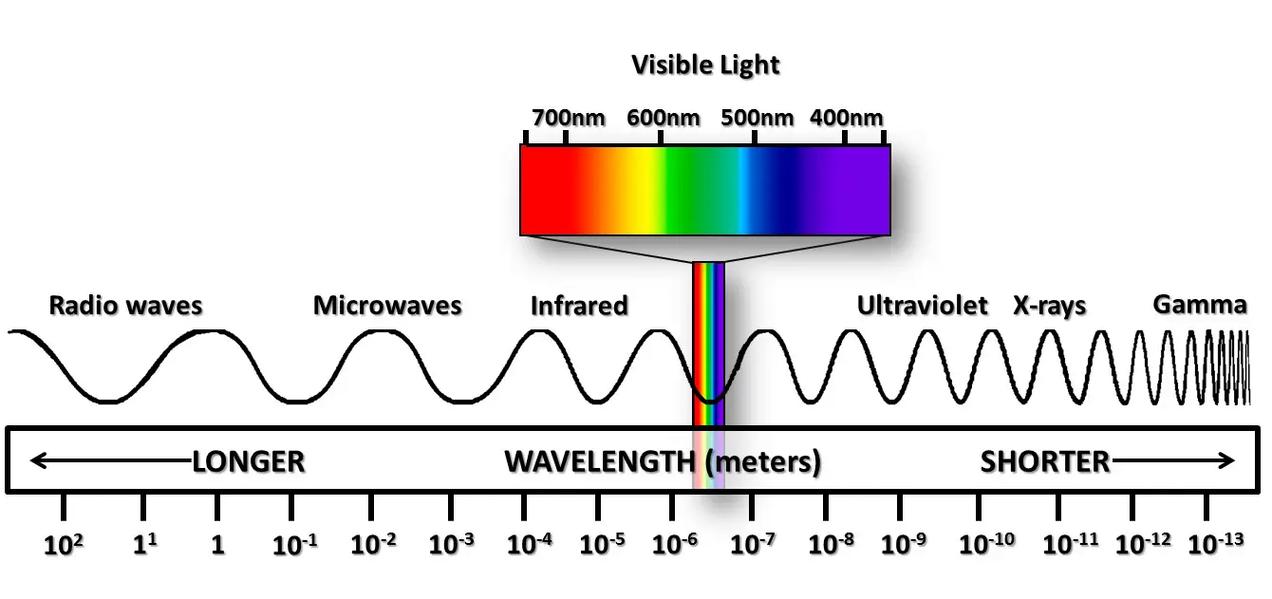

一般来说,频率越大,波长越小,电磁辐射强度越大;频率越小,波长越大,电磁强度越小。

电磁波按频率分为:长波、中波、短波、超短波和微波。一般来讲,长波对人体的影响较弱,波长越短频率越高,对人体影响越大,微波的影响最为突出。

当电磁辐射的强度超过人体或环境所能承受的限度时,就会造成电磁辐射的污染。

电磁辐射污染是指电磁辐射的强度超出了本底值,超过了生物体或电器设备的容许的最大限度,对生物体的健康造成影响,对电器设备正常工作造成影响。

电磁辐射污染与电磁波的特性、功率、密度以及频率等有很大关系。

天然型电磁辐射污染影响小,因为这是自然的选择最后达到一种和谐共生关系,而人工型电磁辐射造成的污染对环境影响大。

人们常说的电磁辐射污染主要指人工型电磁辐射,人工型电磁辐射污染会造成生物体身体的不适,会对电器设备正常使用造成影响,是要特别防范的一种电磁辐射。

几十年来,国内外媒体对电磁辐射有害的报道一直未断过,。

瑞典等北欧三国的一项研究报告显示,长期受到2mG以上的电磁辐射影响,罹患白血病的机会是正常人的2.1倍,罹患脑肿瘤的机会是正常人的1.5倍,其它疾病发病机率也明显增加。

世界卫生组织的一份调查报告显示,电磁辐射是心血管疾病、糖尿病、癌变的主要诱因之一,可对人体生殖系统、神经系统和免疫系统造成直接伤害,可使男性性功能下降,女性内分泌紊乱、月经失调。

长期处于高电磁辐射的环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变,影响人体的循环系统、免疫、激素分泌、生殖和代谢功能,严重的还会诱发癌症以及糖尿病、遗传性疾病等病症。

装有心脏起搏器的病人处于高电磁辐射的环境中,会影响心脏起搏器的正常使用。

更严重的是,高强度的电磁波辐射对胎儿也有相当程度的不良影响。

电磁辐射主要通过热效应、非热效应和累积效应对生物体产生影响:

(一)热效应

人体70%以上是水,水分子受到电磁辐射后相互磨擦,引起机体升温。

热效应是指电磁辐射发射的电磁波透过生物体表层对生物体内组织进行”加热”,由于生物体内没有对这一“加热”效应的应对措施,缺少相应的散热机理,导致生物体内组织受损,严重会影响机体的正常功能。

这一效应主要受高频电磁辐射影响,作用在生物体内,在辐射不严重时不易从机体外表看出,而当辐射严重,可以从机体看出时,生物体已严重受损。

(二)非热效应

人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁场的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场发生紊乱。

人体反复受到电磁辐射后,中枢神经系统、免疫系统、内分泌系统、生殖系统及其它方面的功能发生变化。

常见的可能导致的疾病有婴幼儿畸形、肿瘤和白血病等。

非热效应主要受低频电磁辐射影响,一般可以分为物理非热效应和化学非热效应,其中化学非热效应对生物体的危害极其严重。

(三)累积效应

热效应和非热效应作用于人体后,对人体的伤害尚未来得及自我修复之前,再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久之会成为永久性病变。

需要说明的是,国内外有关专家学者对电磁辐射生物学效应的研究已长达半个世纪之久。

但由于研究的目的、方法、条件(接触电磁辐射源的距离、时间、生物模型等不同)等因素不同,其研究结果和观点也不尽一致,有时甚至是截然相反。

我们通常所说的电磁辐射的波段指的是从超长波到微波这个波段的电磁波,也是主流电器能够发出的主要波段。

1、不要把家用电器摆放得过于集中,以免使自己暴露在超剂量辐射的空间。特别是一些易产生电磁波的家用电器,如收音机、电视机、电脑、冰箱等更不宜集中摆放在卧室里。

2、应尽量避免在发射天线的直射区域长时间逗留。

3、各种家用电器、办公设备、手机等都应尽量避免长时间使用,同时尽量避免多种办公设备和家用电器同时启用。

4、使用电器时,人体与电器应保持一定的安全距离。

离电器越远,受电磁波侵害越小。

如人与彩电的距离应在3至4米,与日光灯管距离应在2至3米,与微波炉的距离至少1米。

手机接通瞬间释放的电磁辐射最大,在使用时应尽量使头部与手机天线的距离远一些,最好使用分离耳机和话筒接听电话。

电热毯对孕妇、儿童、老人的损害最大,应慎用。

5、有条件的单位和个人可配备防辐射装置,如:防辐射服装,防辐射屏,防辐射窗帘,防辐射玻璃等,将电磁辐射最大限度地阻挡在身体之外。

随着电磁技术的发展,人类的生活也因此发生了深刻的变化,电磁技术给生活带来便捷的同时也带来了威胁。

如何利用好电磁技术,防护电磁辐射污染已变得愈发重要。

国家应不断完善电磁辐射相关标准,加强监管,相关单位要对电磁辐射予以重视,加强宣传教育,让民众了解电磁辐射的基本原理,掌握相关防护知识,避免电磁辐射伤害。

电磁辐射可引起人体不适甚至可能对人体产生严重的危害,但并不意味着只要有电磁辐射就会大祸临头。

文章开头我们说过,在当今社会,我们每个人都生活在电磁辐射之中。

电磁辐射作为一种物理现象,一直在大自然中存在着。

从人体机能来看,只有当辐射超量时,才会对身体造成侵害。

日常生活中必要的“防辐射”知识不可缺少,但大可不必对电磁辐射产生恐惧心理。

辐射这个词,听起来很危险,不过,辐射的真正意思,在很大程度上被曲解夸大了,它其实只是“向四周发散”的意思,所以,电磁波才被称为电磁辐射,因为它们是从带电粒子中“辐射”出来的。

在电磁波谱中,根据波长从长到短可分为无线电波、微波、红外线、可见光(红橙黄绿蓝靛紫)、紫外线、X射线、伽马射线。

不同的电磁波有着不同的辐射方式,而且,我们在日常生活中接触到的大部分电磁波辐射强度并不大。

绝大多数辐射其实并不会伤害人体,不需要担心。真正有致癌风险的,是一类特别的辐射,叫“电离辐射”。

根据能量高低,辐射可以分为两大类:电离辐射和非电离辐射。电离辐射能量较高,可以直接破坏DNA,造成基因突变,因此是致癌风险,而非电离辐射能量低,不足以破坏DNA,因此理论上没有致癌风险。

非电离辐射能量都不高,无法对细胞和DNA造成直接影响,理论上不会致癌。而且科学家其实已经做了很多研究,结论都很明确,接触这些辐射,并不会增加患癌概率。

2011年,国际癌症研究机构把电磁辐射(手机信号)归到了“可能致癌物”一类,引起了很多人的恐慌。网上一些文章都说,长期打手机可能引发脑瘤。

真相到底是什么样的呢?

不用恐慌。

首先,“可能致癌物”并不代表它致癌,其实准确意思是“有人说它可能致癌,但目前还证明不了,值得继续关注”。

国际癌症研究机构的“可能致癌物”里包罗万象,甚至还有咖啡。

手机咋就落入“可能致癌物”的坑里了呢?

主要是因为瑞典的一项研究:如果每天用手机通话超过半小时,坚持10年以上,那这个人比不用手机的人得神经胶质瘤(脑瘤的一个亚种)的概率稍高一点(从0.005%增高到0.016%)。

科学界对这个研究,其实有很多争议,主要是因为它试验设计不严谨。比如,它的数据来源并非客观记录,而是靠每个人自己填表汇报。但问题是,大家真能准确记得自己过去10年每天用多久手机么?

虽然很多科学家不买账,但数据毕竟放在那里,国际癌症研究机构为了保险,就给手机安了个“可能致癌物”的头衔,意思就说:“信则有,不信则无,等以后有了更多数据再说吧。”。

后来,世界卫生组织和国际非电离辐射防护委员会都作了深入的研究,没有证据能够证明,非电离辐射对人体健康的实质危害,除了热。

所谓的神经衰弱等症状,多是心理作用而已。

长期的动物实验也侧证,把动物置于电磁辐射高于通信基站周边的环境里,也并未发现对其有任何影响。

当然,科学并不完备,我们只是站在现在的认识水平上,断定非电离辐射没有除发热之外的其它影响。说不定以后真发现了有其他潜在危害也未可知,但至少,目前还没有科学依据,包括理论依据和实践依据。

关于电磁辐射对人是否有害的争论从来没有停止过,比较可信的说法是强烈的辐射对人体有害,因而一般的强度的电磁辐射也应该对人体健康有影响,但是多少的强度才是影响健康的标准,科学界一直没有定论,国际上为了防患于未然,强制性地制定了这个标准。

我国的电磁辐射安全标准是:8微瓦/平方厘米,市场上售卖的电器都需要遵守这个标准,因而不必太过担心辐射的问题。

那么我们常见的家用电器电磁辐射的强度分别是怎样的呢?需要注意的是不同规格和品牌的同种电器,它们的辐射强度也不一样,另外同样程度的辐射对不同的人群危害也不一样,通常孕妇和胎儿更为脆弱,最容易受到影响,因而仍然需要注意避免电磁辐射。

《舌尖上的安全》(第1—5期导读)

《舌尖上的安全》(第6—10期导读)

《舌尖上的安全》(第11—15期导读)

《舌尖上的安全》(第16——20期导读)

肿瘤免疫治疗的故事(第1-5期导读)

肿瘤免疫治疗的故事(第6-10期导读)

肿瘤免疫治疗的故事(第11-15期导读)

《2019年诺贝尔生理学或医学奖专题》导读(7篇深度解读文章)。

《2020年诺贝尔生理学或医学奖全方位博览》(第1-10期导读)。

《2021年诺贝尔生理学或医学奖专题》导读(13篇重磅文章在此!)。

深度解读科幻大片背后的科学元素(导读)

还没有评论,来说两句吧...