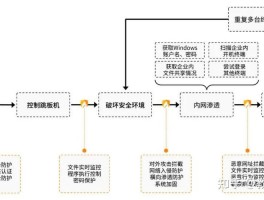

内部审计工作流程与方法是确保组织合规、高效运行的关键。

内部审计的起点在于立项与授权。

立项阶段,需明确具体的审计项目,确保审计工作的针对性与有效性。

授权则是对已确定项目进行实施前的审慎审批,确保审计过程符合组织政策与法规要求。

在审计准备阶段,针对已确定的审计事项,组织应开始进行详细的准备工作,包括审计计划的制定,确保审计工作的系统性和科学性。

初步调查环节,通过开设审计座谈、实地考察等多种方式,收集审计所需信息,为后续审计工作提供全面、准确的数据支撑。

分析性程序及符合性测试阶段,依据业务数据进行计算与分析,评估组织业务流程的合规性与效率,确保内部运营符合既定标准。

实质性测试及详细审查环节,基于初步评价结果,运用科学审计技术,对业务流程进行深入审查,挖掘潜在风险与优化点。

审计发现与建议阶段,通过对审计数据分析与评价,形成审计发现,同时提出针对性建议,促进组织改进与优化。

出具审计报告,将审计过程、发现与建议以书面形式呈现,为决策者提供关键信息与参考依据。

后续审计环节,定期或不定期对审计结果进行跟踪与评估,确保改进措施得到有效执行,促进组织持续改进。

审计评价阶段,对审计工作进行自我评估,确保审计流程的效率与质量,为后续审计工作提供经验与教训。

最后,归档审计档案,确保审计过程的完整记录与资料保存,为未来审计工作提供参考与支持。

内部审计的方法和程序

内部审计的七个流程如下:

1、审计立项与授权,立项是指确定具体的内部审计项目;授权,是对已立项的审计项目进行实施前授权。

2、审计准备,确定内部审计事项后开始审计准备工作,制订审计计划。

3、初步调查,开设审计座谈、实地考察等调查工作。

4、分析性程序及符合性测试,根据有关业务数据进行计算及分析。

5、实质性测试及详细审查,在初步评价基础上,运用适当技术详细审查。

6、审计发现和审计建议,对审计数据分析与评价形成审计发现,并提出适当的审计建议。

7、出具审计报告。后续审计。审计评价。归档审计档案。

内部审计

是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。

内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。

内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代审计的一大特色。

健全的内部审计制度,可为外部审计提供可信赖的资料,减少外部审计的工作量。

在中国,内部审计不仅是部门、单位内部经济管理的重要组成部分,而且作为国家审计的基础,被纳入审计监督体系。

审计定义

在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。

它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。

2003年6月,中国内部审计协会发布《内部审计准则》,做出定义:“内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。

内部审计和国家审计(政府审计)、社会审计(事务所审计、独立审计)并列为三大类审计。

还没有评论,来说两句吧...