DNA复制中的“五撇到三撇”其实是指DNA分子在复制过程中链的方向性。

DNA的基本结构是由3,5磷酸二酯键连接的,这种连接方式决定了DNA链的方向性。

具体来说,DNA链的一端通常带有-OH(羟基)基团,被称为5'端,而另一端则带有-P(磷酸)基团,即3'端。

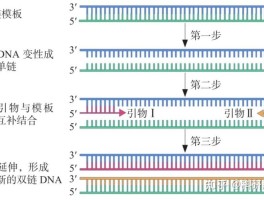

复制过程以一个特定的RNA引物为起点,DNA聚合酶沿着5'→3'的方向引导新链的形成。

在这个过程中,模板链是3'→5'方向,新合成的子链,即前导链,也沿着5'→3'的方向连续复制,以遵循碱基互补配对的原则。

每一个新的核苷酸通过其5'位磷酸与前一个核苷酸的3'-OH相连,形成稳定的3',5'磷酸二酯键,形成一条无分支的DNA链。

值得注意的是,DNA复制并非全链同步进行,而是存在半不连续性。

因为DNA聚合酶的活性限制,只能沿5'→3'方向合成,所以一条链可以连续复制,而另一条链(称为滞后链)则是不连续的,需要经过几个片段的合成,因为滞后链的3'端无法直接作为合成起点。

这样,滞后链会在复制叉处形成一些小的片段,由DNA连接酶负责连接,形成完整的新链。

这些知识来自于百度百科对DNA结构与功能以及DNA复制的详细介绍,为我们理解DNA复制机制提供了基础。

dna聚合酶从3端还是5端开始合成

在DNA复制过程中,为什么选择使用RNA作为引物而非DNA呢?这个问题涉及DNA合成的原理和过程。

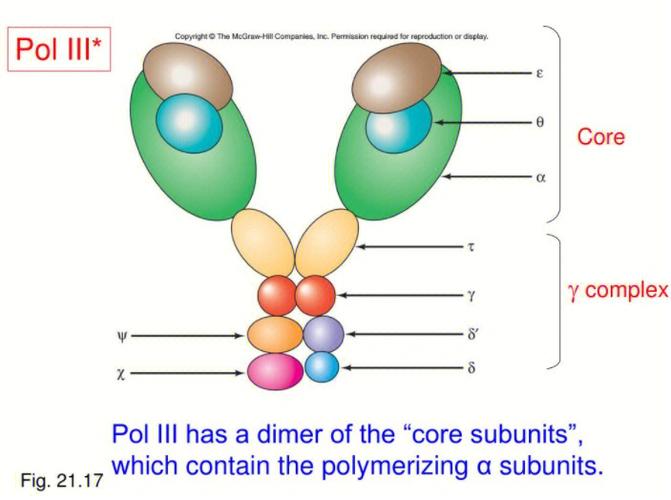

首先,DNA聚合酶III作为主要的DNA复制酶,其工作方式要求它从5'端向3'端合成DNA链。

然而,DNA聚合酶III无法直接连接两个游离的核苷酸,这就需要引物提供3'羟基末端,以便酶催化核苷酸聚合。

因此,RNA引物在提供这一必要条件方面发挥了关键作用。

在DNA复制起始阶段,由DnaA、DnaB、DnaC等蛋白质组成的复合物负责识别复制起点,形成起始复合物,促进DNA解链。

DnaB蛋白具有解旋酶活性,协助解链过程。

DnaG蛋白催化合成RNA引物,为DNA合成提供起始点。

在DNA延长过程中,原核生物中的DNA聚合酶III沿5'到3'方向合成DNA链。

前导链合成一次引物后,聚合酶即可继续延长。

而后随链则需要多次引物合成,形成冈崎片段,再由DNA聚合酶III填补空隙并最终连接成完整的DNA链。

在终止阶段,RNA引物由DNA聚合酶I水解去除,同时填补空隙。在真核生物中,RNA引物由特定的酶系统处理,DNA聚合酶ε填补缺口,DNA连接酶I将冈崎片段连接起来。

对于DNA复制过程中出现的空隙填补问题,新链上提供的3'末端由DNA自身提供,确保复制过程顺利进行。

在原核生物中,环形DNA结构允许末尾DNA充当起始端的引物。

然而,真核生物中存在这个问题,生物体通过端粒修复机制解决。

综上所述,选择RNA作为DNA复制的引物,是基于DNA复制过程的特定需求,如提供3'羟基末端、保障复制方向性、以及填补合成过程中的空隙等。

这一策略确保了DNA复制的准确性和高效性,是生物学中精妙设计的一部分。

还没有评论,来说两句吧...