当航天员置身毫无生机的太空,太空舱就是他赖以生存的整个世界。

在那狭小的空间中,他所拥有的食物、氧气和水都是极为有限的。

随着人类探索太空的脚步不断迈进,太空航程不断延长,逐渐需要以年为单位来计量。

传统的携带式和物理化学再生式生命保障系统,似乎已经难以支持更加长时间、远距离的太空任务。

所以,在太空这无垠的“生命荒漠”上,我们该如何打造一片生生不息的绿洲?

目前最可靠的答案是:生物循环再生。

循环让有限的资源可以得到近乎无限的利用,正如地球上相对稀薄的氧气因物质循环的存在,四亿年中持续滋养着万物生长,倘若在太空舱中打造一个动态平衡的生命循环系统,它将在更加漫长的太空飞行中稳定保障航天员的生存需求。

生物再生生命保障系统(BLSS)是载人深空探测的十大关键技术之一,由于其较高的复杂度与难度,亟需深入系统开展研究。

在我国载人深空探测的战略背景下,北京航空航天大学的刘红教授带领团队建立了“月宫一号”空间基地生物再生生命保障系统地基综合实验装置。

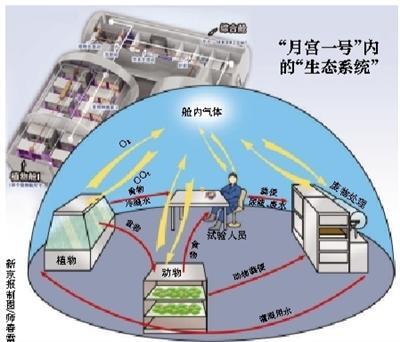

这是一个植物、动物、微生物共存的人工闭合生态系统,实验期间与外界隔绝物质交换,而是在系统内循环再生航天员太空生活所必需的食物、氧气和水,为航天员提供类似地球生物圈的生命保障。

这种继携带式、物化再生式生命保障系统之后的第三代生命保障系统,具有包括但不限于以下3个显著优势。

首先,它能够保证人类在特殊环境下的密闭空间内长期自给自足,而不用一次性携带所需的全部食物、水和氧气。

目前,“月宫一号”已经成功进行了两次大型实验。

一次是2014年1—5月的“月宫105”实验——这是我国首次长期高闭合度集成实验。

3名志愿者在基地的密闭环境中生活105天,期间自行栽培并食用5种粮食(小麦、大豆等)、15种蔬菜(菠菜、黄瓜、油麦菜等)和1种水果(草莓),饲养黄粉虫以提供一部分动物食物,培养微生物来降解生活垃圾并用作肥料。

另一次是2017—2018年进行的“月宫365”实验,志愿者种植了35种作物,实现了蔬菜、水果和粮食的自给自足,培养并食用了黄粉虫、蘑菇,用微生物循环再生利用有机废物,创造了4名志愿者在密闭空间生活370天的纪录,成为世界上时间最长、闭合度最高的生物再生生命保障系统集成实验。

两次实验的成果表明,生物再生生命循环系统具备对航天员提供长期生命保障的潜力。

刘红教授给北航附小的学生进行科普讲解

其次,生物再生生命循环系统为人类提供了更加新鲜的食物来源。

人类早期探索太空,包括我国神舟系列飞船,通常需要一次性携带全部食物。

因此,食物必须具备质量轻、体积小、保质期长等特征,航天员只能吃罐头或者用“挤牙膏”的方式吃各类压缩食品,其口味和新鲜程度均无法保障。

后来出现了复水食品,即通过加水使食物恢复原本状态,一定程度上提升了航天食品的口感;继而又出现太空厨房,冷冻冷藏食品进入太空舱,航天员可以自行加热储藏的食物……随后,保鲜技术的提升带来了更加丰富可口的自然型食物,即未经处理的较为新鲜的食物。

但随着更加漫长的太空任务的到来,为航天员提供源源不断的新鲜食物来源逐渐成为重中之重。

“月宫一号”中包含两个58平方米左右、三层立体栽培的植物舱和一个42平方米的综合舱,其中囊括了植物栽培系统和动物饲养系统。

相信,未来更加复杂精密的四生物链环系统,将模拟更加真实的“生物圈”,达到更长时间的生态平衡与生命保障。

国际上也有类似于“月宫一号”的生物再生生命保障系统,例如俄罗斯的BIOS-3系统和美国的月球-火星生命保障测试系统(LMLSTP)。

在实验中总结出的BLSS的系统理论,包括但不限于:空间环境对生物和人工生态系统的影响、人工生态系统中的物质循环和能量流动以及生物单元之间的关系。

同时,在“月宫一号”的实验中,还有机加入了航天员心理状态方面的调节研究,为封闭隔离造成的心理影响以及乘员之间互动的研究提供了极高价值的参考数据。

BBLS的发展路线分为地基和天基两方面研究。

构建地基BLSS综合实验系统、完成地基长期有人密闭生存实验,对于BLSS的发展具有里程碑意义,标志着具有在地面环境下密闭空间生物循环再生保障人员长期生存的技术能力。

为了进行空间应用,刘红教授团队的研究工作重点正在从地基实验转到天基实验,希望通过空间站、月球/火星探测器的科学载荷实验,获取矫正参数和模型,从而将地面环境下大型系统实验研究取得的技术参数矫正,最终达到BLSS在轨道站和月球、火星等星球基地的空间应用。

采编|厉海川、倪妮

受访专家刘红

排版萝卜娟

审核|六朵苍翼蝴蝶淡定珠子

期刊旨在以创新的理念、科普的思维传递有价值的科技内容,激发创新潜能,服务广大科技工作者和科学传播工作者的信息采撷需求,推动跨界科研创新和科学传播发展。

本刊诚挚征稿,来稿可以科技信息、科技人物、科技产品、科学事件、科研成果为切入点进行介绍,可以科学传播的实践经验为内核展开论述,也可着眼科学传播研究进行探讨与辨析。

月宫一号中的植物为该生态系统提供的物质有

“月宫365”计划要做什么?

“月宫一号”在2014年5月20日第一次成功完了我国首次长期多人密闭实验。

据《人民日报海外版》报道,在实验中,“月宫一号”的总闭合度达到了97%,三位志愿者依靠系统循环供给的氧气和水在这个“微型生物圈”内生活了105天。

除了实验前储备的小部分熟食,志愿者的其他食物都是在循环系统中获得的。

“月宫365”计划是在第一次实验的基础上,进行更长时间和更高闭合度的多人次生物再生生命保障系统综合实验。

据《科技日报》报道,在同类型实验中,我国的这次实验是世界上时间最长、闭合度最高的人工生态系统实验。

“月宫一号”总设计师刘红表示,在进行了第一次的闭合实验后,团队根据实验观察的结果和实验人员反馈的问题对“月宫一号”的软硬件进行了调整和升级,这次的“月宫365”计划希望在增加一人的基础上将“月宫一号”的生态系统闭合度提高到98%(闭合度的提高就意味着离完全实现舱内的自给自足更近一步)。

刘红在接受《人民日报》采访时表示,“月宫365”计划的目的是为了明晰在不同代谢水平的乘员组合变换、超高负荷冲击、遭遇停电故障等的情况下,生物再生生命保障系统的抗变换性,进一步验证和完善系统长期稳定运行的调控技术,并研究该生物系统可靠性的评价方法。

“月宫一号”是什么样的?

据《安徽日报》报道,“月宫一号”实际上是由1个综合舱和2个植物舱组成的一个“微型生物圈”,它的总面积为160平方米,总体积为500立方米。

其中,综合舱中有人员起居间、人员交流工作间、洗漱间、废物处理间以及昆虫间,主要是用于实验人员日常的生活、工作以及动物的养殖;而植物舱则主要用于不同植物的栽培和筛选,里面种有粮食作物、蔬菜和水果,实验人员可以通过控制植物间的环境条件来满足不同植物的生长需求。

这次的实验是我国对生物再生生命保障技术的进一步发展和探究,能够为我国未来航天计划的实施提供更加可靠的理论和更加先进的技术支持,对于我国航天梦的实现具有重要意义。

还没有评论,来说两句吧...