带正电。

苯胺应该是pKb。

酸常数是Ka,碱常数是Kb。

苯胺(C₆H₅NH₂)的pKa指的是其共轭酸(C₆H₅NH₃+)的电离程度。

C₆H₅NH₃+<==>C₆H₅NH₂+H+。

pH=pKa+lg[C₆H₅NH₂]/[C₆H₅NH₃+]。

lg[C₆H₅NH₂]/[C₆H₅NH₃+]=pH-pKa>0。

作为一个平衡常数,酸度系数Ka是以反应物与化合物,更准确的应是质子化状态(AH)与脱质子化状态(A)的自由能差ΔG°来计算。

分子的相互作用偏向脱质子化状态时会提升Ka值(因[A]与[AH]的比增加),或是降低pKa值。相反的,分子作用偏向质子化状态时,Ka值会下降,或提升pKa值。

举例假设AH在质子化状态下释放一个氢键给原子X,这个氢键在脱质子化状态下是欠缺的。因质子化状态有着氢键的优势,pKa值随之而上升(Ka下降)。pKa值的转移量可以透过以下方程式从ΔG°的改变来计算。

苯胺是什么共轭效应

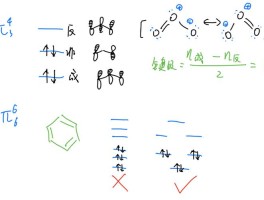

苯环上取代基的共轭效应只对其邻对位起作用,请看下面一个苯环碳正离子的共振式就明白了,间位没有起到分散电荷的作用。

取代基的诱导效应是通过空间作用的,作用间距越小,其作用效应越大。所以是邻>间>对。而共轭通过电子转移作用,不受空间距离的影响,所以共轭效应对邻,对位是等价的。

取代基的诱导效应以及共轭效应的强弱取决于与苯环相连接的原子的电负性及其周围电子云密度。

比如卤属的电负性较大,因此它具有吸电子效应(F>Cl>Br>I);同时它周围还有三对孤对电子,因此它又有给电子的共轭效应(卤属的给电子的共轭效应基本等同,除F外)。

由于卤属的吸电子的诱导效应稍大于共轭效应,所以卤属使苯环弱钝化。

硝基是强吸电子基,硝基上的氮原子电负性大,还带正电荷(因为它受两个氧原子影响严重缺电子),因此它的共轭效应及诱导效应都是吸电子的。

对于羟基及氨基,由于氧氮原子的给电子的共轭效应要远大于吸电子的诱导效应,因此它们使苯环强烈活化。

另外要注意的是苯胺,苯胺的苯环是被强烈活化的,但苯胺一旦成为强酸盐,氮原子上带正电,结果是其共轭效应成为强吸电子,此时苯环被强烈钝化。

因此关于苯胺的亲电取代反应一般都要把氨基酰基化。

因为此时亲电取代反应会有强酸生成,直接用苯胺反应会使氨基质子化,苯环被强烈钝化而使反应不能进行。

还没有评论,来说两句吧...