JiriHomolaSurfacePlasmonResonanceBasedSensors2006,251pp.Hardcover。

ISBN9783540339182

霍莫拉著

本书是《斯普林格化学传感器和生物传感器》系列专著中的一部。

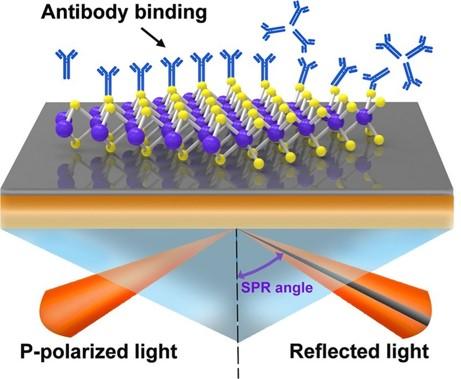

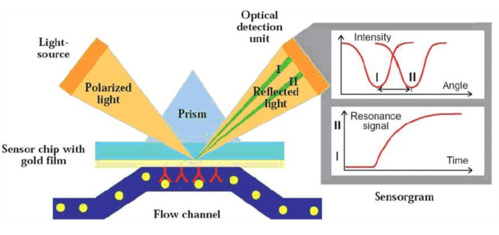

表面等离子体共振(SPR)传感器是一种通过对表面等离子波的共振角测量计算样品折射率(浓度)的传感器,是实现微量生物和化学活性物质定量测定的重要技术之一。

在过去20年里,表面等离子体共振传感器吸引了研究者的极大关注。

本书试图对表面等离子体共振传感器这一领域进行广泛而深入的介绍,包括表面等离子体及其激发的理论、表面等离子体共振仪及传感器表面的详细介绍、研究方法与数据分析以及应用介绍。

本书分为三部分。

第一部分向读者介绍了表面等离子体共振技术的基本理论,含第1.3章。

1.在平面波导上的表面等离子体的电磁理论;2.表面等离子体共振传感器的原理以及影响其性能的关键因素;3.传感器表面分子间作用的模型以及动力学分析中质量传输的影响。

第二部分介绍了表面等离子体共振传感器的发展现状以及功能化方法,包括第4.5章。

4.表面等离子体共振仪的原理,包括棱镜与光栅的耦合、波长调制、强度调制方法、光波导与光纤传感器等;5.表面等离子体共振传感器表面分子的固定等。

第三部分讨论了表面等离子体生物传感器在研究分子及其相互作用方面的应用,以及表面等离子体共振传感器在检测化学或生物分析物中的应用,涉及环境监测、食品安全、医疗诊断等各个领域。

本书作者霍莫拉副教授,1993年于捷克共和国科学院取得博士学位,现供职于捷克共和国科学院光电子研究所,任光电子部主任及光学传感器系主任。

霍莫拉副教授长期从事表面等离子体共振技术的研究,是享有世界声誉的该领域的专家,多次任SPIE光学与光电子会议的光学传感器分会主席。

张文涛,

助理研究员

(中国科学院半导体研究所)

Zhangwentao,AssistantProfessor。

(InstituteofSemiconductors,CAS)

表面等离子体共振原理知乎

可以从以下方法进行区别

1、激发方式不同

表面等离子体:在一般情况(对于连续的金属介质界面)下,表面等离子体波的波矢量大于光波的,为了激励表面等离子体波,需要引入一些特殊的结构达到波矢匹配,如:棱镜耦合、波导结构、光栅耦合。

表面等离激元:是在金属表面区域的一种自由电子和光子相互作用的形成的电磁振荡。表面电荷振荡与光波电磁场之间的相互作用使得表面等离激元具有很多独特的有意义的性质。特别是在激光器领域。

2、原理不同

表面等离子体:在金属表面存在的自由振动的电子与光子相互作用产生的沿着金属表面传播的电子疏密波。

表面等离激元:光波入射到金属与电介质分界面时,金属表面的自由电子发生集体振荡,电磁波与金属表面自由电子耦合而形成的一种沿着金属表面传播的近场电磁波,这种现象就被称为表面等离激元现象。

表面等离子体波的场分布具有以下特性:

1.其场分布在沿着界面方向是高度局域的,是一个消逝波,且在金属场中分布比在介质中分布更集中,一般分布深度与波长量级相同。

2.在平行于表面的方向,场是可以传播的,但是由于金属的损耗存在,所以在传播的过程中会有衰减存在,传播距离有限。

3.表面等离子体波的色散曲线处在光线的右侧,在相同频率的情况下,其波矢量比光波矢量要大。

还没有评论,来说两句吧...