一、激素亦称“荷尔蒙”,希腊文原意为“奋起活动”,它对肌体的代谢、生长、发育和繁殖等起重要的调节作用。

1853年,法国的巴纳德研究了各种动物的胃液后,发现了肝脏具有多种不可思议的功能。贝尔纳认为含有一种物质来完成这种功能。可是他没有研究出这种物质,实际上那就是激素。

1880年,德国的奥斯特瓦尔德从甲状腺中提出大量含有碘的物质,并确认这就是调节甲状腺功能的物质。后来才知道这也是一种激素。

1889年,巴纳德的学生西夸德发现了另一种激素的功能。他认为动物的睾丸中一定含有活跃身体功能的物质,但一直未能找到。

1901年,在美国从事研究工作的日本人高峰让吉从牛的副肾中提取出调节血压的物质,并做成晶体,起名为肾上腺素,这是世界上提取出的第一激素晶体。

1902年,英国生理学家斯塔林和贝利斯经过长期的观察研究,发现当食物进入小肠时,由于食物在肠壁磨擦,小肠粘膜就会分泌出一种数量极少的物质进入血液,流送到胰腺,胰腺接到后就立刻分泌出胰液来。

他们将这种物质提取出来,注入哺乳动物的血液中,发现即使动物不吃东西,也会立刻分泌出胰液来,于是他们给这种物质起名为“促胰液”。

后来斯塔林和贝利斯给上述这类数量极少但有生理作用,可激起生物体内器官反应的物质起名为“激素”(荷尔蒙)。

自从出现激素一词后,新的激素又不断地被发现,人们对激素的认识还在不断地加深、扩大。

二、由人和动物某些细胞合成和分泌、能调节机体生理活动的特殊物质。

“激素”一词来源于希腊文,意为“奋起”或“激起”。

现在把凡是通过血液循环或组织液起传递信息作用的化学物质,都称为激素。

激素的分泌量均极微,为毫微克(十亿分之一克)水平,但其调节作用均极明显。

激素作用甚广,但不参加具体的代谢过程,只对特定的代谢和生理过程起调节作用,调节代谢及生理过程的进行速度和方向,从而使机体的活动更适应于内外环境的变化。

激素的作用机制是通过与细胞膜上或细胞质中的专一性受体蛋白结合而将信息传入细胞,引起细胞内发生一系列相应的连锁变化,最后表达出激素的生理效应。

激素的生理作用主要是:通过调节蛋白质、糖和脂肪等物质的代谢与水盐代谢,维持代谢的平衡,为生理活动提供能量;促进细胞的分裂与分化,确保各组织、器官的正常生长、发育及成熟,并影响衰老过程;影响神经系统的发育及其活动;促进生殖器官的发育与成熟,调节生殖过程;与神经系统密切配合,使机体能更好地适应环境变化。

研究激素不仅可了解某些激素对动物和人体的生长、发育、生殖的影响及致病的机理,还可利用测定激素来诊断疾病。

许多激素制剂及其人工合成的产物已广泛应用于临床治疗及农业生产。

利用遗传工程的方法使细菌生产某些激素,如生长激素、胰岛素等已经成为现实,并已广泛应用于临床上。

激素是生物体产生的,对机体代谢和生理机能发挥高效调节作用的化学信使分子。

激素是由内分泌腺或具有内分泌机能的细胞产生的。

内分泌细胞是一些特殊分化的,对内外环境条件变化敏感的感应细胞,当他们感应到内外环境变化的刺激时,就合成并释放某种激素。

激素作为化学信使,不经导管进入循环系统,将条件信息带到特定的效应细胞,引起某种效应。

直接接受激素调节的效应细胞,称为该激素的靶细胞。

因为激素是通过体液传送到靶细胞发挥作用的,所以将激素调节称为体液调节。

体液调节在神经系统的统一控制下,全面系统协调地调节着物质及能量代谢,从而协调生物的各项生理机能。

神经既可控制内分泌系统的分泌,又可以直接分泌激素,而某些激素也可以作用于神经系统,如甲状腺素可促进大脑发育。

激素(jisu)又称“荷尔蒙”(英文hormone的译音)。

内分泌细胞产生的一类具有高效能信息传递作用的化学物质。

激素的种类较多而数量极微(多数为毫微克甚至微微克水平),它既非机体的能量来源又非组成机体的结构物质,但通过传递信息,在协调新陈代谢、生长发育等生理过程方面充当了重要的角色,无怪乎科学家们称之为“第一信使”。

激素的传递方式主要有三种:大多数激素分泌后直接进入血液,随血液循环到达一定的组织细胞才发挥作用,这种细胞叫靶细胞,靶细胞上有具特殊立体构型的物质(激素受体)与相应的激素结合,并识别激素所携带的信息,把它转化为细胞内一系列复杂的化学反应,从而产生特定的生理效应。

这种方式的激素要随血流到达靶细胞,所以叫“远距分泌”。

有些激素分泌出来以后通过细胞间隙液就近扩散,作用于邻近细胞(如某些消化道激素),这种方式叫“旁分泌”。

还有一些激素是由神经细胞(如下丘脑)分泌的,叫“神经激素”,沿轴突借轴浆流动而到达靶细胞,这种方式叫“神经分泌”。

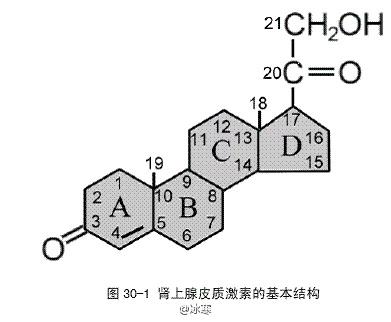

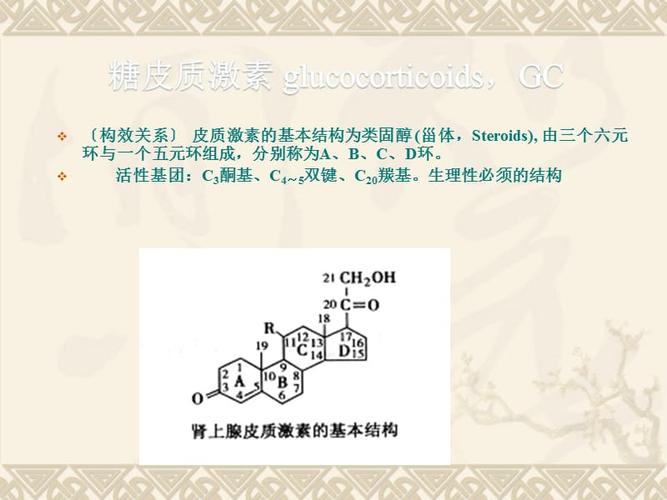

激素按其化学本质可分为含氮的蛋白类激素(由氨基酸、肽、蛋白衍生而成)和类固醇类激素两大类;而就其生理功能来说可分为三大类:一类是调控机体新陈代谢和维持内环境相对稳定的,如胰岛素、胃肠激素、甲状旁腺激素等;一类是促进细胞增殖分化,控制机体生长发育和生殖机能,并影响其衰老过程的,如生长激素、性激素等;还有一类与神经系统密切配合,增强机体对环境的适应,如肾上腺皮质激素和垂体激素等。

激素分泌量过多或过少都会引起机体功能的紊乱,所以临床上常以激素水平的测定做为诊断某些疾病的依据,并将许多激素做为治疗药物应用于临床。

近年来,已成功地应用遗传工程的原理使微生物生产出人的激素,如通过大肠杆菌生产出胰岛素等激素,为激素在医药和工、农、牧业上的应用开拓了广阔的前景。

皮质类固醇和糖皮质激素一样吗对吗

1、分泌区别:

盐皮质激素是由肾上腺皮质最外层球状带分泌的类固醇激素。而糖皮质激素由肾上腺皮质中层的束状带分泌。

2、作用区别:

(1)、糖皮质激素的作用:

抗炎作用,糖皮质激素的抗炎作用很强大,对于病原体、化学、物理或免疫反应等原因引起的炎症,包括炎症发展过程的不同阶段都有明显的特异性抑制作用。

免疫抑制作用,糖皮质激素对免疫反应的多环节具有抑制作用,包括抑制巨噬细胞的处理和处理抗原,阻碍淋巴母细胞转化,破坏淋巴细胞,干扰淋巴组织在抗原作用下分裂和增殖等,可用于抑制皮肤迟发性变态反应和异体组织脏器移植的排斥反应。

抗休克作用,超大剂量糖皮质激素可用于治疗中毒性、心源性和过敏性休克,作用机制除了有抗炎、免疫抑制作用有关外,与稳定溶酶体膜,阻止蛋白质水解酶释放、增强心肌收缩力、缓和机体对各种内毒素的反应等,但对外毒素则无防御作用。

(2)、盐皮质激素的作用:

促进肾小管重吸收钠而保留水,并排泄钾。它与下丘脑分泌的抗利尿激素相互协调,共同维持体内水、电解质的平衡。盐皮质激素的保钠排钾作用也表现在唾液腺、汗腺及胃肠道。

常见盐皮质激素:

1.醛固酮

(1)醛固酮的合成与代谢

醛固酮是在1953年发现的一种类固醇激素,是由胆固醇经一系列酶促反应,最后由醛固酮合成酶催化而成。醛固酮合成酶由CYP11B2基因编码,该基因位于小鼠的15号染色体以及人类8号染色体长臂8q22上。

(2)醛固酮的作用与调节

醛固酮主要促进肾脏保钠排钾,以维持水盐平衡。它的另一重要作用是以自分泌或旁分泌方式与局部组织的MR结合,调控靶器官功能。

醛固酮可通过基因组的作用,即与胞内受体结合,调节不同靶基因表达和蛋白翻译;或者通过非基因组的快速作用,即不依赖胞内受体及转录和翻译的过程产生效应,该作用不被螺内酯等醛固酮受体拮抗剂所阻断。

目前对醛固酮非基因组效应的研究越来越多,已发现醛固酮的非基因组信号通路涉及环磷酸腺苷(cAMP)、三磷酸肌醇(IP3)、钙离子(Ca2+)、蛋白激酶C(PKC)、细胞外信号调节激酶(ERK1/2)等。

2.脱氧皮质酮(DOC)

DOC也是一种重要的盐皮质激素,由肾上腺产生并作为醛固酮的前体。现在研究发现,DOC既是一种强效盐皮质激素,也具有糖皮质激素的作用。

DOC由孕酮经21α-羟化酶催化而成,其分泌速率与醛固酮大致相同,促肾上腺皮质激素、AngⅡ及K+可影响其分泌。DOC在肝脏中代谢,还原为四氢脱氧皮质酮,与葡萄糖醛酸相结合,排泄到尿液中。

DOC在生理浓度时几乎不发挥生物学效应,当体内DOC分泌过多时,产生很强的盐皮质激素作用,发生高血压及低血钾等类似醛固酮表现。DOC致高血压的作用已被广泛认可,这种效应也被用于诱导实验性高血压模型。

还没有评论,来说两句吧...