首先可以确切地说,贝尔曼姿势堪称旋转姿势中的巅峰难度,目前这个动作已经成为了国际比赛中女子选手的标配,但我们依旧可以从选手姿势的开度,姿势等方面判断选手的水平高低,可以说对于一线女选手来说,贝尔曼姿势并不是相当大的挑战,因为就算没有贝尔曼,其他的躬身或者高难度的燕式也会挑战她们的柔韧性。

但对于男选手来说,贝尔曼姿势可谓可遇不可求,在2000年前几乎极少听到优秀男选手挑战这个难度,但普皇就是普皇,他开创了这个动作在男单比赛中的先河,但也付出了相当大的代价,在采访中他也自己说我不会觉得贝尔曼很难,但每次完成时我会觉得非常疼,这就足见贝尔曼姿势的练习对他腰腹肌的伤害有多大,为了延长运动生命,在2004年之后,我们就再没见过普皇完成这个动作了,这也可以说是对自己的一种保护吧。

近些年来,随着青年选手的不断成长,训练方法的不断提升使得男选手的柔韧性发展迅速,新一代的优秀男单很多都挑战过这个动作,包括我国的闫涵和新科奥运冠军羽生结弦,我记得丹尼斯貌似也可以做,但部分选手的姿势实在是,给人一种要弯弯不下去的感觉,哈哈开个玩笑,不过目前的趋势看来,贝尔曼的难关已经没有那么饿可怕了,从小拥有高度柔韧性训练的男选手也可以顺利完成,不过岁月不饶人,谁知道年纪大了会怎么呢,不过还是要说,这是个挑战人类极限的动作,我们还是要向所有挑战贝尔曼的选手尤其是男选手们致敬。

当然了,这个动作只有女选手可以在很短的一段年龄范围做这个动作。

男选手中plushenko很长一段时间是世界上第一个也是唯一一个做这个动作的男选手,一直到2004年他25岁。

因为这个动作,他腹股沟肌肉撕裂了好几次。

烛台贝尔曼和水滴贝尔曼区别大吗

分离线虫可采用贝尔曼漏斗法和浅盘法。

贝尔曼漏斗法:将玻璃漏斗(直径为10–15cm)置漏斗架上,下面接一段(10cm左右)橡皮管,橡皮管上装一个止水夹。

将劈成“火柴杆”状大小的分离材料,取湿重10g,用两层纱布包好,放入漏斗中,然后放入清水,清水以浸没分离材料为度。

经过4–24h,由于趋水性和本身的重量,线虫离开植物组织,并在水中游动,最后沉降到漏斗底部的橡皮管中。

打开止水夹,取底部约5–15ml的水样,其中含有样本中大部分活动的线虫。

在解剖镜下检查,如果线虫的数量少,可以离心(1500r/min,2–3min)沉降后再检查。

浅盘法:浅盘分离装置主要由两只不锈钢浅盘组成,其中口径略小的一只底部为粗网筛,放在另一只浅盘上面。

将两层纱布打湿铺于筛盘上,把样品劈碎(或钻取的木屑)置于筛盘纱布上,慢慢注入清水,使水浸没样品。

分离结束后,移去筛盘,把大盘内的分离液集中于小烧杯内。

小烧杯内的线虫分离液可通过自然沉降或离心机(1500r/min,2–3min)浓缩至适宜的量,以便镜检。

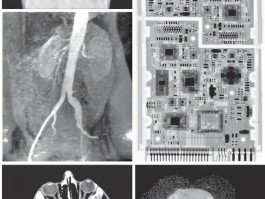

常规镜检:分别将各标号盛有线虫分离液的培养皿置于解剖镜下观察,先确认有无线虫。

对有线虫的样品进行活体镜检,观察它的一般形态结构。

然后选择几条成熟、特征易观察的线虫,用针或吸管移至载玻片上的水滴中。

将此载玻片在酒精灯火焰上方往返几次(5–6s)或放置于已盛满高温热水、打开盖子的保温瓶口上,蒸30–60s至虫体死亡,加盖玻片后在显微镜下观察。

根据形态特征予以初步鉴别,以确定是否需作进一步的鉴定。

快速镜检:(1)用显微镜直接观察线虫浓缩分离液。

分离液经一定时间后,当漏斗下端和乳胶管内出现透明度降低甚至混浊现象、表明线虫的游离量较多时,即可用培养皿接取混浊状分离液3–5滴,直接置于解剖镜下观察;如有线虫,就将盛有分离液滴的培养皿,放置于已盛满高温热水、打开盖子的保温瓶口上,进行30–60s的热杀处理,擦干培养皿底部凝结的小水珠,直接放置于显微镜下(先用低倍物镜,找到目标线虫,再转换到高倍物镜)观察形态特征予以鉴别。

(2)用显微镜直接观察线虫分离液。

用培养皿盛放贝尔曼漏斗放出的线虫悬液适量,直接移放在光学显微镜下观察,用低倍镜调整焦距,找到线虫,一手移动培养皿,不断变换所观察线虫的位置,一手不断调整焦距。

在10倍的接物镜下松材线虫的基本形态鉴定特征如头部、中食道球、阴门、交合刺、尾形等都可以清晰地观察到。

发现分离液中存有松材线虫时,挑取线虫并制成临时玻片标本进一步观察。

形态鉴定:依据雌雄成虫的形态,主要是雌成虫的形态进行鉴定。但分离到的线虫没有成虫或极少时,需进行培养,以获得大量雌雄成虫供鉴定。

还没有评论,来说两句吧...