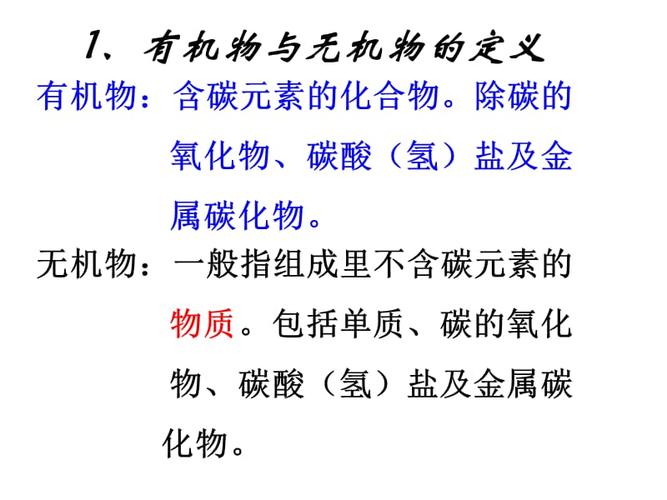

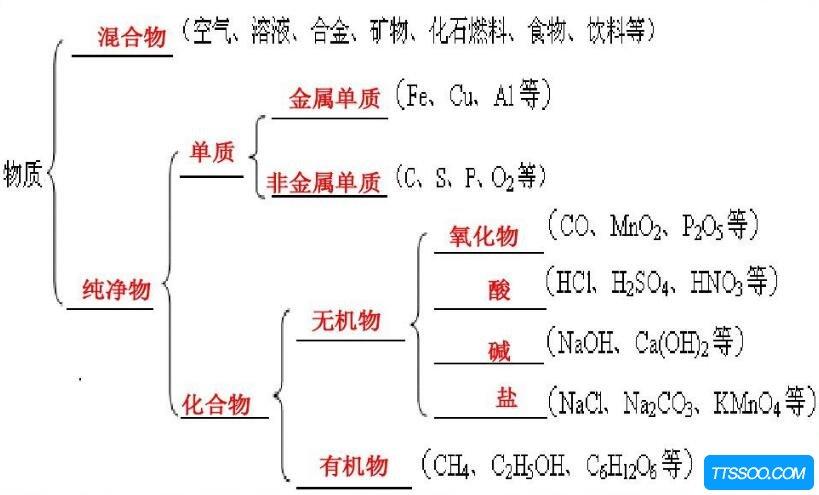

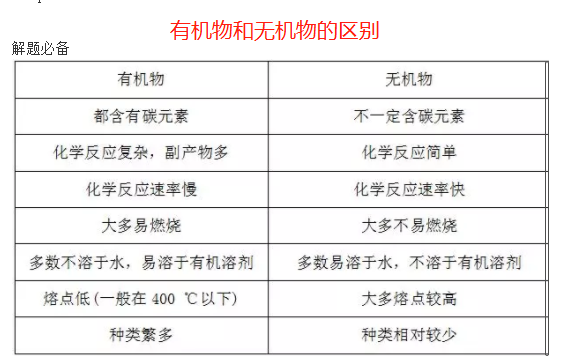

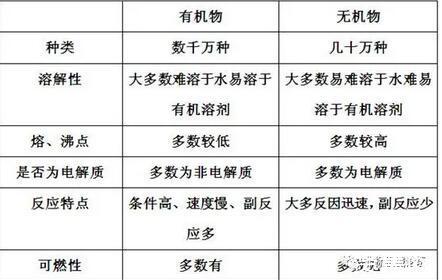

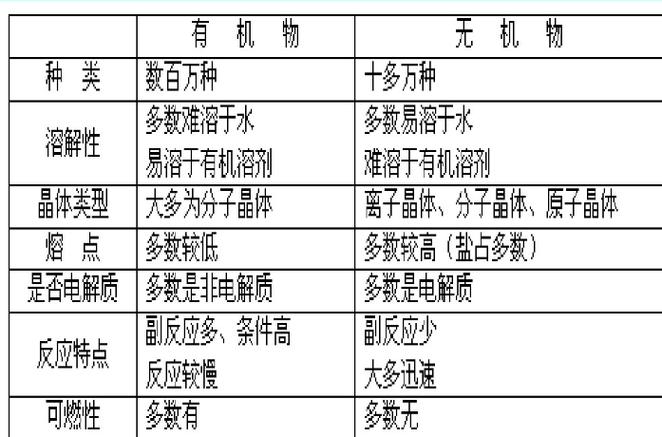

1、构成不同:有机化合物都是含碳化合物,但是含碳化合物不一定是有机化合物。

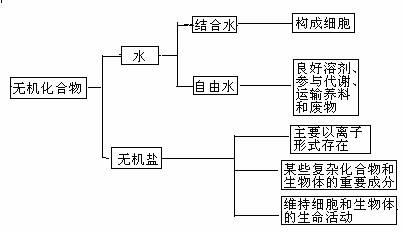

无机物主要是由水和无机盐组成。

其中水又可以分类为:结合水和自由水,结合水是细胞结构的重要组成部分,自由水是良好的溶剂,运输物质,参与化学反应。

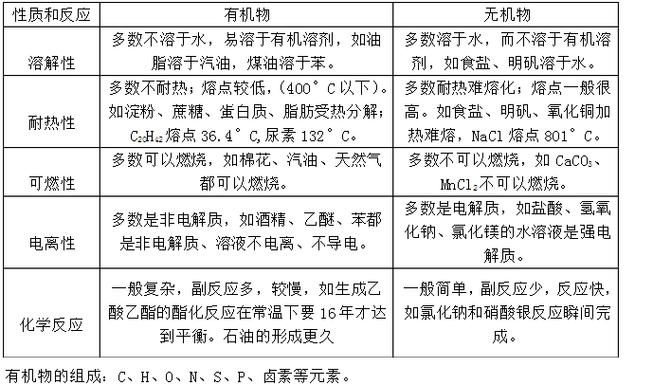

2、元素不同:有机化合物组成元素少,如C、H、O、N、P、S、X(卤素:F、C1、Br、I)等。无机物主要有水及一些无机离子,如Na+、K+、Ca2+、Mg2+、C1-、SO42-等。

3、反应不同:有机物的熔点较低,有机物的极性很弱,大多不溶于水,有机物之间的反应缓慢。无机物溶解度较大、反应快,情况种类比较复杂。

注意事项:

有机实验中的反应物和产物多为挥发性的有害物质,所以必须注意对挥发出的反应物和产物进行冷却。

需要冷水(用冷凝管盛装)冷却的实验:蒸馏水的制取实验和石油的蒸馏实验。

用空气冷却(用长玻璃管连接反应装置)的实验:硝基苯的制取实验,酚醛树酯的制取实验,乙酸乙酯的制取实验,石蜡的催化裂化实验和溴苯的制取实验。

这些实验需要冷却的目的是减少反应物或生成物的挥发,既保证了实验的顺利进行,又减少了这些挥发物对人的危害和对环境的污染。

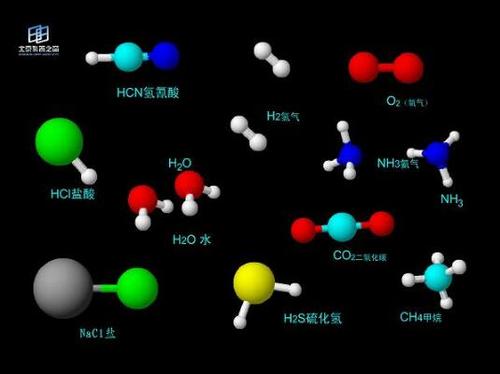

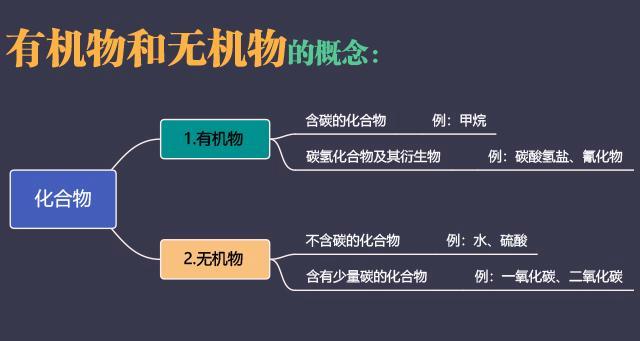

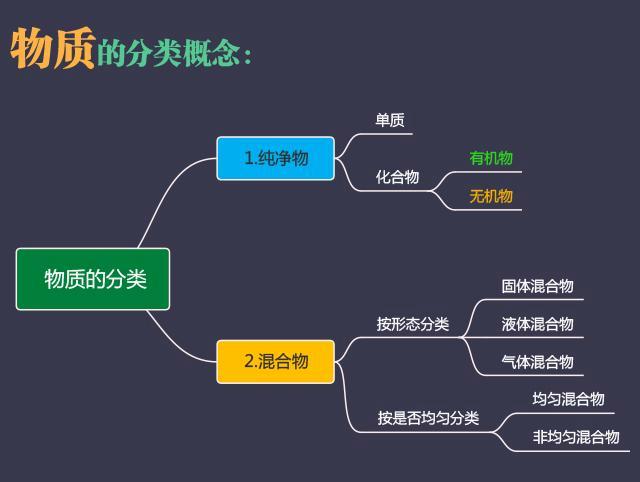

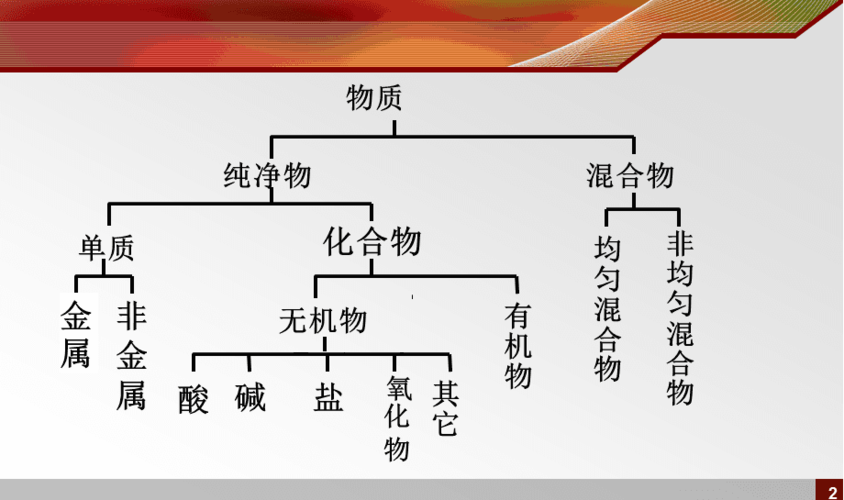

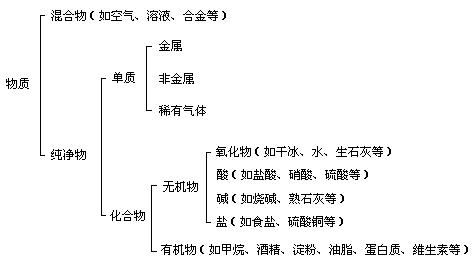

有机物和无机物的概念

【无机物】

无机物是无机化合物的简称,通常指不含碳元素的化合物。少数含碳的化合物,如一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐、氰化物等也属于无机物。无机物大致可分为氧化物、酸、碱、盐等。

【有机物】

定义有机物通常指含碳元素的化合物,或碳氢化合物及其衍生物总称为有机物。

说明

1.有机物是有机化合物的简称。目前人类已知的有机物达900多万种,数量远远超过无机物。

2.早先,人们已知的有机物都从动植物等有机体中取得,所以把这类化合物叫做有机物。

到19世纪20年代,科学家先后用无机物人工合成许多有机物,如尿素、醋酸、脂肪等等,从而打破有机物只能从有机体中取得的观念。

但是,由于历史和习惯的原因,人们仍然沿用有机物这个名称。

3.有机物一般难溶于水,易溶于有机溶剂,熔点较低。绝大多数有机物受热容易分解、容易燃烧。有机物的反应一般比较缓慢,并常伴有副反应发生。

4.有机物种类繁多,可分为烃和烃的衍生物两大类。

根据有机物分子中所含官能团的不同,又分为烷、烯、炔、芳香烃和醇、醛、羧酸、酯等等。

根据有机物分子的碳架结构,还可分成开链化合物、碳环化合物和杂环化合物三类。

5.有机物对人类的生命、生活、生产有极重要的意义。地球上所有的生命体中都含有大量有机物。

宇宙的起源和科学家的信仰

笔者过去以为,并相信现在很多学生、学者仍然以为,科学研究的结果是最客观、可靠的,因为科学家是不偏不倚、完全公允地从实验、观测数据中得出结论的。

可惜,事实并非如此。

这里姑且不论那些不时被曝光的伪造实验数据的丑闻。

对一般科学家而言,由于世界观和信仰不同,在科学研究中总会有意无意地、或多或少地重视或偏爱自己所预期的结果,会接受和坚持那些证据并不十分充分、但符合自己世界观和信仰的假说或理论。

真正要做到客观、公正,敢于在真实面前修正自己的观点是相当不容易的。

这在宇宙起源的研究中也看。

得很清楚。

不少受人文主义影响的科学家坚持宇宙永恒、自然演化的无神论观点。

在红移现象被发现、推测宇宙在不断膨胀的假说提出后不久,爱因斯坦推出相对论。

当别人指出相对的公式中含有宇宙膨胀结论时,爱因斯坦不接受,以为自己的计算有误,所以特引进一个宇宙常数以消除宇宙膨胀或收缩的可能性。

虽然现在有些科学家认为,作为一种反重力的因素,爱因斯坦的这个宇宙常数是可能存在的(参见《Reason’stoBelieve》,ThirdQuarter/1999,Vol/lNo/3,P.3),但当年爱因斯坦加上这一宇宙常数,并非出于科学的洞见,而是信仰的支配。

因为他不愿意相信宇宙有个开始。

所以,在他公开承认失误,接受了宇宙在膨胀、宇宙必有个开始后,心里仍感到别扭。

他在和朋友的通信中说:“宇宙膨胀之说,对我有点刺激。

”“承认这些证据的可能性,似乎不合理。

”不过,这位科学巨匠是值得钦佩的,他毕竟有承认错误的勇气。

宇宙膨胀获得充分证据后,伽莫等科学家早在本世纪四十年代就提出大爆炸论的假说,但不受科学界青睐。

一九四八年三位英国天文物理学家邦迪(HermanBondi)、高特(ThomasGold)、和荷尔(FredHoyle)提出宇宙衡态论(SteadyState),认为宇宙虽在膨胀,但宇宙可以从一个尚不知晓的地方不断产生新物质(可能是氢),以填补宇宙膨胀后留下的空间,使宇宙的平均密度保持不变。

此假说并无充分的事实依据,但因它既能解释宇宙的膨胀这个事实,又表明宇宙不需要有个开始,因此立即获得科学界的广泛支持。

可见,世界观有时比事实更重要。

现在,大爆炸理论已站住脚跟,衡态论已失去优势。

但仍有科学家不愿接受宇宙有个开始的结论。

于是又有人提出一种新的假说:循环论(OscillatingTheory)。

这个假说承认宇宙是由大爆炸而来,宇宙在膨胀之中;但由于万有引力,有一天宇宙不再膨胀,进而开始收缩,密度和温度不断增高后,复变成原始火球,于是又发生大爆炸。

如此膨胀、收缩,周而复始,所以宇宙仍然不需要有开始。

循环论也并没有什么事实根据。

李志航博士在《科学对基督教的挑战》一书中指出,循环论面对两大难题。

第一,除非宇宙的物质再增加十倍,。

否则没有足够的万有引力可以阻止宇宙的膨胀。

第二,根据物理学和热力学的理论计算,如果宇宙真有不断膨胀收缩的周期,每一周期中光子对核子的比例会越来越大;如果宇宙无尽地膨胀--收缩循环,今天光子对核子的比例应是无限大,但这显然与事实不符。

当然,也确有不少科学家在研究宇宙起源中进一步认识了神。

因发现大爆炸余留的微波幅射而获得诺贝尔奖的彭兹雅(Penzias)就公开表示,《圣经》的记载和当前天文学的最佳科学佐证不谋而合。

当美国着名的LawrenceBerkeley实验室的科学家于1992年发现大爆炸遗留的微波幅射是那样均匀雅致,那样精美绝伦时,他们说这好象是亲眼看到了神一样!如第五章所述,戴维斯(PaulDavies)、荷尔(FredHoyle)等科学家的无神论世界观正在改变之中。

神一直藉着《圣经》和大自然向人们启示他自己。

凡真诚寻求真理的科学家都能认识他。

注释

1.李志航着。《科学对基督教的挑战》。台北:雅歌出版社,1993。

2.梁裴生着。《真金不怕洪炉火》。加拿大:福音证主协会,1997。

3.HughRoss着,《混沌初开》,李伯基译(美国:中信出版社,1998),页20-21。

4.同3,页124-140。

五、生命的起源

在生命起源问题上,创造论和进化论的观点也截然不同。

创造的模式认为从原始到高级的各种生物都是由大能的神各从其类造出来的;生命只能源于生命,各种生命皆来自永生的神。

但进化模式却认为生命是在漫长的进化过程中,由无机物变成有机物,由有机物演化出氨基酸、蛋白质,最后演化为最简单的单细胞生物,产生了生命。

和宇宙的起源一样,地球上生命的起源已经完成,无法重复,故已超出了科学研究的范畴,无法直接用科学方法阐明。

现在我们从以下几个方面来比较一下这两种模式在生命起源方面的合理性。

米勒的实验

一九五三年,生物界发生了两件大事。

一是JamesWatson和FrancisCrick发现了去氧核醣核酸(DNA)的双螺旋结构,揭开了生物遗传的秘密。

另一件事是米勒(StanleyL.Miller)从无机物中制造了氨基酸等重要的生命所必须的物质,被认为是支持生命由无机物逐渐进化而来的“无生源论”的重要科学证据。

米勒当时是芝加哥大学的研究生。

他模拟人们认为的在生命出现以前的原始地面气层的成分,在一个烧瓶中加入氢气、甲烷和氨等还原性气体和水蒸气。

将烧瓶密闭后插入两支电极,通电后可以产生电火花。

七天后,他从烧瓶中收集到一些有机物,其中竟有几种氨基酸!他的实验结果轰动了科学界。

因为蛋白质是由氨基酸组成的;按恩格斯的说法,“蛋白质是生命存在的形式”。

有了蛋白质,生命的产生就指日可待了。

因此,人们以为米勒的实验所揭示的也许就是生命从无机物起源过程中的重要一步,证明生命是进化论而来的。

四十多年来,米勒和其他人用类似的实验方法,利用不同的能源,如紫外光、高温、震动波等,从还原性气体中获得了更多种类的氨基酸、葡萄醣、核醣、以及核酸所含的几种碱基等生物体内的重要有机物。

然而米勒的实验并不象当时许多人预想的那样,拉开了创造生命的序幕。

相反,对米勒的实验的意义,人们提出愈来愈多的质疑。

比如,关于反应物的浓度问题。

米勒实验中所加入的反应物(各种还原性气体)的浓度远远高于原始气层中这些气体的实际浓度。

反应物浓度低,则这种由无机物生成有机物的合成反应就难于进行,或者一旦合成后立即又会分解。

有人指出,按米勒和他的同事们所假设的原始气层环境计算,米勒实验中制成最多的甘氨酸的分解速度比合成速度快,因此在原始大气层中形成的甘氨酸的97%在抵达地面之前就分解了,剩下的少量甘氨酸要扩散到三十英尺深的深海中才不致被紫外光破坏。

再则,有人推算,米勒实验中的电火花在两天内提供的能量相当于原始地球表面四千万年所接受的能量的总合。也就是说,米勒在烧瓶中观察到的化学反应,在实际原始气层中是难于发生的。

李志航博士指出,“怪不得连从事此项研究的Brooks与Shaw两人都得承认:‘这些实验宣称是无生物的合成结果,实际上却是借着有高度智慧与活生生的人精心设计而成功的。

’”坚持进化论观点的美国国家科学院在一九八四年出版的一本书内也坦承地说道:“我们能不能有一天研究出导致生命来源的化学进化过程?这个问题可能没有答案。

就算一个活细胞在实验室里制造出来,仍不能证明自然界在数十亿年前采用同样的步骤”1。

另外,许多生命所需的物质都有旋光性(光通过这些物质时会被折射)。

醣类都是右旋的,生物所必需的二十种氨基酸全是左旋的。

但米勒等人得到的氨基酸却是右旋和左旋各占一半。

由对等的左、右旋的氨基酸变成全部左旋的氨基酸,很难用随机机制来解释。

然而,米勒实验遇到的最严重挑战却是关于原始大气层的性质问题。

长期以来人们认为原始大气是还原性的,没有氧气存在。

由无机物合成氨基酸等的实验也是在无氧状态下进行的。

如果有氧气存在,这种合成作用或者不能发生,或者分解作用超过合成作用。

近一、二十年来关于原始岩石及太空研究的资料指出,地球的大气层中不一定含有大量的甲烷、氨气等还原性气体,而且有含氧的可能性。

特别值得指出的是,无人驾驶的海盗号(Viking)太空船在火星登陆后发现,火星没有生物存在,但火星却有氧化性的气层。

因此,地球的原始气层中含氧的可能性是不能排除的。

虽然对于大气中含多少氧气才能完全阻止氨基酸等有机物的形成尚无定论,若地球的原始大气层中确实含有氧气的话,米勒等人的实验的意义就当完全重估了。

DNA的形成

退一步说,即使米勒等人的实验确实在原始大气中实际发生过,也就是说,假定氨基酸等能在原始大气中由无机物产生,这离生命的起源仍然还有遥远的距离。

生命有许多特点,最主要的是要有新陈代谢(metabolism)和繁衍后代(reproduction)的能力。

这两种能力都来自于DNA的功能。

生物的新陈代谢是由基因调控的。

基因是DNA的片断。

除少数原核生物(主要是植物病毒)靠RNA繁殖外,绝大部分生物都由DNA的复制进行繁殖。

所以,要产生生命,首先要产生DNA(或RNA)。

最简单的生物噬菌体(专门吃细菌的病毒)就主要是由一个外壳和内含的DNA分子组成的。

但DNA的自然形成面临着两大难关。

DNA本身并不复杂,是由四种不同的核亘酸相联而形成的长链。

复杂的是DNA分子中这几种核亘酸排列的顺序(Sequence)。

DNA正是借着这四种核亘酸的不同排列顺序产生了不同的基因,并由此产生不同的蛋白质及其他生命所必须的化合物,进而发展出不同的生物性状。

正如在第一章提到的那样,这四种核亘酸在DNA分子中不同排列组合的可能性之巨大,远远超出人们的想象。

然而这些巨大的排列组合的可能性中,只有一种可能性是可以产生第一个生命的。

随机产生这一正确组合的可能性之小就不难明了了。

梁斐生博士曾引用过一九六七年诺贝尔化学奖获得者爱根博士(ManfredEigen)的演讲中所说的话:“一个含有221个核亘酸的分子,其复杂程度的数学量等于这些核亘酸所能形成的不同排列的总和一共是4221(4的221次方)或者是10133(10的133次方)”,而“10105个这样的分子就足以充满整个宇宙!”这10133次随机组合之中,只有一次组合是可以产生第一个生命的。

这是什么意思呢?如果让这10105个分子随机组合,令组合的速率为每秒一万次(104),假设宇宙的年龄为三百亿年(1018秒),那么,从宇宙形成到现在,一共可以产生的组合方式是10127次(10105x1018x104),还不足以产生一个有正确核亘酸排列组合序列的DNA分子2!。

根据美国太空总署的资料,最简单而“有生命”的蛋白质分子至少含有四百个氨基酸。

也就是说,需要至少由一千二百个核亘酸组成的DNA分子使该蛋白质能够产生。

人们在最简单的原核生物中看到的DNA分子,含有几千个、而不是221核亘酸。

可见,无论宇宙的年龄有多长,“进化”速率有多快,单靠随机组合而产生第一个生命所必须的DNA分子的可能性几乎等于零。

其次,DNA分子形成时,需要各种霉的参与;而霉是一种蛋白质。

但是,蛋白质要在DNA链上的基因的指控下才能合成。

象“先有蛋还是先有鸡”的问题一样,在第一个生命产生之际是先有DNA分子呢,还是先有这种DNA形成时所必须的蛋白质(霉)呢?答案是,必须两者同时形成,缺一不可。

凭机遇单是形成DNA分子已几乎无可能,更何况还要靠机遇同时形成各种霉聚合。

如果一定要用进化的、随机产生的观点来解释第一个DNA分子的形成,未免太牵强了。

化石的证据

如果生命真是从无机物逐渐进化而产生,然后由简单到复杂,由低级到高级不断进化的话,化石中一定可以找到这种进化的证据。

可是化石的证据对进化论的观点是非常不利的。

在地质和古生物学界,把寒武纪早期(约5.7亿年前)作为“隐生宇”和“显生宇”的分界。

因为在寒武纪之前的地层几乎找不到生物的化石,而寒武纪早期,几十个门(Phylum)的动物的化石突然同时出现,被称之为“寒武纪生命大爆炸”。

这是进化论无法解开的一个死结。

詹腓力博士(Dr.PhillipE.Johnson)在他的著作中指出:“化石记录问题之中使达尔文主义者最头痛的难处是‘寒武纪大爆炸’(CambrianExplosion)。

大约在六亿年之前,几乎所有动物的‘门’(Phylum)同时在地层中出现,完全没有达尔文主义者必须有的祖先的痕迹。

正如道斯所说,‘这些动物化石就好象有人故意放进去的一样,完全没有进化的历史可以追寻。

’达尔文在世时还没有证据显示寒武纪之前有任何生物存在。

他在《物种起源》中承认‘这现象目前仍未能解释,而且的确可以用来作为有力的证据打击我现在要讨论的观点。

’达尔文又说,如果我的学说是确凿的话,‘寒武纪之前的世界必定充满各种活物’”3。

但古生物学研究的结果正与达尔文所预期的相反。

本世纪以来在加拿大哥伦比亚省发现的伯基斯(BurgessShaleofBritishColumbia)动物群,澳大利亚弗林斯德山脉发现的埃迪卡拉(Ediacarans)动物群和一九八四年在中国云南省昆明市附近的澄江县发现的澄江化石生物群,都进一步证实,在寒武纪,大量的动物门类同时突然出现,展示了地球上生命的形式的爆炸性的突变,无进化痕迹可寻。

一些古生物学家报导说,他们在古老的岩石中(被认为在三十亿年以前)找到一些原核生物(如细菌、蓝绿藻等)的化石。

此类化石有时是难以分辨真假的。

即使这些化石是可靠的,这些原核生物与寒武纪突然出现的复杂的真核动物之间无任何进化关系。

进化论者的一种推测是,寒武纪动物群的祖先可能是软体动物,很难形成化石。

但这种推论是站不住脚的。

因为,在伯基斯页岩中有很多软体动物的化石。

在澄江化石群中,许多动物的软体组织如胃肠、口腔、神经等都保存完好,清晰可辨。

一九九五年四月在中国南京召开了“寒武纪生命演化大爆炸、环境和资源国际讨论会”。

与会者高度评价了我国澄江化石生物群的研究成果。

同时,《人民日报》(海外版)于一九九五年五月二十五日发表了纽惟恭的题为《澄江化石生物群研究成果瞩目》的评论文章。

文中写道:“近十年来,该所(指中国科学院南京地质古生物研究所—笔者注)对澄江化石生物群进行了系统的综合性研究,采集了成千上万的珍贵化石标本,发表了许多重要论文,引起全球古生物学界的轰动。

研究表明:寒武纪生命‘大爆炸’是全球生命演化史上突发性重大事件,现代生命的多样性起源于此,又经过几次重大突变演化而成。

对其进行深入研究,可能对传统的进化论是个动摇。

”。

接着,《人民日报》(海外版)在一九九五年七月十九日又发表了另一篇署名为丁邦杰的评论文章:《向进化论挑战的澄江化石》。

文章说,“十九世纪,英国科学家达尔文创立了著名的生物进化论。

其中一个核心论点便是:生物物种是逐渐变异的。

但是,经科学家长期研究发现距今5.3亿年的寒武纪早期,地球的生命存在形式突然出现了从单样性到多样性的飞跃。

于是,‘寒武纪生命大爆炸’的命题被提出来了,只是由于种种原因,在过去相当长的时间里,这一命题难以被充分认识。

”。

最近,《人民日报》(海外版)(一九九九年十一月五日)在头版新闻报导说,中国古生物学家在“寒武纪生命大爆发”的研究中取得重大突破:发现了地球上最古老的脊椎动物“昆明鱼”和“海口鱼”。

报导说:“寒武纪生命大爆发是地球三十八亿年生命演化历史上规模最为宏大、影响最为深远的生物创新事件,它在不到地球生命发展史1%的‘瞬间’创生出了90%以上的动物门类。

”(可详见Nature杂志一九九九年十一月四日号所载的专文)。

多年来,达尔文的进化论在中国被视为不容质疑的科学真理。

今天这种“闯禁区”的文章能在中国最权威的报纸《人民日报》登载出来,意义深远。

这说明,一批诚实、严肃的科学家基于研究结果,已开始冲破各种思想束缚,勇敢地向不符合客观事实的权威理论挑战。

我相信,这仅仅是开始。

地球的生命来自外星球?

由于生命由无生物逐渐进化而来的“无生源论”或“生物自生论”的观点遇到上述许多无法逾越的难题,不少科学家开始放弃了这种观点。

李志航说:“怪不得因发现核酸DNA结构而世界闻名的Crick氏这样说:‘每次当我写一篇关于生命来源的文章后,总发誓以后绝不再写这类文章,因为猜想的东西太多,确知的事实太少了。

’(可惜,发了誓以后他还继续写!)”4但其中一些人仍不愿接受神创造生命的创造模式,转而提出“生物外来论”(Panspermia)的假说。

FrancisCrick也说过:“若生命没有藉自然程序来开始,除非我们赞成特别创造的论点,否则生命必始于他处,并将地球殖民地化”5。

科学家们一直在陨石中找微生物,但至今没有成功。

原以为火星很可能有生命,但无人驾驶的太空飞船一九七六年在火星登陆后发现火星是生命的荒漠,连水都没有。

美国太空总署并不灰心,又先后向月亮、金星、水星、土星和海王星等发射了飞船,结果仍使人失望。

即使如此,科学家们又把希望寄托在太阳系以外的外太空。

不少人相信,外太空可能有高级智慧生物,并由他们把原始生命送给地球的。

美国国会于一九八九年拨款一亿美元,用以“寻找外太空智慧”(SearchforExtraterrestrialIntelligence)的计划。

寻找外太空智慧并非无稽,笔者对UFO等也有浓厚兴趣。

但是,如果在诸多事实面前仍坚持排除生命有超然起源的创造论的观点,转而求助于外太空生物,并不能解释生命起源的终极原因。

即使有一天科学家真的证明了地球上的原始生命来自外星球,我们仍会面对我们今天所面对的难题:外星球的原始生命又是如何起源的呢?

注释

1.李志航着。科学对基督教的挑战》。台北:雅歌出版社,页28。

2.梁裴生着。《真金不怕洪炉火》。加拿大:福音证主协会,页42。

3.PhillipE.Johnson着,《审判达尔文》,钱锟等译(美国:中信出版社,1994),页73。

4.同1,页37.。

5.同2,页51。

六、自然选择面对的困难

达尔文进化论的中心思想是自然选择或物竞天择。

它主要是说,生物都不断发生变异,不断产生新的性状。

有的变异更具有竞争能力,有的则不利于生存。

这样,在众多的变异中,适合环境的物种就被保留下来,不适应者就被淘汰,即所谓适者生存。

久而久之,生物就不断由低级向高级进化。

可是,达尔文关于自然选择的观点面临着越来越多的理论上和实践中的难题。

进化的原料和动力

分子生物学兴起后,一些学者开始寻求进化论的理论基础。

他们认为,因为在自然界,生物的基因在不断发生突变(mutation),基因突变导致生物性状发生变异。

也就是说,基因突变是进化的原料,自然选择则是进化的动力。

这种被称之为“新达尔文主义”的论点乍听之下很有道理,但却经不住推敲。

的确,基因突变的现象是普遍存在的,但突变的速率很低,在每一代中只有10-4~10-6。

更重要的是,这些突变中99%以上都是致死的或有害的。

这种有害的突变为何能成为进化的原料呢?

有人会争辩说,虽然99%的突变有害,总有1%或千分之一的基因突变是有益的;这些有益的基因突变经漫长岁月即可导致进化。

这种争议是缺乏根据的。

前面已谈到,即使以每秒钟十万次的重组速率,三百亿年中尚无法自然形成一个最原始的生命的DNA分子,在短短的几十亿年的地球历史(姑且说有几十亿年之久)中,以这样低的无害的基因突变速率怎么可能完成从细胞到人的进化过程呢?

把自然选择作为进化的动力,理论上也讲不通。

自然选择只是使适者生存。

自然选择只是一个被动的“筛”而已,并无主动的导向的功能。

物种变异加上自然选择,可能增加物种横向的多样性。

如象一支白毛鸡演化为黄毛、花毛鸡等。

这些鸡处于同一“进化”水平,只在横向增加了亚种、变种等。

但自然选择没有把生物纵向地由低等进化到高等的功能。

正象前文谈到的,这种由单到繁的进化过程是违反热力学第二定律的。

自然选择本身既没有能量转换系统又无蓝图或指令系统,故暂时逆热力学定律而导致生物进化是不可能的。

进化的方式:连续式还是跳跃式?

按照达尔文的自然选择思想,物种的变化是各种微小变化的累积,进化应该是连续不断的。

但这种设想显然与实际情况不符。

在自然界,各类生物之间都是有明显区别的。

如果进化是连续的,生物分类将无法进行。

现行的分类法就是根据各生物类群间差异的大小将它们分为门、纲、科、属、种等类的。

这种分类单位不完全是分类学家主观的意念,也有一定的客观标准。

比如说,关于“种”的生物学定义,其中一条便是,种间杂交不能产生后代或即使产生后代,后代却没有生殖能力。

虽然在植物中有远缘杂交的实例,这一条在动物中似比较严格。

比如,马和驴交配后可以生骡子,狮、虎杂交也可生子,但其子皆无生育能力。

所以,马和驴,狮和虎属于不同生物种。

现存生物类种间的明显区别与连续进化的学说是矛盾的。

是不是那些在连续进化中产生的中间类型,因不适合环境而死亡,因而导致现存生物之间性状的不连续性?假如果真如此,一定会有相当数量的中间类型的生物的遗体在化石中保存下来。

然而,化石记录中所看到的,也同样是物种性状的不连续性。

地质学中各种地层和地质时代的划分主要是根据所谓“标准化石”。

标准化石的特点是数量多、分布广、易于认别和只存在于较短的地质时期之中。

由于不同地层的标准化石全然不同,地层的划分、不同国家、地区的地层之间的比较、等同才有可能。

如果化石的性状是连续性渐变的,地层和地质年代的划分就无从谈起。

除了在实践中暴露出的无法调和的矛盾外,进化的方式问题的争论更反映了进化论者在进化理论方面的严重分歧。

大家都知道,很多生物器官都需要各种恰到好处的配合才能正常发挥功能。

眼睛就是最好的例子。

眼睛由眼睑、眼毛、眼膜、晶状体、视网膜等精细的结构组成,有感光细胞将光刺激转化为电讯号并将它们迅速传到脑部,在脑的指挥下使眼能迅速和准确地对外界刺激作出反应。

眼睛的功能是任何最高级的照相机无法企及的。

但按进化论的观点,眼睛的结构与功能也是一点点地进化来的。

可是,眼睛的各部分以及它与大脑的联系等怎么都那么凑巧地同时进化到这样准确的程度使眼睛有正常的功能呢?其中任何一部分配合稍差一点,眼睛就无法起作用。

试想,在进化过程中,10%,50%,甚至99%进化程度的眼睛如何发挥功能呢?眼睛的形成,是很难用进化来解释的。

达尔文本人对此也相当困惑。

在他的著名的《物种起源》(OriginofSpecies)一书的第六章《理论的难题》(DifficultiesoftheTheory)的“极其完美和复杂的器官”(OrgansofExtremePerfectionandComplication)这一节中,他直言不讳地写到,“眼睛有调节焦距、允许不同采光量和纠正球面象差和色差的无与伦比的设计。

我坦白地承认,认为眼睛是通过自然选择而形成的假说似乎是最荒谬可笑的。

”(Tosupposethattheeyewithallitsinimitablecontrivancesforadjustingthefocustodifferentdistances,foradmittingdifferentamountsoflight,andforthecorrectionofsphericalandchromaticaberration,couldhavebeenformedbynaturalselection,seems,Ifreelyconfess,absurdinthehighestdegree.)。

在《物种起源》发表以后,他仍坦诚道,“到目前为止,每次想到眼睛,我都感到震骇。

”其实精妙器官何止是眼睛!脑部、心脏、消化系统、循环系统、神经系统、肌肉系统、骨骼系统、生殖系统等也都是非常精密、复杂的,也是一点差错也不允许的,同样也很难用自然选择来解释。

基于这种理论上的困难和中间型物种的缺乏,全力支持达尔文的赫胥黎(ThomasH.Huxley)曾私下多次劝告达尔文接受跳跃式的进化观点,并警告说,“你这样毫无保留地接受自然界绝无大跃进的观点,使你陷入不必要的困难之中”1。

但按达尔文的看法,大跃进(或大突变)进化,如眼睛的突然形成,就等于是一个神迹。

而达尔文深知,他的学说最具吸引力、最独到的地方乃是比较科学化、拒绝一切科学无法解释的超然主义,用纯自然的观点解释生物的起源;他只有用渐进、微小的变

还没有评论,来说两句吧...